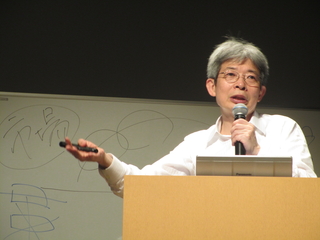

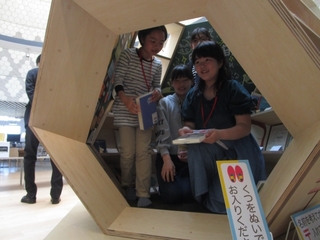

普段なかなか岐阜でお会いできない作家を招いてお話しいただくこのイベントも3年目迎えました。今回は、岩手県在住の絵本作家澤口たまみさんをお招きし『「賢治」と「自然」と「生きること」‐絵本作家・澤口たまみさんと語る‐』」と題して、お話しいただきました。聞き手の吉成館長が岩手にいる時から親交のあるお二人。事前の打ち合わせから話が止まりません。なぜか今まで宮沢賢治について語り合うことは少なかったというお二人ですが、どんなお話が聞けるのかワクワクします。

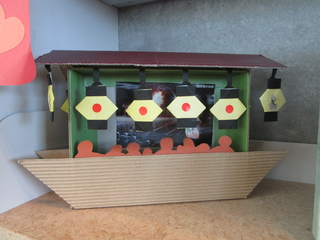

今回の「作家と語ろうin岐阜」ではゲストがもう一人。ベーシストの石澤由男さんです。石澤さんはドリフターズの番組で生演奏されていたベーシスト。すごい方にお越しいただきました。(私、「8時だヨ!全員集合」で育ちました!)

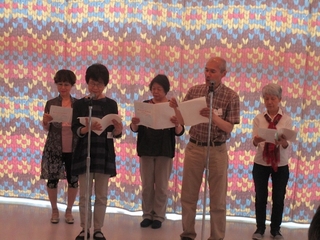

石澤さんのウッドベースの伴奏に乗せて澤口さんが「注文の多い料理店」の序文を朗読されイベント開始です。(この後講演が終了するまでの2時間、澤口さんのお話の伴奏をずっと続けてくださいました。やさしい澤口さんの語りに石澤さんのベースの音楽。とても素敵な心地よい時間でした。)

澤口たまみさんの著作「それぞれの賢治」が東京から岩手に移住するきっかけだったという吉成館長の話から始まります。「賢治さんは立派な人と思われているけどそうではない。」後輩だという澤口さんは宮沢賢治のことを「賢治さん」と呼びます。賢治さんはお茶目な一面もあるし、中学校の通信簿には皮肉屋で不満家で内向的と書かれているし、恋もしてます。聖人君子で生涯独身と思われているけれど、作品を読めば読むほど賢治は恋愛していたとわかると澤口さんはおっしゃいます。澤口さんがその意見を発表したところ、昭和50年代にすでに恋人がいるといたと発表していた人がいたそうです。私たちが「これが賢治だ」と思っている賢治像は、賢治の作品を守り、世に出すために情報が取捨選択されていることがあったり、賢治研究家の先生たちが賢治像を立派な人にしているところもあったりするようです。あの作品のこの山は〇〇山だろうと偉い研究家が言うけど、岩手で実際見れば、その山ではなくてこの山ってすぐにわかる。岩手という賢治が作品を生み出したその土地だからわかることや感じることがあるというのは納得です。

人によっては苦手意識をもってしまう虫たちのことを伝えることを仕事とした澤口さん。私にしかわからない虫のいいところを伝えていこうという思いを後押ししてくれたのは賢治の文学だったといいます。宮沢賢治の作品が近くに感じられる環境で、賢治は読んで当たり前だったといいます。今では、「賢治さんだったらどうかな」と賢治作品を参考書にされています。

作品の中で、虫・自然・いのちを伝えることを大切にしている澤口さんは、賢治さんが伝えたかったことは「自然」なのではないかと思っていらっしゃいます。教え子に詩の書き方を教えるといった賢治さんは教え子と野原をひたすら歩いて、書き方そのものではなく自然観察することを教えたそうです。「シグナルとシグナレス」という最新型信号機と旧式信号機の恋を描いた作品ではつまらないところが尊いといいます。「どんぐりと山猫」ではこの世につまらないものはないといいます。みんなに素敵なところがあって、あるがままでいいと言ってくれているのですね。

賢治さんは火山灰質であるため農作物の育ちが悪い地域のために、石灰工場でも働いていました。賢治さんは貧しい岩手のみんなのために、自分の命を削ってまで工場労働を行っていました。澤口さんは、みんなのために何かをしたいと頑張っている人々の中にそれぞれの「賢治さん」がいるといいます。そう考えると、賢治さんはもうこの世にいない人ですが、たくさんの「賢治さん」が私たちの周りにいますね。

そして話は、東日本大震災の日の話になります。

初めての震災の体験に自然はこわいと感じたとおっしゃいます。でも、電気のない真っ暗な夜の星空や翌日の青空がとても美しいと感じたとお話されます。どちらも素直な気持ちだと感じました。そして、すぐには支援に立ち上がれなかったこと、人を助けるためには自分が元気でいることが大切という澤口さんの言葉には、こころの栄養の前に体の栄養と地質の改善に努めた賢治さんの姿が重なります。

質問コーナーでは、一番好きな賢治作品は?と質問されました。吉成館長は、以前は「グスコーブドリの伝記」だったけど震災後の今は「セロ弾きのゴーシュ」と答えます。澤口さんにとってたった一つを選ぶことは非常に難しそうです。「シグナルとシグナレス」も好きなんだけど、一番というと「カイロ団長」「鹿踊りのはじまり」・・・。やはり一つには絞れないようです。

今回の講演、いのちといのちの間に線を引くことはしないほうがいい。虫と人の間に線を引くことに慣れてしまうと、それは人と人の間に線を引くことにつながってしまう。とお話されたことが私にはとても心に残りました。みんな等しく「いのち」なんですよね。

イベントの最後は館長からのリクエストに応えて、澤口さんによる朗読と石澤さんの演奏です。澤口さんが選ばれたのは「永訣の朝」。澤口さんが語る賢治さんの話にすっかり偉人・宮沢賢治からすぐそこにいる賢治さんと身近に感じ始めている私の耳には、知っているはずの文章が違うものに感じます。

あめゆじゅとてちてけんじゃ

岩手在住の澤口さんがつむぐ言葉が心にしみて、思わず涙しそうでした。

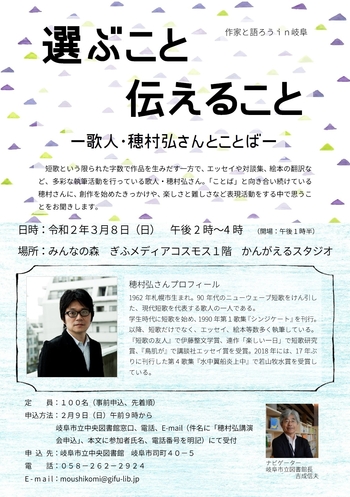

作家と語ろうin岐阜は3月にも開催予定です。

次回はどなたのどんな言葉が聞けるのか、今から楽しみです。

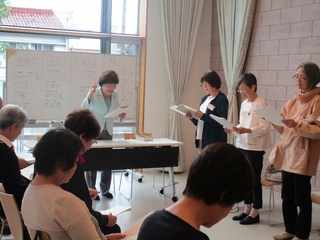

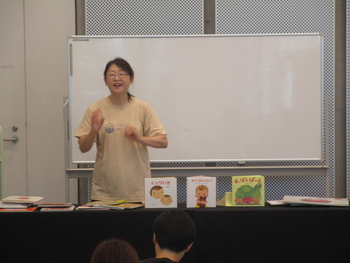

講座では「間の取り方が勝負」「上手に読もうとせず、心で読む」など朗読において大切なことを、一人一人に合わせてアドバイスをいただきました。

講座では「間の取り方が勝負」「上手に読もうとせず、心で読む」など朗読において大切なことを、一人一人に合わせてアドバイスをいただきました。