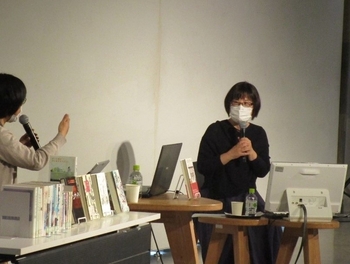

小説家・大島真寿美さんのトークイベントを開催しました!

ブログ2021/04/06

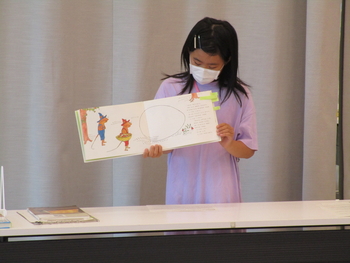

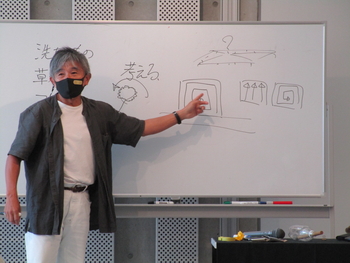

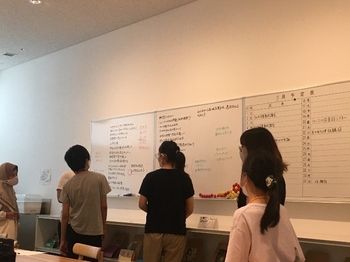

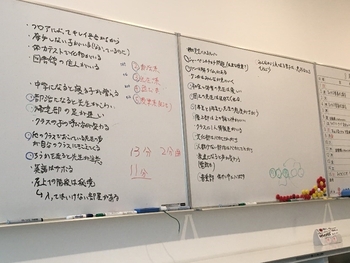

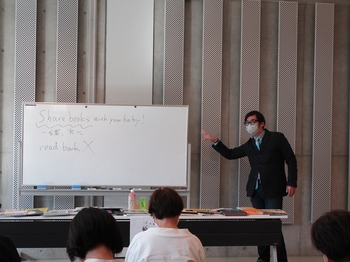

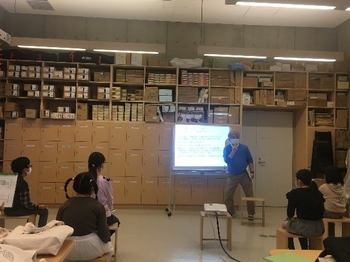

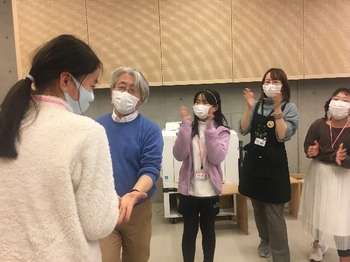

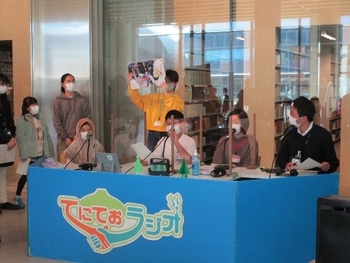

2021年3月27日(土)に作家と語ろう?岐阜を開催しました。今回は、「物語を紡ぎ続けること」と題して、愛知県名古屋市出身の大島真寿美さんをお迎えしました。 今回のイベントは参加者のみなさんだけでなく、図書館に来館されたみなさまからも質問を事前に募集しました。ご協力いただいたみなさまありがとうございました。

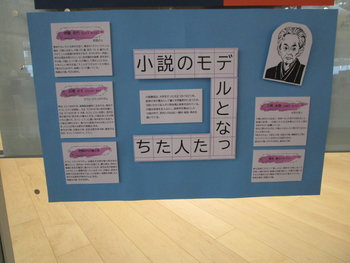

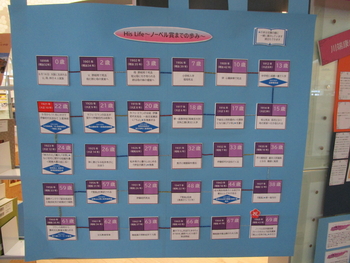

2019年に『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で直木賞を受賞されたことは記憶に新しいと思います。この本は文楽の作者、近松半二を主人公にした小説です。 書くきっかけは、大島さんの歌舞伎好きを知る担当編集者さんが、好きなら書いてみたらいかがですか?と言ったこと。「好きと書けるは違いますから...。もともと書く気がなかった」そうです。でも、「その担当者さんが私の知らないところでみんなに、大島さんの次回作、歌舞伎がテーマらしいですよともう言ってしまってて...」書くしかなくなったそうです。そんな秘話があったとは!その敏腕(?)担当編集者さんがいなければ生まれなかった作品ですね。実は、構想中は「妹背山団子」と呼ばれていたそうですよ。妹背山婦女庭訓を題材にした短編を重ねた作品になる予定だったんです。 でも、この話、歌舞伎ではなく文楽のお話です。歌舞伎の演目として見ていた「妹背山婦女庭訓」、 元は文楽作品です。作品を知るために見た文楽で、ずぼっと沼にはまったそうです。そしてこれなら「書ける!」と思った大島さんは連載に取り組むことになるのです。

大島さんは「書ける」と思って1行目を書き始めたら、一文一文を重ねていって最後の一文に向かって書き進めると言います。この物語がどのように進んでいくのか読みたくて書いているとおっしゃいます。物語が進めなくなったときは、積み重ねた文章のどこかが誤っているのだそうです。そして、最後の一文を書くと、その世界は終わりになるそうで、自分の作品のキャラクターになれるとしたら誰になりたいかとの質問もよくあるそうですが、「私、作品を書いたらもう忘れるというか干渉しないので...」とのこと。 そんな大島さんですが、『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』の世界はまだ終わりになっていない、まだ江戸時代から帰ってきていないとのこと。次回作は続編が今年の夏に刊行されるそうです。今からとっても楽しみです。

この他にも小説家になるまでのこと、本屋大賞3位になった『ピエタ』やその他の作品のこと、本の装丁のことなどたくさんお話くださいました。大島さんの明るく優しい雰囲気に包まれたイベントとなり、2時間があっという間でもっと聞いていたいと思いました。岐阜市立中央図書館を気に入ってくださった大島さん、「また来ます」と言葉を残してくださいました。 大島さん、またのご来館をお待ちしております!