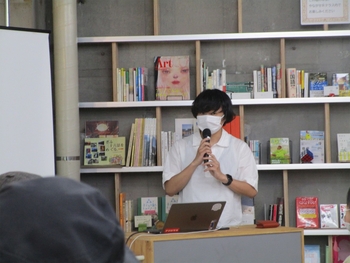

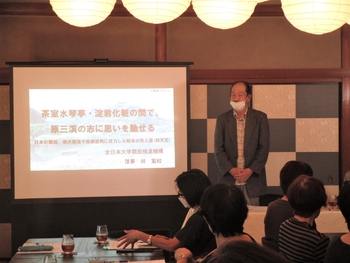

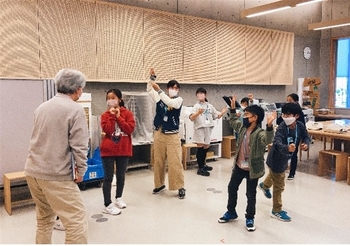

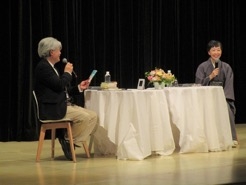

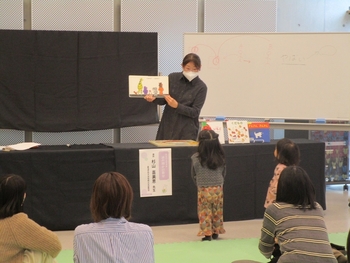

10月30日(日)、岐阜県出身の直木賞作家、朝井リョウさんをお招きして『めざせ直木賞作家!ぼくのわたしのショートショート発表会』をみんなのホールにて開催しました。8回目となる今年は過去最多の171作品が集まりました。たくさんの応募作品から事前に朝井さんに選ばれた8作品を、作者の中高生自身の朗読で発表し、朝井さんから1人ずつコメントをいただくという企画です。今年の応募作品の半数が公募サイトなどからこのイベントを知った岐阜県外からの参加者でした。「この場所が創作をする若者たちが切磋琢磨し、互いのレベルを高め合う登龍門のような、いい作品が集まるものに育ってきている、始まった当初はここまでになるとは思っていなかった」、と朝井さん。

8名の中高生が発表した作品名と、朝井さんからのコメントの一部をご紹介します。

① メダカ町

メダカを飼っていて、そのメダカを主人公にしたらどんな物語になるかな、というところから書き始めたそうです。生まれて初めて書いた作品と聞いて、『気持ちのいいオチのついた王道のショートショートだね、完成度が高い!』と朝井さんも驚いていました。

② 五百文字タイムトラベラー

ひねりがあって作中にしかけが重なっていることでオリジナリティが出ている作品。『緊迫した中に滑稽さもあってそれが不気味さを募らせているね』、と朝井さん。朗読を聴くとざらりとした怖さが増すような気がしました。非常に緻密な「五百文字」のしかけにご注目!

③ 山蛍

『文章表現や描写力が優れていてそのセンスは宝物!』と朝井さん。読んでいると世界観に引き込まれ想像力が広がります。作者のこだわりが全編通して感じられ、選ばれた8作品の中でも他のどれとも違う、不思議な雰囲気のある作品です。

④ 宇宙人

なんと締め切り日になって慌てて書かなきゃ!と仕上げた作品なんだとか。何気なく持っていた「宇宙人の日常」というメモから発想を膨らませて書かれたそうです。『短い文の中でキャラクターを愛おしく思わせるように書けるのがすごい!』という朝井さんのコメントどおり、なんだかかわいげのある、ちょっと不思議な宇宙人のおはなしでした。

⑤ 丸眼鏡

大人が書いたような落ち着きのある雰囲気の文体。なんと作者は中学1年生でした。国語は苦手で、本を読む習慣もなかった、と語る彼はこれが初めて書いた作品。自分の書いた作品を「作文」と言う感じが新鮮で印象的でした。『"ちょっとおかしなこと"がずっと真剣に書かれているのがおもしろいよね。新たな視点をくれる作品は自分の中でも印象に残るけど、この作品にはそれがありました』、と朝井さん。

⑥ 朝のグラウンドは優しい

『朝の野球部のグラウンド、晴れた空。この年齢じゃないとこのテーマをこんな風に鮮明には書けない、場面場面の解像度の高さが印象的』と朝井さん。朝井さんも創作を長く続けていく中で、「もうそれをテーマに選べなくなっている自分」を感じてしまうことがあるそうです。

⑦ 嫌いなこの子

作品を読んで、「作者は女子」と思い込んでいたので、登場した作者を見てとても驚きました。登場人物が「僕」や「俺」だと恥ずかしくなっちゃって、女子の目線の物語にしました、ということだそうです。『この短さでこの"嫌な雰囲気"を出すのは難しいのにうまい!』と朝井さんも驚かれていましたよ。

⑧ きっと左利きでAB型で2月29日生まれな君へ

ショートショートなのに、長編を1本読んだような錯覚を覚える余韻のある作品。朝井さんも『いろんな気づきを膨らませて物語を紡げる人だね。巧みだな~』と感心されていました。全編にわたって『チョコレート』が表現に効いています。『AB型で、左利きで、2月29日生まれの人に会ってみたいな』という思いから生まれた作品なのだそう。

8作品、どれも魅力的で、作者の声を通して味わうとまた想像力が掻き立てられます。発表をした8名の結束も強く、舞台袖では発表者同士互いに「がんばって!」と励まし合う姿も見られ、みんなでつくった『ぼくわた』。図書館としても第1回で作品の発表者だった高校生が、岐阜市立図書館の司書となり今年は発表する中高生をサポート。彼らの姿を見ながら8年の歳月が流れたことを実感し、感慨深いものがありました。

発表者の皆さん、そして会場で、Zoomを通して、彼らを見守ってくださったみなさま、ありがとうございました。今回応募された全ての作品は作品集にまとめられており、図書館で借りていただくこともできます。ぜひ手に取ってみてください。