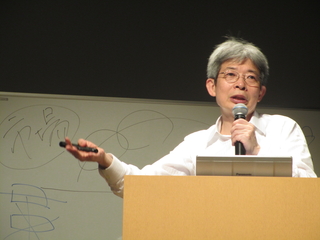

7月14日(日)、岐阜市立中央図書館開館4周年を記念して、トークイベント「新たな知の広場を創り続けるために」が開催されました。ゲストは劇作家で演出家の平田オリザさんです。

第1部は『広場としての図書館』をテーマに、平田オリザさんにご講演いただきました。

冒頭で紹介されたのは、宮沢賢治の農民芸術概論。宮沢賢治はこの中で農民一人一人が、芸術的感性を持たねばならないと、社会における芸術の役割について説いています。 地方都市は年々画一化され、利便性が追求される中で失ってきたものが多くあります。たとえば町の床屋や銭湯、駄菓子屋で大人が子どもたちを見守り、みんなで子どもを育ててきた風景。そこには見る、見られるの関係が自然に出来ていて、子どもたちを守る「無意識のセーフティネット」が存在していました。そしてそういった日々を振り返り、『昔はよかった』と今を嘆くのは簡単ですが、平田さんは「私たちは昔に戻ることはできない、取り戻すことはもはやできない。」とおっしゃいます。よかった昔に戻るのではなく、それに代わる新しい『何か』を見つけていかなければいけない、という言葉が心に残りました。では、その新しい『何か』とはなんなのでしょうか。 以前の大学入試はそれぞれが持つ知識、情報の量をはかるものでしたが、いま重要なのは得た情報をどう使うのか、ということ。大学に入ってから学びのモチベーションをどう継続していくのか、ということや「何を」というより"誰と"学ぶのか、その新しい学びの共同体の形成が求められています。いいもの、本物に触れ、身体におとしていくこと、そうすることでつちかわれるセンスや感性を「身体的文化資本」といいます。この「身体的文化資本」を得る機会に都会と地方では大きな開きがあるのだと平田さんは語られました。

以前の大学入試はそれぞれが持つ知識、情報の量をはかるものでしたが、いま重要なのは得た情報をどう使うのか、ということ。大学に入ってから学びのモチベーションをどう継続していくのか、ということや「何を」というより"誰と"学ぶのか、その新しい学びの共同体の形成が求められています。いいもの、本物に触れ、身体におとしていくこと、そうすることでつちかわれるセンスや感性を「身体的文化資本」といいます。この「身体的文化資本」を得る機会に都会と地方では大きな開きがあるのだと平田さんは語られました。

また、平田さんご自身が深くかかわっておられる演劇や図書館という「文化」や「芸術」の場の可能性についてもお話してくださいました。調査データによれば、子ども達の最後までやり遂げる力、挑戦する力、好奇心などをはじめとする力、『非認知スキル』を上げるには、親や先生からの「勉強しなさい」の言葉よりも、図書館に行くこと、読み聞かせをすること、美術館や博物館で「本物」に触れることの方がずっと有効だそうです。子どもというのは友達や環境から勝手に学んでいくのだから、塾に行かなくても身近に本があればそれでいいのだ、という言葉に、図書館で働く者として大変勇気づけられる思いでした。

第2部は平田オリザさんと吉成館長のトーク『図書館という文化装置をめぐって』です。教室で学ぶ中で発見される教育格差と比べて、発見されにくい「文化格差」。親が連れて行かなければ子どもが自分から美術館や劇場、図書館へ足を運ぶことはまずありません。この絶望的な格差をどうするのか。平田さんが第1部で語られた「身体的文化資本」について、さらに話は広がります。文化政策というのは、往々にして届いてほしいところには届かないジレンマがあり、関心がない人は自らアクセスすることをしません。図書館の本は鎮座する知識の塊ではいけない、図書館に本を読みに来なくたっていい、来るきっかけは何でもいいのだ、「ありとあらゆる手を使って子どもたちの中に身体的文化資本を育んでいく」しくみづくりをしていかなければいけない、という言葉が印象的でした。

昔の商店街の、「誰もが誰もを知っている」共同体から、「誰かが誰かを知っている」というゆるやかなネットワークに変わりつつある中で、いま求められるのは「居場所づくりと出番づくり」だと平田さんは言います。たとえば日本で失業者や不登校の子どもたちが劇場にお芝居を見に行くと、「学校にも行かずにこんな所へ来るなんて」「失業中の身でこんな所へ来るなんて」と白い目で見られる風潮があります。でも、そういった形でどんどん彼らを追い込むのではなく、彼らを孤立させない方法を見出していく。文化施設は人と人とがつながっていくことのできる場所なのだというおはなしに、参加者も大きくうなずいておられました。 また、平田さんの言葉を受けて子どもの成長に欠かせないキーワードとして、「体験」そして「いのち」があると吉成館長は語ります。大人には生活場面に応じてたとえば夫、父、サラリーマンなどの「役割」があります。でも、生活場面が限られる子ども達には「本当の自分」であることを求めがちで、同じ仮面をかぶり続けなければいけない息苦しさがあります。「寄り道」や「買い食い」などの彼らが息抜きをする場面も奪われつつあります。そんな生活をする彼らが疑似体験をできるのが本や演劇なのです。本を開けば何にでもなれる、どこにでも行ける、過去の偉人の生き方の中に、自分の悩みの答えを見出すこともできるかもしれない。『子どもの声は未来の声』だとうたう図書館として、いま、子ども達に何ができるのか。人と人とのつながりを回復する施設としての公共施設の在り方について考えさせられた時間となりました。