3月16日、トークライブ『公共空間はどう変わる?~本と本屋と図書館の逆襲~』が開催されました。

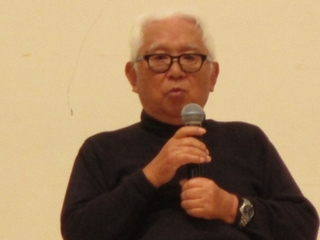

ジャーナリスト・作家として公共図書館や地方自治などを取材する猪谷千香さん、ビールなどお酒が飲める本屋B&Bを経営されている内沼晋太郎さん、そして先鋭的な図書館を運営する図書館長の代表として県立長野図書館長を務める平賀研也さんをゲストに、多様な人が集うこれからの公共空間をどうつくっていくのか、その可能性と未来を探ります。

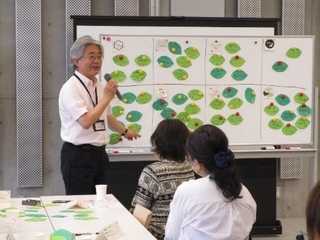

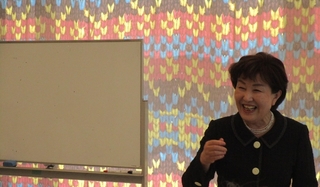

前半はゲストの3名と岐阜市立図書館からそれぞれの取り組みについて報告です。 猪谷さんは様々な図書館を訪れてきた経験から、図書館だから、出会うはずがなかった人と人が出会って化学反応を起こすことがある、本を読み、モノを調べるだけの機能ではない図書館の可能性についてお話しくださいました。 また、ニューヨークの図書館やブックカフェを訪れた際にコーヒーを飲みながらおしゃべりを楽しみくつろぐ様子に衝撃を受けたこと、日本の図書館には「やってはいけないことが多すぎるのでは」という危機感についても言及されました。

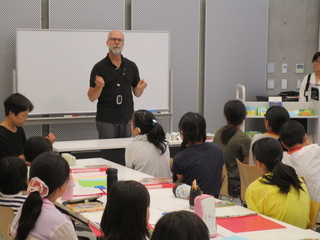

内沼さんは、書店の経営やプロデュースをする傍ら、韓国や東南アジアの国々の書店や図書館を見てこられた経験から、出版業界の未来について語ってくださいました。出版をするということは、その国の言語人口に関わってくるので、日本のように小さな国でそこに住む人にむけての出版となると大きな困難が伴い、その結果業界が衰退していってしまう現状があるのだそうです。東南アジアの小さな国々の、われわれよりも先にその苦しい部分を体験している中での取り組みや彼らのアイディアから学ぶことはとても重要だとお話しくださいました。

平賀さんは、図書館がサービスを市民に一方的に提供するのではなく、一緒につくっていく仕組み作りの大切さについて、経験に基づいて語ってくださいました。情報が世の中にあふれ、スマホやパソコンを使えば大抵の情報は手に入れることができます。でも、リアルでローカルな関係性がなければ『モノ』を作り出すことはできない。そしてそれができるのが人の集う『公共空間』なのだと力強く語られました。だからこそ、「図書館てなんだ!?」を再定義するときが来ている、図書館は自分たちが考えたことが実現できる、可能性のある場所なんだという言葉が印象的でした。

岐阜市立図書館からは、岐阜市立図書館が掲げる「子どもの声は未来の声」という言葉について。図書館には「いろんな人が来るおもしろさ」があります。そのため、「迷惑のライン」を図書館と利用者で一緒に考えていこうと取り組んできたことなどについて館長から報告しました。

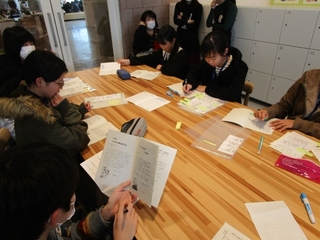

後半は4名がざっくばらんに語り合うクロストークです。

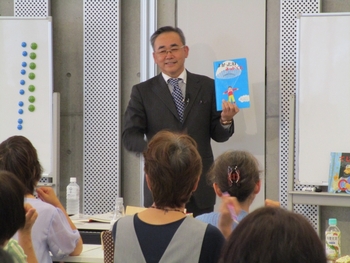

内沼さんによれば、「書店」というのは場所のこと、一方「本屋」は人、そこで仕事をしている人、本に関わることをしている人、本のおもしろさを伝える人、のこと。これはボランティアで読み聞かせをする人や図書館で本と人とをつなぐ司書も含まれます。『書店』というビジネスの土壌ではひとりの人のために何かをする、ということが難しいけれども、『本屋』ならそれができるかもしれません。

読者のための図書館から、表現者のための図書館へ、という言葉もありました。ただ本を借りて読んだり、調べ物をしたりするだけでなく、そこで得たものを生かして自分の言葉で表現することを生み出す場に図書館はなっていける、と熱く語られるゲストのかたがたの言葉に参加者も大きくうなずいておられました。

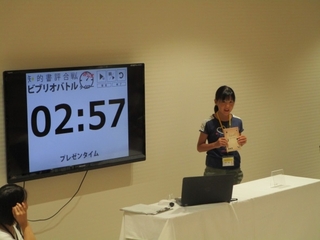

また、多くの図書館で導入されている、読書通帳について。図書館の評価は、来館者数や貸出冊数に左右されがちです。来館者数や貸出冊数がおおければ、それは「いい図書館」なのでしょうか。本をたくさん読む人が「偉い」のでしょうか。たくさん読みたい人は読めばいいし、それはすごいことではあるけれど、そろそろ功利主義的な評価とは異なる価値的な評価軸で見ていかなければいけない、子どもの「読みたい」という意欲を掻き立てる方法はほかにもあるのではないか、と議論が交わされました。

トークライブが終わっても多くの図書館関係者や書店関係者、たくさんの参加者が残ってお茶やお菓子を楽しみながら話に花が咲きました。『図書館』という場所についての新たな価値観が示され、未来を感じる一日となりました。