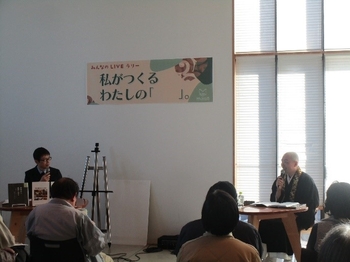

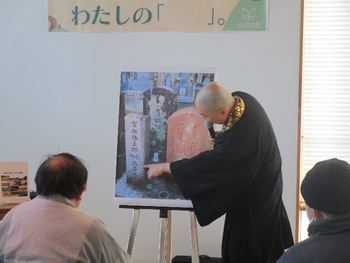

2月11日に実施したのはみんなのLIVEラリーの2回目、『私がつくる わたしの「 」。』。

「 」のなかには、これからこのイベントにゲストで来てくださる方それぞれが岐阜の地で築き上げてきた、その人だけの「なにか」が入ればと思いを込めてこのタイトルを付けました。

今回はゲストに警察官を10年務めた後に寺の住職になるという異色の経歴を持つ護国之寺の廣瀨良倫さんをお迎えし、ご自身の半生とコロナ禍以降のライフワークでもある長良の郷土史コラム編集についてお話しいただきました。

生まれも育ちも岐阜市長良だという廣瀨さん。交番勤務など警察官として10年務められた後、実家がお寺の奥様と中学の同窓会で再会したことをきっかけに婿養子となり護国之寺の住職となることを決意されました。37歳の時に高野山での1年間の修業を経て住職になった頃のお話では、完全に外の情報をシャットアウトして行う修業や1日1000回3日間やりつづけるという投地礼という修業のこと、1日10時間以上の正座が大変だったことなどユーモアを交えて語ってくださいました。普段は聞く機会がないお寺の修行のお話を参加者の方も興味深そうに聞いていました。

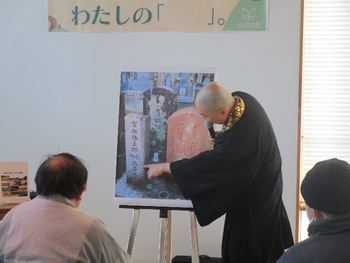

また、後半は廣瀨さんが聞き書きされた郷土史のコラムの中から、松尾芭蕉の『奥の細道』に関するお話を伺いました。掲載されている62の俳句のうち、1句が長良で米屋を営む低耳(ていじ)という人物の詠んだ句なのだそうです。誰もが知るあの有名な『奥の細道』が、一気に身近に感じる!という廣瀨さんの言葉に参加者も大きくうなずく姿が見られました。

岐阜は何にもないとよく言われるけれども調べていくと"いいな"と思うことがたくさんあるんですよね、と楽しそうに語られる姿が印象的でした。この郷土史コラム、4年ほどかけて200項目近く書かれたそうですが、今後も増やしていくそうですよ。生き生きと語られる今まで知らなかった岐阜の姿、そしてそこで生きる人のお話は聞いていてとても新鮮で、たくさんの新発見があった時間でした。

岐阜市立中央図書館には、「岐阜で豊かに暮らすために」をコンセプトとするシビックプライドライブラリーというスペースがあります。ここにはそのヒントとなる本が置いてある本棚があり、企画展示やイベントなどを実施してきました。

昨年からこのシビックプライドライブラリーで始まったイベント「みんなのLIVEラリー」。岐阜で豊かに生きるって、どういうこと?わからないなりにそれぞれの暮らしの中で、ひとりひとりが探してきた"豊かさ"。岐阜で生きる「ひと」をゲストにお招きし、その方の人生をひもときながら十人十色、ひとそれぞれの"生き様"を交わしあうようなトークイベントです。今年もお二人のゲストをお招きしてイベントを行いました。

2月1日に実施したのは『読んで、奏でて、生きてきた。』。各務原市出身のヴァイオリニストの平光真彌さんがご自身に影響を与えた本にまつわるトークと演奏を聞かせてくださいました。お父様も音楽家で、4歳からヴァイオリンを習っていましたが、もともとは海洋生物学者になりたかったそうです。本もよく読まれるそうで、名ヴァイオリニストの半生を描いた『魂と弦』やベートーヴェンの『音楽ノート』など当日はご自身の本を何冊かもってきて、トークの中で紹介してくださいました。

また、平光さんは楽譜についている作曲家の解説を読むのが好きだそうです。同じ和音を使っていても作曲家によって見えている色や景色が異なり、その曲が楽譜に至るまでの経緯や作曲家の思いを知ることで、よりリアリティをもって演奏できるそうで、音楽家という普段の生活で出会えない人のお話通じてを新たな世界を垣間見た気がしました。

トークの後はピアニストの五島史誉さんも加わってのミニ演奏会。アンコールも含め7曲も演奏してくださいました。図書館という本に囲まれた空間で聴くクラシックは格別で、イベント参加者だけでなく、たまたま図書館を訪れた方も含めてたくさんの方が集まってくださり、美しい演奏を楽しみました。解説を聴いてから演奏を聴くと、また違った景色が見えるような気がしましたよ。シビックプライドライブラリーに集まった人たちと素敵な音楽を共有できた、唯一無二の時間でした。

1月22日(水)と1月29日(水)に、長良川大学講座「読み聞かせ教室」を開催しました。ご家庭での読み聞かせについて学びたい保護者の方とお子さんのペアでご参加いただく本講座。講師としてお招きしたのは、東海学院大学短期大学部教授・杉山喜美恵先生です。

第一回は、講義形式で先生のお話を伺い、ご家庭での読み聞かせについて学びました。まずは先生から参加者の皆さまへの自己紹介。「はじめまして」という大型絵本を読み聞かせてくださり、和やかな雰囲気でスタートしました。続いて、参加者の方の自己紹介。「自分でアレンジをして読んでも良いのか」「年齢に合っていない本を読んでいても良いのか」、「おすすめの絵本が知りたい」等々、悩んでいることをたくさん発言されました。先生は、「ご家庭での読み聞かせは、自由に、楽しむことを大切にしてください」ということを強調され、その上で、読み聞かせではぐくまれるもの、発達や月齢ごとにおすすめの絵本をたくさんご紹介されました。最後は、「だっこのおにぎり」という絵本を読み聞かせ。お子さんをおにぎりに見立てて、親子でふれあいながら絵本を楽しんでおられました。

第二回は、読み聞かせの実践を行いました。第一回講座時にご記入頂いたお子さんの「絵本カルテ」(お子さんの好きな食べ物や最近読んだ絵本を書いていただいたもの)を元に、先生と司書で選んだ図書館の本を5冊ほどお渡しし、その場でお子さんに読んで頂きました。その間、先生や司書は会場内を回り、アドバイスをしたり読み聞かせをしたりしました。また、お渡しした絵本の他にも、先生ご持参の絵本や図書館のおすすめ絵本がずらりと並び、参加者の皆さまがいろいろな絵本と出会う機会となりました。何度も「これがいい!」と同じ絵本を読んでもらったり、講座後に図書館の本を借りていったり...。お気に入りや気になる絵本を見つけていただけたようで、嬉しく感じました。

講座後のアンケートでは、「子どもが本をなめるので少し本から遠ざかっていたが、一冊読み切らなくていい、途中で本を集中できなくてもいいと言ってもらえてハードルが下がったので、またたくさん読もうと思いました!」、「つい忘れてしまう『本を読むのは楽しいこと』を再認識できてよかった」、「気に入る本が見つかってよかった」等のご感想を頂きました。一司書としても、参加者の皆さまとのやりとりや先生のお話を通して学ぶことは多くあり、とても勉強になりました。

参加者の皆さまには、先生がおっしゃった、「楽しい絵本ライフを送ってください。」の言葉の通り、自由に楽しく、ご家庭での読み聞かせを楽しんで頂けることを願っています。図書館には、新旧問わず、たくさんの本がありますので、ぜひまたお越しくださいね。講師を務めて頂いた杉山先生、参加者の皆さま、ありがとうございました。

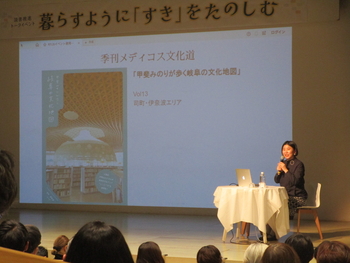

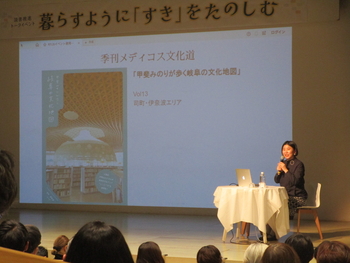

1月25日(土)、みんなのホールにて文筆家の甲斐みのりさんをゲストにお招きして読書推進トークイベント『暮らすように「すき」を楽しむ』を開催しました。

甲斐みのりさんは、日々、土地に根付くチャーミングな文化にときめき、『好き』を楽しみながら旅、散歩、お菓子、建築など様々なジャンルで執筆活動をされています。

ご両親が俳人で、子供のころ、お休みの日は家族で野山に出かけ俳句を詠まれる傍らでいつも図書館の本を読んでいました。ご両親からは感受性を大切に、失敗も経験することで価値を見出せるからまずは一度体験してみなさいといつも言われていたそうです。

そんな甲斐さんの最初の大きな挫折は大学生の時。自分と他人を比べ、自分は何もできていないと暗い気持ちでいたなかで、状況を変えるために始めたのが「好きノート」だそうです。このノートいっぱいの「すき」を集められたら、自分を変えられる、と暗示をかけ、ことばで「すき」をコレクションしていきました。にこにこと、楽しそうにすきなものに囲まれた暮らしについてお話しされる甲斐さん。いまでは悲しい時、寂しい時、孤独な時、いつもたくさんの好きなものが自分を支えてくれていると語る言葉が印象的で、会場にも終始あたたかい空気が流れていました。

「壁に抱きつきたいくらい好きな市民会館のタイル」「6時50分というオープン時間だけでもうときめくサカエパン」など岐阜のまちの「すき」もたくさん紹介してくださいました。『すきスイッチ』を押すといつもの街並みが輪郭を持ち、色づくように感じるそうです。ついつい日々の「やらねばならないこと」に忙殺され、余裕がなくなってしまう毎日ですが、「どんなところにも"好き"はある!」そう思うと今までよりも自分の暮らしを楽しめるような気がして、心が温かくなった時間でした。

令和7年1月26日(日)に、ぎふメディアコスモス1階のかんがえるスタジオにて、今年度の人権イベント「正しく知ろう、ヘルプマークのこと」を開催しました。講師に岐阜市障害者生活支援センター相談支援専門員の中村菜穂子さんをお招きし、見た目では分からない障がいと必要な配慮についてお話ししていただきました。

みなさんも商業施設や電車内などでヘルプマークを見かけることがあると思います。ヘルプマークは障がいがあることを示し、緊急時の対応方法や連絡先等を周囲に伝えることが出来るため、見た目では分からない障がいがある方にとって安心できるアイテムです。その一方で、ヘルプマークの存在は知っていても、見かけた際にどうすればよいのか分からない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。中村さんは今回の講演で、ヘルプマークは周囲に援助や配慮が必要であることを知らせるためのマークであり、見かけたら必ず助けなければいけないのではなく、助けを求められたとき、何か困っている様子だったときに手を差し伸べる気持ちを持つことが大切であると語られました。

そのほかにも、中村さん自身の下肢障がいの困りごとや車いす生活での不便さについて、写真を用いながら様々な想いを伝えてくださいました。また、講演会の最後には障がいをサポートする自助具の紹介もしていただき、大変有意義な時間となりました。

参加者の皆さんは質問をしたりメモを取るなど、熱心に耳を傾けていらっしゃいました。障がいの不便さや困りごとへの理解を深め、ヘルプマークに対する認識を改める良い機会となりました。

第10期2回目の夜学を令和6年12月13日に開催しました。中部地域の戦後前衛美術やアートプロジェクト等の調査・研究をしている高橋さんと、アーティスト集団「幻想工房」結成し「場所」をキーワードにアート活動する野村さんが、岐阜で芽吹いた前衛芸術の軌跡に注目します。

「アンデパンダン」(indépendant)とは「自主的な、自立した、独立した」意のフランス語。アートの世界では無審査・無賞で誰でも参加できる展覧会を指し、保守・伝統的なサロンに対抗して開催された落選者展が起源といわれています。

無審査なので出展者が「表現の自由」を体現できるということから、若者たちを中心に多くの美術グループが興り、昭和22(1947)年に日本ではじめて「日本アンデパンダン展」(日本美術会主催)が、その後「読売アンデパンダン展」(読売新聞社主催)も開かれました。しかし回を重ねるごとに作品が過激さを増し、収集がつかなくなり中止を余儀なくされます。

これを機に東京中心だった展覧会を地方でも!という機運が高まり、岐阜では西尾一三、石原ミチオらが中心にVAVAという前衛芸術団体をつくり、「岐阜アンデパンダン」を自主展覧会として計画しました。

VAVAのメンバーは医者や公務員などで構成されていたことからスポンサー集めや会場使用の交渉、参加者へのケアなどをメンバーが得意を活かしてマネジメントをしました。政治・経済・民衆と芸術と場所がそれぞれうまく融合できていたことからまさに「共存と受容の思考」が体現された展覧会だったと高橋さんは指摘しています。

全国から「無審査」で多くの参加者が集い、長良川河畔や金公園、市民センターなどを会場に思い思いの前衛芸術を体現し楽しむ姿がありました。

保守が強いといわれる岐阜で前衛芸術の祭典が開催されていたこと、それをおおらかに見守る岐阜人の懐の深さは、いまも新しいことに挑戦しやすい土壌に受け継がれていることにうれしさを感じる夜でした。

後日おとなの夜学ホームページにてイベントの様子を記録した動画がアップ予定です。気になる方はぜひ動画をチェックしてみてくださいね。

おとなの夜Youtubeページ(別のページに移動します)

12月14日(土)、21日(土)に、長良川大学・朗読教室「なみ悟朗さんと楽しく朗読しよう!」を

開催しました。講師には、昨年に引き続き、劇団はぐるまでご活躍されているなみ悟朗さんをお招きしました。

今回朗読したのは、工藤直子さんの童話『ともだちは緑のにおい』(理論社、1988年)より、

「朝の光のなかで」、「おでこ」、「風になる」です。

第1回目は、まず、体のストレッチをしたり、「発声」の仕組みについて改めて考えてみたり。

朗読をするための基礎について教えていただきました。

第2回目は、本文を数行ずつ声に出して読み、なみさんにどうしたらより良い朗読になるかを1人ずつ指導していただきました。

なみさんが今回の朗読教室で何度も仰っていたのは、「朗読は"イメージすること"が大事」ということです。「この物語の舞台はどんな場所?」「自分が登場人物だったらどのようにこのセリフを言うだろう?」など、常にイメージしながら読むことが朗読の第一歩なのだそう。

朗読とは、ただ文章を読めばいいのではなく、物語の世界を理解して、自分なりに表現することが大切なのだと改めて感じました。

今回参加していただいた方の中には、普段から朗読や読み聞かせをしている方や、朗読は初心者の方もいらっしゃいましたが、みなさん楽しそうに朗読に挑戦してくださっていたのが印象的でした。

参加してくださった皆さん、講師のなみさん、本当にありがとうございました!

11月13日(水)、20日(水)、27日(水)に、朗読教室「前田幸子先生と楽しく朗読しよう!」を開催しました。講師の前田先生は、元岐阜放送のアナウンサーで、毎年、朗読教室を担当していただいています。

今回は、青山美智子さんの短編集『月曜日の抹茶カフェ』(宝島社刊)より、「抜け巻探し」を朗読しました。京都の「下鴨納涼古本まつり」が舞台のおはなしです。

はじめに全員で声に出して読み、話の概要が分かったところで、話の後半をメインに具体的に読み方を指導していただきました。朗読には間の取り方、アクセント、イントネーション、声の高さ低さ加減、読み方の緩急などテクニックは色々あるのですが、「上手く読もうとせず、心で読むことが大事」だと教えていただきました。

3回目は、4つのグループに分かれて、発表をしました。それぞれのグループの個性が出ていて、素晴らしかったです。3回の講座で、こんなに上達されるとは驚きでした。

終了後のアンケートには、先生が明るくて、指導もわかりやすく楽しかったという声が多かったです。そして、今回初めて青山美智子さんの作品を知って、この本を全編読んで、読書生活が広がったと書いてくださった方もいました。司書として、とても嬉しいお言葉をいただきました。

参加してくださった皆さん、前田先生、ありがとうございました。