YAのYAなカンジ!?

ブログ2020/04/08

ブログ - 2020年度ブログ一覧

ブログ2020/04/08

ブログ2020/04/17

新型コロナウイルス感染拡大防止措置を受けて、大勢の人が集まるイベント等は自粛され、外出もままならない日々が続いています。

感染に注意して生活しなければいけませんが、「楽しさ」は忘れたくありません。こういう時こそ、気持ちをやわらげる文化や娯楽の大切さを感じます。

今、できるだけ明るく楽しく過ごすために図書館は何ができるのか考え、発信していきたいと思います。

~春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは 少し明りて 紫だちたる雲の 細くたなびきたる~

これは「枕草子」一節で、美しいグラデーションを描きながら真っ黒な闇から、ゆっくりと明るさが加わっていく曙の空のさまがうたわれています。

新しい時代や文化の到来という意味でも「曙」という言葉が用いられるのは、時代や文化もある日突然、様変わりするのではなく、少しずつ移ろっていくからなのでしょう。

もし、今が夜明け前の闇の中にいるようだと感じた時は、曙の空を思い出してみませんか?ゆっくりとでも確実に夜明けはやってきます!

ブログ2020/04/24

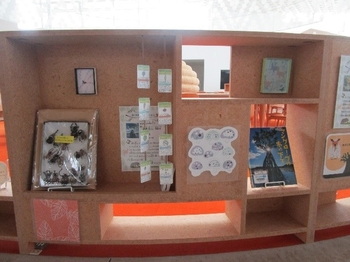

図書館は休館中ですが、3月末には展示の入れ替えを行いました。

せっかく作った展示を休館中で見ていただけないのはもったいない!

ということで、ブログで展示を紹介します。

ムーミン、スヌーピー、サンリオなど、だれもが知っている馴染み深いキャラクターたちにスポットを当てたかわいらしい展示です。

それぞれのキャラクターの紹介や誕生の歴史がパネルにまとめられています。

―考えすぎて動けなくなるなら、動きながら考えればいいんじゃない? byマイメロディ

―人生っていう本は、うしろにこたえがついているわけじゃないんだ。 byチャーリー・ブラウン

―思い込みのパワーを信じて。 byキティ

子ども向けのキャラクターだからといって侮れません。

紹介されているキャラクターの名言にはどれもハッとさせられ、勇気をもらえます。

かつて愛すべきキャラクターたちに魅了された大人たちも、今夢中な子どもたちも。

親子で一緒に楽しめる展示になっています。

展示のなかで紹介している本は、こちらからリストをご覧いただけます。予約もできますのでご利用ください。

ブログ2020/04/26

今日は、児童のグローブに広がっている虫や動物たちの世界をこっそりのぞいてみましょう。

『生物多様性』という言葉をご存知でしょうか?

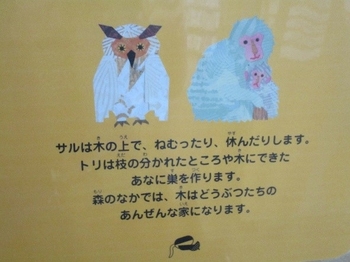

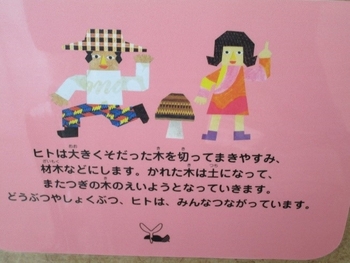

簡単に言うと、地球には多様な生物が存在していて、動物や植物、昆虫などいろいろな生き物がお互いにつながりあいながら生きている、ということを生物多様性といいます。

『いきることはつながること。』(あいはらひろゆき・ぶん tuperatupera・え)をベースに、様々な方法で、この生物多様性について考えてみようという展示です。

私たち人間の活動により、生き物たちの絶滅スピードは自然の速度の1000倍になっているともいわれています。

私たち人類も生き物であり、ほかのたくさんの生き物とつながることで支えられて生きています。

ちょうちょやテントウムシ、クワガタやカブトムシ。展示されている虫たちにも注目!

司書たちが手造りした精巧な模型で、今にも動き出しそうなリアルさです。

いきることは、つながること。いのちのこと、私たちの暮らしのこと、改めて親子で一緒に考えてみませんか。

展示の中で紹介している本は、こちらからリストをご覧いただけます。予約もできますのでご利用ください。

ブログ2020/04/27

「えほんってたくさんあるけど、どんな本を選んだらいいのか、わからないのよね」と利用者の方に相談されることがよくあります。

そこで長森図書室では、定番えほんコーナーを作りました。

長い間読みつがれている本(二十五さいをすぎたえほん)や、〇・一・二歳児向けのはじめて読むのにふさわしいえほんを選んであります。お子さんと一緒に読んで、お気に入りの本を見つけてみませんか。

【展示している本のリストはこちらからご覧いただけます。】

ブログ2020/05/01

新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を受けて岐阜県にも非常事態宣言が出され、日々の外出もままなりません。

こんな時でも何とか前を向き、できるだけ明るく楽しく過ごすために図書館は何ができるのか、考えています。

"文学を通せば、何年も前に生きてた人と同じものを見れるんだ。見ず知らずの女の人に恋することだってできる。

自分の中のものを切り出してくることだってできる。とにかくそこにいながらにして、たいていのことができてしまう。

のび太はタイムマシーンに乗って時代を超えて、どこでもドアで世界を回る。マゼランは船で、ライト兄弟は飛行機で新しい世界に飛んでいく。僕は本を開いてそれをする。"

出典:『図書館の神様』 著:瀬尾まいこ

不自由で窮屈な今だからこそ、本を開いて自由になりませんか。

今年のゴールデンウイークに友達と旅行へ行ったり、故郷へ帰省して家族が集うことはできません。

でも、本を開けばそこには無限に世界が広がっていて、私たちはどこにでも行けると思うのです。

今はまた直接会える日がすぐそこまで来ていると信じて、本の世界に心を解き放ってみませんか。

ブログ2020/05/01

ゴールデンウイークが始まっても、外出自粛を受けてどこへも行けない日々が続いています。

自宅で過ごす時間が増えている皆さまに、無料で読める電子書籍を紹介します。

電子書籍 リンク集

(外部サイトへ移動します。)

○青空文庫 外部サイトはこちら

主に著作権が消滅した小説を約1万6千作品収録

○旅行情報誌「るるぶ」 外部サイトはこちら

自宅で旅気分♪国内。海外のるるぶが無料読み放題!(5月31日まで)

○学研 まんがでよくわかるシリーズ 外部サイトはこちら

小学生に人気の「○○のひみつ」シリーズ

○「科学漫画サバイバル」シリーズ 外部サイトはこちら

小学生に人気の「○○のサバイバル」シリーズ

○雑誌「子供の科学」 外部サイトはこちら

一年分のバックナンバーを無料公開

ブログ2020/05/01

新緑の若葉が揺れる美しい季節になりました。 皆さんが今いる窓から緑を見付けることはできますか?

新緑の間を吹き抜ける心地よい風を「薫風(くんぷう)」と言います。青々とした新緑の生命力とさわやかな香りを感じられそうです。 窓を開けて、心地よい風を感じたら、大きく深呼吸をしてみてください。厳しい冬を越えて、ぐんぐん伸びる新芽や若葉たちから元気をもらいましょう。 少し気分が良くなったら、周りの人に笑顔や優しさを振りまいて、元気を分けてみませんか? もちろん部屋の風通しも良くして、今日一日を気持ち良く過ごしていきたいです。

♪夏も近づく八十八夜

野にも山にも若葉が茂る

あれに見えるは茶摘みじゃないか

あかねだすきにすげの笠

これは「茶摘み」という歌の一節です。 「八十八夜」とは、立春から数えて88日目(今年は5月1日)のことで、立夏を控えた春から夏に移る節目の日です。

今は新茶が美味しい季節です。お茶の木は、冬の寒さの中ゆっくりと栄養を蓄えます。最初の新芽を摘み取って作った、栄養価やうまみ成分が多い新茶。飲むと一年間、無病息災で過ごせるとも言われています。

ぜひ皆さんも美味しい新茶を飲んで、元気にお過ごしください。

ブログ2020/05/01

今年のゴールデンウイークは、楽しみにしていた予定がキャンセルになってしまってお家で過ごされる方が多いと思います。テレビをつければコロナのニュースばかり、家にずっといなければならないのもストレスがたまるし、感染に対する恐怖もありますね。だれもが窮屈な日々に気持ちがふさがってしまいがちな毎日を過ごしているのではないでしょうか。

図書館も、3月2日から一部業務をのぞく休館を、そして4月7日からは完全休館が続いています。 本や図書館は命を守るために必要なものではないかもしれません。でも、こんな時だからこそ、下を向いてしまいがちな気持ちをやわらげる文化や娯楽の大切さも実感しています。

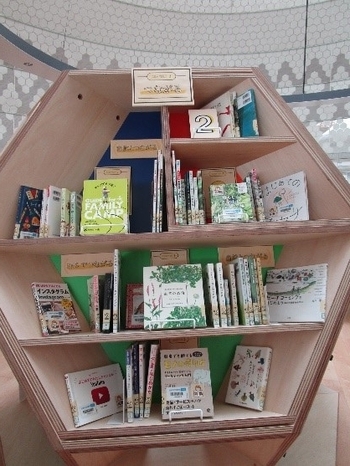

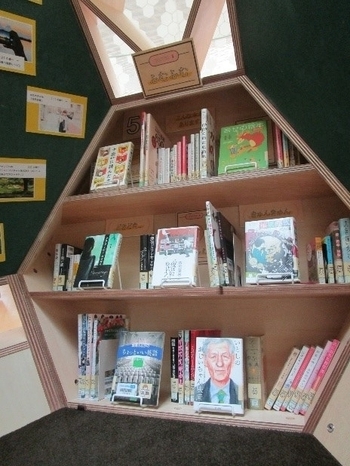

今回、ぶっくらぼの展示では、図書館にあるたくさんの本の中から、一人や、家族などの少人数で楽しめるものを集めました。窮屈な毎日だけれど、私たちの暮らしは、きっともっと楽しくなる。『楽しい!』のたねは私たちの暮らしのいろいろなところにきっと落ちているのではないかと思うのです。

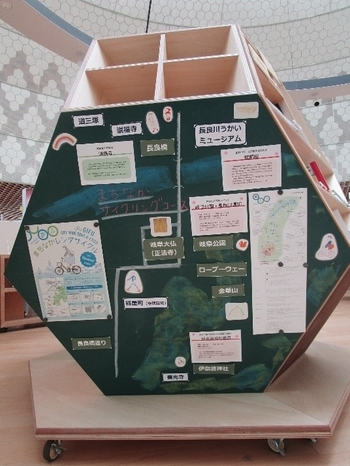

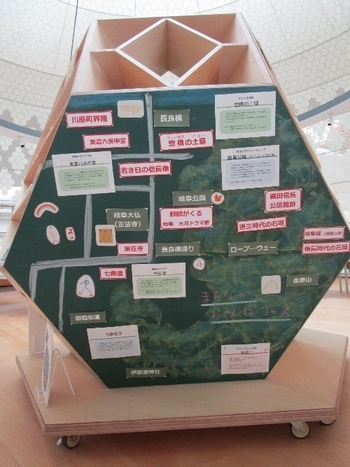

CHAPTER1 てくてく

いまは近所を散歩するのもはばかられる毎日ですが、遠くまで行かなくても日常に落ちている、

『楽しい』の種を拾いにおでかけできる日を想像して。

【こんな本を展示しています】

①おさんぽBINGO たのしいおさんぽ図鑑

ブンケン 著 (G.B.)

-遠くへ行けなくても、驚きや発見はあなたの暮らしのすぐそこに。

②街角図鑑

三土たつお 著 (実業之日本社)

-視界に入っていなかったものに気づくと、がぜん街はおもしろくなる。路上観察に目覚めてしまう図鑑です。

サイクリングもおさんぽも、いいですね。

CHAPTER2 つながる

自然とつながる、SNSでつながる、家族とつながる。

家の中にいても、一人でいても、つながる方法はたくさんあります。

【こんな本を展示しています】

③子どもと一緒に覚えたい道草の名前

稲垣栄洋 監修 加古川利彦 絵 (マイルスタッフ)

-雑草ってこんなにおもしろかったんだ!

名前や由来からどこで見つけどう遊ぶかまで、ささやかに生きる植物たちひとつひとつをディープに紹介する1冊。

④誰でもたのしい! はじめてのわたしチャンネルYouTube

Toshi&Jun(主婦の友インフォス)

―とっつきにくい?そんなことない!

題材選びから気になる「稼ぎ方」まで、現役You Tuberが初歩から教える「わたしチャンネル」の作り方。

CHAPTER3 つくる

料理本を見ながら普段は作らない料理にチャレンジしたり、インテリアの本を見ながら模様替えやDIYをしてみたり・・・。おうち時間が増えた今は、新しいことを始めるチャンスかも!

【こんな本を展示しています】

⑤親子でねんど道

片桐仁 著 (白泉社)

―造形作家でもあるラーメンズの片桐仁さんによる、親子でおうち時間を楽しむための粘土講座。作って遊ぼう!

⑥おうちで食べたい給食ごはん

杉並区教育委員会 監修 (イーストプレス)

―栄養バランス満点で子どもも好きな野菜たっぷり献立など、大好きな給食メニューが家庭でも手作りしやすいアレンジレシピになっています。

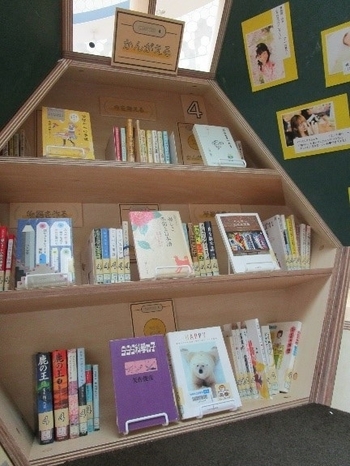

CHAPTER4 かんがえる

時間があるから、普段は読まない本をじっくり読んでみたり、創作にうちこんでみたり。

遠くに住む友人や家族に会いに行くことはできないけれど、手紙を書いてみるのもいいかもしれません。

【こんな本を展示しています】

⑦本にまつわる世界のことば

温又柔 ほか著 (創元社)

-ふとした言葉が世界の見え方を変える瞬間がある。 言葉の不思議な世界に迷い込んでみませんか。

⑧1日10分「じぶん会議」のすすめ

鈴木進介 著 (WAVE出版)

-じぶん会議とは、自分と向き合うことで思考を整理し、新たな決断をすること。1日10分なら私にもできそう!

CHAPTER5 ふむふむ ドキドキ

一人の世界に没頭して、考え事をしてみたり、思いっきり甘い恋愛小説を読んできゅんきゅんしてみませんか。

【こんな本を展示しています】

【こんな本を展示しています】

⑨恋愛合格!太宰治のコトバ66

高野てるみ 著(マガジンハウス)

-元祖草食系男子太宰からあなたへの言葉のプレゼント。 恋愛に生きた天才作家の芳醇な恋の世界に存分に浸ってください。

⑩植物図鑑

有川浩 著(KADOKAWA)

-「おじょうさん、よかったら俺を拾ってくれませんか?」 思わず拾ってしまったイケメンとの風変わりな同棲生活にキュンキュンします。

あなたの1日を楽しいものにしてくれる1冊に、出会えますように。

ブログ2020/05/04

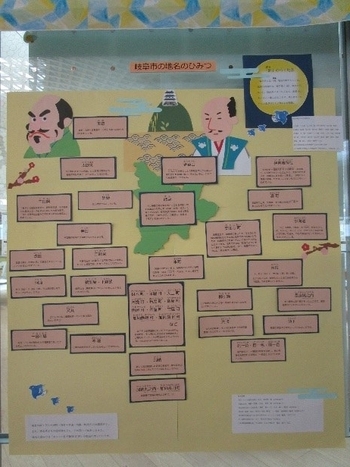

『岐阜』という地名はもともと、禅僧の間で城下の井ノ口村を中国、周の故事より引用して『岐山、岐陽、岐阜』と呼んでいましたが、禅僧沢彦が信長に美濃攻略を機にこの3つから選ぶように進言し、信長は『岐阜』を選んだそうです。

金華山、柳ケ瀬、長良、三田洞・・・『地名』って、どうやってつけられているのでしょうか。

どんな意味があるのでしょうか。地名の秘密に迫ります。

〇岐阜市の地名のひみつ ―「洞」のつく地名―

岐阜県には「洞」がつく地名が集中しています。

戦前の資料によると、その数は揖斐郡に185、岐阜市に171、そして高山市に139もあるそうです。

地形は山あいが入り組んだところで奥が詰まっていて谷水がほとんどないのが『洞』の特徴です。

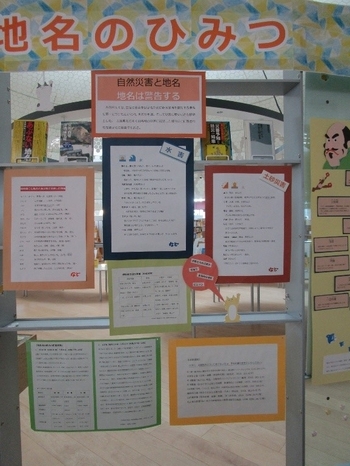

〇自然災害と地名-地名は警告する-

古代の人々は生命の安全をはかるために危険個所を警告する地名を第一につけたといわれ、地形や地質、そして災害の歴史などを根拠としました。災害地名の多くは各種の災害に被災した犠牲の上に残された先達からの警告でもあるのです。

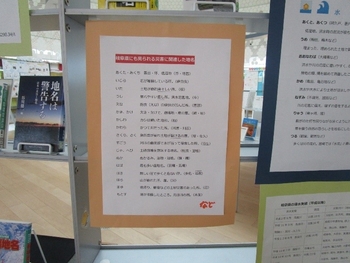

〇地名の由来の調べ方

地名の由来って、どうやって調べればいいのでしょうか。3つの方法を紹介します。

① 地名辞典で調べる

「日本歴史地名大系」「角川日本地名大辞典」「世界地名大辞典」などさまざまな地名辞典があります。

② 地名に関する資料で調べる

「地名の語源」「列島縦断地名逍遥」など、地名の調べ方、研究の進め方の参考になる資料があります。

③ 郷土資料で調べる

県史、市史、町史や学校の記念誌、社会科の教科書などがこれに当たり、簡潔にまとめてあるためわかりやすくなっています。

地名には様々な意味が込められています。

由来を知ることで古代からの人々の思いやその土地の歴史に思いをはせてみませんか?

展示の中で紹介している本はこちらからリストをご覧いただけます。予約もできますので、ご利用ください。

ブログ2020/05/08

ブログ2020/05/11

完全休館が5月末まで延長されました。

図書館の開館を心待ちにしてくださっているみなさまには、ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 私たちも、また開館をしてみなさまにお会いできる日を万全の状態で迎えられるよう、日々図書館を整え、準備をしています。

休館中、図書館からはいろいろな情報を発信しています。

〇図書館ブログ「今日も本を読もう」

どのような世界であっても私たちの道しるべとして、エンターテイメントとして、友人として、あり続ける本。そんな本の紹介を中心に、毎日お届けしています。

〇無料で読める電子書籍をご紹介します!

自宅で過ごす時間が増えている皆さまに、無料で読める電子書籍を紹介します。

〇おとなの夜学動画アーカイブを一挙公開!

2015年から始まった、岐阜の郷土文化にまつわるあれやこれやを学ぶ講座「みんなの図書館 おとなの夜学」。

実は、過去の講座内容を余すとこなく動画で見ることができます。ほとんど全てに参加してくださっている夜学ファンの方も、途中から参加された方も、そんなの全く知らないというキミも、気になるタイトルを選んで視聴してみてください。

そのほか、図書館で行っている展示の紹介なども随時行っています。

おうち時間の楽しみのひとつになれれば嬉しいです。

ブログ2020/05/18

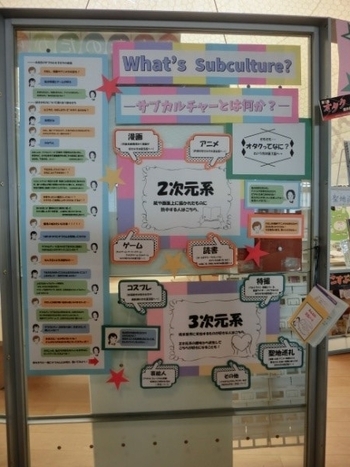

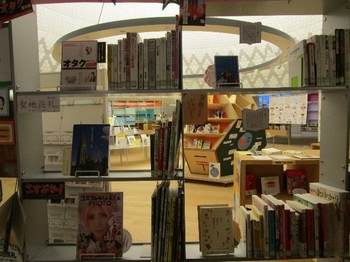

サブカルとは何であるのか、オタクとは何なのか?

サブカルとは何であるのか、オタクとは何なのか?

サブカル好きの司書による、サブカル好きのための展示です。

『オタク』を辞書で引くと、"趣味などに病的に凝ってひとり楽しんでいる若者"(新明解国語辞典第7版)など、いささか偏見に満ちた目で見られがち。サブカルチャーはクラシック音楽やオペラ、純文学や古典芸能などと比較して『下位文化』と位置付けられています。

主流ではないかもしれないけれど、濃くて深くて実におもしろい、そんなサブカルの世界をのぞいてみましょう。

〇ジャンル別"オタク"をマニアックに愛をこめて解説

第1話:オタク黙示録

そもそも"オタク"ってなんなのか?オタクという生き方を紐解きます。

第2話:聖地巡礼

いつかは行ってみたいあの名作の舞台。いざ、舞台となったあの地へ・・・! 実際にその地へ行けば、新たな魅力に気づくかも?"聖地巡礼ガイド"や、聖地巡礼する人を対象とした『巡礼ビジネス』などというものまで、あるようです。

第3話:こすぷれ!

メイクや服を少し変えるだけで、だれもがあの人気キャラクターになれる!

そして、「いつもの自分」という殻を脱ぎ捨てるとき、ちょっとだけ自分を好きになれる。コスプレはそんな素敵な魔法です。

第4話:ボーイズラブ

それは至高の妄想。そして究極のロマンス。ボーイズラブが社会を動かす!?

『腐女子』などのキーワードも独自に解説。

第5話:漫画の世界いかがでしょう

子どものころ胸を熱くした1冊をこころのバイブルにしている方も多いのではないでしょうか。

第6話:匠の造りしアニメ

アニメが人生を変えることだってある。日本のアニメーション技術の高さは世界から注目されています。

そんな日本の『匠』にスポットを当てました。

第7話:GAME

子どものころ夢中で遊んだなつかしのあのゲームから、話題の最新e-スポーツまで。

第8話:スーパー特撮タイム

大丈夫、いつもそばにヒーローがいる!ゴジラやウルトラマン。いつの時代も少年たちが胸躍らせてきた特撮ヒーローを語ります。

これ以外にもプラモデルやアイドル、キャラクターや舞台などサブカルの世界は本当に奥深く、おもしろい!

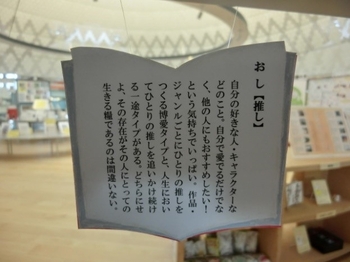

好きなものが多いと毎日が楽しくなりますね。あなたの『推し』は何ですか?

ブログ2020/06/02

No.34

『コンビニたそがれ堂』

村山 早紀/著 ポプラ社

本当に大切ななにか、なくしてしまったなにかを探している、そんなお客さんのために、 たそがれどきになると開店する不思議なコンビニ「たそがれ堂」。

私がはじめてこの物語に出会ったのは、中学生のころ。最近、久しぶりに読み返してみましたが、今でも変わらず愛おしさや、やさしさ、懐かしさがあふれてきました。 初めて読んだときから時がたち、現在と中学生のころとは感じ方も違うけれど、あの頃よりも少し「さよなら」を重ねたぶん、物語が、言葉が、より心にしみました。

「見えなくなっても、会えなくなっても、きっと、『どこか』には、みんな、 ちゃんといるってことさ。

消えてしまうわけじゃない。誰の魂も。どんな想いもね」

もの、ひと、夢......。ちゃんとお別れできずに、こころのどこかに引っかかっている「さよなら」はありませんか?

それらを優しく包んで、今よりもちょっとだけ明日へ、未来へとすすむ力に変えてくれるおはなしです。

心に引っかかったままの「さよなら」に......。

『霧のむこうのふしぎな町』

柏葉 幸子/著 講談社

子どものころ、大切に大切に何度も読んだ3冊が愛蔵版になっているのを本屋で発見し、思わず懐かしくなって手に取った。水色の窓が開いたカバーを外すと表紙いっぱいにあのころ何度も心を飛ばした不思議な町の光景が広がっていて、思わず本を抱きしめてしまった。

なかでも一番のお気に入りは1作目の「霧のむこうのふしぎな町」。

リナが夏休み、飛んで行った傘に導かれてたどりついたのは、霧の谷にあるピコットばあさんの下宿。ピコットばあさんに、「働かざる者、食うべからずだ」、といわれ、通りにある様々な店の手伝いをすることになって-、という物語。

小鬼や魔法使いやマンモス、不思議な生き物や変わった人ばかりでてくるファンタジーなのだけど、おとなになっても大好きなシーンは、「はたらくっていっても、わたし、なにもできないんです」といったリナにピコットばあさんが、「だれがなにもできないって言ったんだい」というところ。

気ちがい通りで働くなかで、だんだん堂々と自分の意見を言うようになったり、自分で考え、行動していくようになるリナの姿に自分を重ねていたような気がする。

「この町が本当に必要な人はこの町に来ることができるのよ。どんなところにいても、一歩踏み出すと気ちがい通りに来れるってことよ。」というのは、本屋のナータさん。

わたしもいつか行けるだろうか。私はどのお店で働こうかな。1ページ目の霧の谷の地図を眺めながら部屋の中でお気に入りの傘を広げて、この傘が霧の谷へ連れて行ってくれないだろうかと風をまっていたあの日を思い出す。

No.32

『クマとうさんのピクニック』

デビ・グリオリ/さく 評論社

いつもより、家族でゆっくりと過ごしたG・W。

小さいころ、読んで、読んでと父にせがんでいた本を、ふと思い出しました。

『クマとうさんのピクニック』 デビ・グリオリ/さく どこまでも広がる青い青い空。クマとうさんは、

子供たちを連れて、ピクニックにでかけます。クマとうさんの、奮闘もみどころ。ほのぼのとした気持ちになる一冊です。

小さいころ、家族みんなで食べる食事の時間が待ち遠しくて、私が「きょうの、ごはんなあに」と聞くと、いつも父は、本にでてくる言葉の、「めだま、ぎょろぎょろ...魚!」と冗談めかして答えます。めだまぎょろぎょろという言葉がつくだけで、魚がみんなそうなんだ と少しこわくなり、毎日こわいこわいと思って食べるのは嫌だなと、残念に思った私。今でも時々「今日のご飯は何か」と聞くと、「めだま、ぎょろぎょろ...。」と答えかけてにやっとします。そんな父に、読み聞かせをしてもらった時間はかけがえのない宝物です。

(読書推進係 K)

思い出は "めだまぎょろぎょろ" の魚とともに

No.31

『こころ』

夏目 漱石/著 岩波書店

みなさん、こんにちは!

アニメ・マンガ・ゲームが大好きな司書の緑メガネです!休みの日はゲーム実況をみながら、任天堂の某無人島で化石を掘りつつ、スマホのゲームの周回をしています。

なにを書こうかな~と悩みましたが、家でも読めるものがいいなと思い、青空文庫で読むことができる物語を紹介しようと思います。

ということで、今回紹介するのはこちら、夏目漱石の『こころ』です!

中学や高校の頃に、国語の教科書で読んだことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか? かくいう私は中学で出会いました。そして、習ったのは「私とK」の物語だったかと思います。

『こころ』は、私が先生に出会ってからの交流、先生がどんな人か「私」の視点から語られる「先生と私」の話と、先生がどんな風に生きてきたか、懺悔に近い告白がつづられる手紙の「私と?」の話で構成されています(厳密にいうと途中に「私と家族」の話も絡んできますが割愛で)。そう、教科書に載っていたところは物語の終盤だったのです。あとから、まるっと読んだときに、とても驚いた記憶があります。だって、ミステリー小説でいうところの「犯人の動機」にあたる部分ですよ? 読んでええの? ってなりませんか......もちろん、ミステリーじゃないのは承知ですけど。

「教科書を読んだから、もうこの作品を知っている」で止まっている方は、もう一度読んでみると、実はもっと話が続いていたり、学生の時には嫌いだった相手の心情がわかったりと新たな発見があるかもしれません。

青空文庫は、著作権が切れた作品を有志で載せているホームページです。『こころ』が気になるなって方や、なかなか昔の作品を読まないなっていう方も、この機会にぜひ読んでみてください!

以上、緑メガネがお届けしました!

No.30

『おっきょちゃんとかっぱ』

長谷川 摂子/文 降矢 なな/絵 福音館書店

私たちが見ている世界はほんの一部で、すぐそばにはまだ見たことのない 世界が広がっているのかもしれない、そんな風に思える出来事に出会ったり、想像してみたりしたことがある人もいるのではないでしょうか。青く青く澄んだ空、やさしくあたたかな夕焼け、さわさわ揺れる木々、田んぼを吹き抜ける風...。

不思議で美しい世界はとなりあわせ。小さいころ、大好きだった本を紹介します。

『おっきょちゃんとかっぱ』長谷川 摂子 文 降矢 なな/絵

おっきょちゃんは小さな女の子。家の裏にある川で遊んでいると河童のガータロに出会います。

誘われるままに水の底のお祭りに出かけると・・・。

水の底のお祭りがとてもあたたかくきれいで、楽しそうに描かれていて、私も水の底の世界に行きたい!!と食い入るように何度も何度も同じ頁をみていました。大人になった今でも鮮明に覚えています。

涼やかでわくわくして少しだけ切ないお話。いつもの帰り道、何気ない風景、特別ではないけれど、それは見知らぬ世界への入り口につながっているのかもしれません。 (読書推進係 K)

水の底のお祭りに行きたい。

No.29

『10の奇妙な話』

ミック・ジャクソン/著 東京創元社

この自粛生活で、我が家の「積読(つんどく)」(いつか読むつもりで購入し置かれたままの本)がありがたいものとなった。

積読を脱した1冊、ミック・ジャクソン『10の奇妙な話』。短編集だ。デイヴィッド・ロバーツの装画が物語の雰囲気を際立たせている。

1話目の「ピアース姉妹」は海の遭難者を助ける優しい姉妹の物語だが、結末は狂気の沙汰である。どれも奇妙な物語だが、世の中で起こっていることに結び付いていると思った。人間の優しさや残酷さ、賢さや愚かさを考えさせられた。

面白くて2度読み、ミック・ジャクソンの他の作品も読んでみたくなった。

積読の出番!

No.28

『イライラしない、怒らない ADHDの人のためのアンガーマネジメント』

高山 恵子/監修 東京書籍

『もうイライラしない! 怒らない脳』

茂木 健一郎/著 徳間書店

普段の生活ができない日々が続く。今の過敏な状況下で「できない」が増えてくると、いつもは気にも留めないことも気になるのか、ニュースやネットからは世界中から様々な「怒り」が画面からあふれ出てきているように感じる。

「怒り」は行動の源だ。でも怒りの「性質」を見誤るととんでもない痛手を負い、自分も周囲も深い傷跡を残してしまうことになる。それは避けたい。

「アンガーマネジメント」は、怒りへの対応が絵入りでわかりやすい。「怒らない脳」は理論的な解説が腑に落ちる。

「怒り」に操られず、生きるパワーに変換していきたい。

「怒り」と上手に付きあっていきたい。

No.27

『いやいやえん』

中川李枝子/さく 福音館書店

息子が保育園児だったころ、枕もとで読み聞かせていた本が『いやいやえん』だった。

いろんな絵本や本があるのに息子は毎晩『いやいやえん』をせがんだ。

私は、息子が主人公のしげるに似ていると思っていた。

保育園に行くのを嫌がったり、先生に叱られたり、友だちとけんかをしたり、とにかくじっとしていないところがそっくり。そんな場面になると息子がクスッと笑ったような表情を見せ可愛かった。息子も自分と重ねて聞いていたんじゃないかと思う。

『いやいやえん』の読み聞かせは小学2年生まで毎晩続いた。

私はそれまで「今日は別の本にしよう」などと言わず『いやいやえん』を読んだ。

暗記するくらい読ませてもらえ、幸せだった。

『いやいやえん』で幸せな夜。

No.26

『壁の世界史 万里の長城からトランプの壁まで』

イアン・ヴォルナー/著 山田文/訳 中央公論社

1989年、東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が崩壊した。2016年、アメリカ大統領選でトランプ候補はメキシコとの国境に大きな壁を作ることを公約に掲げて当選を果たし、壁を作っている。人類の長い歴史の中でいくつもの壁が作られ、壊されてきた。

「壁」は「境界線」「縄張り」「防御」とも言い換えることができる。

「壁」は目に見えるものも、見えないものもある。侵入を防ぐため、身を守るため、壁は作られる。

マスクや手洗いは、ウイルスを防ぐ壁となり身を守る。でも、差別の壁は孤立と誤解と偏見を生むだけだ。そんな壁、いらない。

あなたは壁をつくっていませんか?

No.25

『カペー朝』

『ヴァロワ朝』

『ブルボン朝』

佐藤賢一/著 講談社(講談社現代新書)

おそらくたいていの人が知っているフランスの王様といえば、「太陽王ルイ14世」、それともフランス革命で処刑された「ルイ16世」でしょうか?少し興味があっても、「ルイ〇世」「アンリ〇世」「シャルル〇世」同じような名前+数字ばかりでなかなか覚えにくいです。

それどころか、十字軍や百年戦争の頃には公爵や伯爵など諸侯までアンリやシャルルだったりするので、出てきたシャルルがどのシャルルさんなのか頭が混乱します。

題名だけ見るとしち難しそうな歴史本のようですが、著者は研究者ではなくフランスの歴史小説を多く書いている作家なので、多くのルイさんアンリさん達の人物像が物語の登場人物として頭に入ってきます。とはいえやはり、全ての王様が何世だったのかあやふやなままだったりしますが。

フランスの歴代の王様が分かればフランスもっと面白くなるかも

No.24

『トラックドライバーにも言わせて』

橋本愛喜/著 新潮社(新潮新書)

世界中のどこからでもお取り寄せでき、気軽に注文ボタンをポン!と押してしまう現代。需要と供給の距離がこれほど短くなったのは、もちろんインターネットの影響が大きい。生産者との距離が近くなったのはいいけれど、「届けてくれる人」の存在をつい忘れがちだ。

実際に大型トラックに乗り運送の仕事をしてきた著者の実体験と取材から得られたトラックドライバーたちの実情を知ると、生産地と購入者の点と点を結んでくれる彼らの存在の大きさを思い知る。今度玄関に出た時には「ありがとう」をしっかり伝えたい。

届けてくれた人に、「ありがとう」を。

No.23

休館中の恐怖体験

その日私は遅番勤務で通常開館を迎えた日のための展示企画を考えていました。

参考にしたい資料は、ほぼ貸出中で、児童書架に数冊残っていました。時刻は19時30分。

2階は真っ暗だろうけど、今までだって消灯になった2階で必要な資料を探したことは何度もあります。

2階には懐中電灯もあることだしそれを点けて探せばいいやと上がって行きました。

...でも、いつもと何だか違うのです。暗闇がいつもよりずっとずっと深いのです。開館している時は、ブラインドを開けていますが今は閉め切っているからでしょうか...。そのブラインドが何故だかあっちでもカタッ、こっちでもカタッと鳴るのです。どこからか風でも入って来ているのでしょうか...。 静けさもいつもと全然違う...。

夜8時に利用者の方が帰られて電気が消えた図書館は、たしかに不気味な静けさになるけれど、利用者の方のあたたかみとかざわめきの余韻がどこかに残っていてなんとか耐えられる静けさです。でも利用者の方が昼も夜も消えてしまった今の図書館の夜の静けさは、のしかかるような大きなかたまりになって迫ってくるようです。

そのうえ誰もいないのに書架のどこからかパタン、パタンと本が倒れるような音が聞こえてくるのです。懐中電灯の弱い灯りまでもが怖くなってきて『早く資料よ見つかってくれ~!』と心の中で叫びながらやっと見つかった資料をひっつかみ、走って階段の所まで行きました。ドアをあけた時の明かりのなんとありがたかったことか...。

息を切らして1階の作業エリアに降りてから、同僚に、2階がいかに怖かったかを話していると、上からかすかに音楽が聞こえてきます。かたまる私に同僚は「いつも閉館時間に流れている蛍の光だよ。」と教えてくれました。私が2階にいた時に流れなくて本当に良かった!あの暗闇と静けさの中で、蛍の光なんぞが流れようものなら、私は間違いなく気絶していたことでしょう。

図書館は、利用者の方に来ていただいてこそ命を宿すことができるのだと実感しました。だから今の図書館の夜の闇があんなに深く、怖ろしい静けさを宿したのでしょう。一日も早く新型コロナウイルスの感染に歯止めがかかり、またたくさんの利用者の方が来館してくださる生き生きとした図書館になることを心から祈っております。

(読書推進 T)

No.22

『嫁入り道具の花ふきん』

『嫁入り道具の花ふきん教室』

近藤陽絽子/著 暮しの手帖社

たまたま著者がテレビで花ふきんについて語っておられるのを見て興味を持ち手に取った本です。

作品集のような「嫁入り道具の花ふきん」が好評で作り方をもっと知りたいという声にこたえて「嫁入り道具の花ふきん教室」が出版されたそうです。1枚のさらし布を裁ってふきんに仕立てる方法、下絵の描き方、ステッチの進め方まで写真付きで丁寧に文字通り教室のように説明されており、花ふきん入門にぴったりです。

私は他の著者が書かれた本も参考にしたり、時には手芸店で売っている下絵付きのさらし布を購入して様々な模様に挑戦しています。何枚も仕立てて著者のように将来娘が独立する時に持たせてやれればと勝手な夢を見ています。

花ふきんを知っていますか?

No.21

『旅の絵本1』

安野光雅/著 福音館書店

「旅の絵本」を寝るのも惜しんで見入っていたことがある。

馬に乗った旅人がどのページにも描かれた字のない絵本を。

子どもの頃は、その旅人を探すことが楽しかった(「ウォーリーをさがせ!」は当時まだなかった)が、大人になって見直したときにとんでもなくすごい絵本であると気付いた。 自分に備わったそれまでの知識が試されるのである。少々おおげさな言い方に聞こえるが、小さいころからどれだけ本と親しんできたか、世界を見たり聞いたり、いろいろな経験をしてきたかがこの絵本を見るとわかるのである。はたまた勘の働き具合さえも。

細い線で細かく描かれ風を感じるような風景、賑やかな声が聞こえてきそうな人物や動物。開いたページをくまなく見ると「あれ?この絵はあの童話のあのシーンだ」などと懐かしく思う発見がある。また、緻密に描かれた建造物の絵を眺めては、「きっと何か有名な建物に違いない」などとわからないことを悔しく思うのである。そんなふうに字のない薄い絵本に何時間も引き込まれ、次に見るときはもっと発見したいと希望を持ったりするのである。

残念に思ったことがある。近年重版された本には安野さんの解説が載っていることだ。 自らの経験から発見できた達成感を味わうためには、解説をつい読んでしまわぬよう気を付けなくてはいけない。

※シリーズが全部で9冊あるので、自分を試すには長く時間がかかります。

安野光雅さんの「旅の絵本」で試される私

No.20

『お菓子の包み紙』

甲斐みのり/著 グラフィック社

手土産をいただいたとき、外側の包装紙を見ただけで「〇〇のクッキーだ!」「△△のケーキだ!」と中身に心が躍る。読書好きの母は、気に入った包装紙でブックカバーを作っていた。私は手作りノートのカバーに再利用している。

名店の馴染みの包装紙から、有名作家のオシャレデザインまで、包装紙もこれだけデザインが素敵だと立派なコレクターアイテムになるようだ。

本を開けたとき、中身のお菓子よりもとりどりに装った多芸な包装紙デザインに驚く。ただただ眺めるだけで時間を忘れてしまう。お願い、包装紙は破らずにきれいに剥がして!

ビリビリしないで。

No.19

『夏への扉』

ロバート・A・ハインライン/著 早川書房

ハインラインが「夏への扉」を発表したのは65年前のことです。

昔の作品であるのに、作品の世界にどんどん引き込まれていきます。

この本に描かれる西暦2000年の姿は、私が経験した2000年とは全く違う世界です。

彼は未来の世界をこんな世界だと思い描いていたのだなと思いつつ、私たちが思い描くネコ型ロボットが生まれる22世紀も実は・・・と未来が楽しみになります。 (図書館員S)

No.18

『宇宙のみなしご』

森 絵都/著 KADOKAWA

-陽子とリンの姉弟は両親が仕事で忙しく、留守がち。だからいつも2人で新しい遊びを生み出し、強く生きてきた。二人のいまのとっておきの遊びは真夜中の屋根のぼり。-

「屋根のぼり!?」突拍子もない二人の遊びに引き込まれ、一気に読み進めたことを覚えている。

うずうず、もやもや、わくわく、ドキドキ。いろいろな気持ちを抱えて、じたばたぐるぐるしていた小学5年生の時だった。

"一番しんどい時はだれでも一人。誰にも何とかしてもらえないことが多すぎることを私は知っていた"

"大人も子どもも誰だって一番しんどい時は一人で切り抜けるしかないんだ"

"頭と体の使い方次第で、この世界はどんなに明るいものにもさみしいものにもなる"

本の中からたくさんの言葉が当時のわたしの心にぐいぐい迫ってきた。

幸いかつての私にも今のわたしにも家族や友達や学校の先生や同僚や、たくさんの味方がいて、一人でどうにもならない日はそうそうないのだけれど、うまくいかない日を何かやだれかのせいにしてしまいたくなったらいつもこの本を開く。陽子とリンが、ちっともくじけずおもしろいことを次々見つけていく姿は、『まだまだおもしろいことができるに違いない』『次はどんなふうにこのピンチを楽しんでやろうか』と私の心に火をつける。

大切な遊びである屋根のぼりを辞めなくてはいけない日の最後の陽子のコトバ『さあ、次は何をして遊ぼうかな』の気持ちを私もいつも忘れたくないな、と思っている。

次は何をして遊ぼうかな?

No.17

『100語でたのしむオペラ』

フィリップ・ジョルダン/著 白水社(文庫クセジュ)

パリ国立オペラ座の音楽監督だったジョルダン氏が教えてくれるオペラのABC及び裏側。曲目から歌手、音楽用語、オペラの現在・過去など、多くのハテナを分かりやすく解説してくれています。

初めから順に読んでも面白いし、わからない言葉を選んで読んだり、たまたま開いたところを読んでみたり。少々お高く感じられがちなオペラがとても親しみやすく感じられるようになります。

著者は今年からウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任、2021年には来日公演も予定されています。

新国立劇場の公式ホームページでは「巣ごもりシアター」と題して、過去上演したオペラ公演映像を期間限定で見ることができます。(5/13現在)

No.16

『さいはての彼女』

原田マハ/著 KADOKAWA

爽やかな風が吹いているような1冊。

連作になっている短編の主人公はみんな、恋に破れたり、仕事に失敗したりして、何かにぶち当たっている人々。

逃げ出して、旅に出て、出会ったのは・・・。

バイクには乗ったことがないけれど、この本を開くといつも、この本の凪ちゃんとタンデムしているような爽快な気分を味わえる。

凪ちゃんのお父さんが凪ちゃんにかけた『線なんてどんどん超えていけ』という言葉は私にもたくさんの光をくれた。何かにつまづいたとき、『壁を超える』なんて今のわたしにはそんな勇気も体力も気力もないよと思ってしまうけど、『線』なら一歩踏み出すだけ。そこにあるのは高い壁なんかじゃなく、自分で引いてしまった線だ、といつも思うことにしている。線なんて、軽やかに、スキップで超えてやろうじゃないか。そう思うとぐっと気が楽になって、息がしやすくなるような気がするのだ。

最近家にいることが増えて、息が詰まってしまいそうな日がある。

こんな時は、久しぶりに凪ちゃんとタンデムしようかな。

線なんて、どんどん越えていけ。

No.15

わたしの読書体験1ページ

『蝉しぐれ』

藤沢周平/著 文藝春秋

「これはおもしろいから読んでみよ。」そう言って祖父が中学生の私に手渡したのは藤沢周平の『蝉しぐれ』だった。

表紙はタイトルと作者名の墨書のみ。おまけに古ぼけているときた。「こんなピチピチの女子中学生になんて地味な本を渡してくるのだ」と思ったが、読み始めてみるとこれがとびきりおもしろい。主人公の牧文四郎の淡い恋心、熱い友情、そして何より快活な剣さばき。寝る間も惜しんで布団の中で読みふけった。

そして、『麦屋町昼下がり』『よろずや平四郎活人剣』『春秋の檻』『雪明り』。藤沢周平から始まってさらにたくさんの小説を読むようになった。

そんな私の読書人生のきっかけを作ってくれた祖父も2年前、93歳の大往生で亡くなった。

棺にはあの世で退屈しないよう、手作りの1億円札と藤沢周平の本をそっと入れておいた。

(児童図書係H)

No.14

『くらべる値段』

おかべたかし/著 山出高士/写真 東京書籍

我が家の正月は、おせち料理をパクつきながら『芸能人格付けチェック』を見るのが恒例だ。画面に映る2つの品を見て価格の高い方を当てるゲームに、あーだこーだと自分の観察力と推理力を芸能人と競い合うのだ。

この「くらべる値段」はタイトルの通り、同じ品物でも値段が違う2つが並んでいるので紙上『格付けチェック』が楽しめる。でもそれだけでは物足りない。なぜ値段が違うのか、理由をちゃんと教えてくれる。

例えば、かまぼこ。同じ会社のかまぼこでも、1つ300円と3600円と価格に大差がある。この違いは何か?

一番大きな違いは「機械で成形」と「職人の手で成形」。機械だと半円形だが、職人の手成形では扇形になるそう。形の違いはプリプリした弾力となり食感に表れ味わいに影響するそうだ。値段の理由を知ると、高いのもうなずける。ちなみに職人が持っている「水産練り製品製造技能士」という資格は国家資格だそうだ。

意外な雑学を仕入れるのにもうってつけの1冊。

くらべて、ならべて、わかること。

No.13

『きょうのおはなしなあに』

ひかりのくに

夜。まだ起きていたいのに、早く寝なさいという両親。しぶしぶ2段ベッドにもぐり込む。

姉とおしゃべりした後、眠たくないけど目をぎゅっとつぶっていると、母が毎晩読んでくれた本があった。

「きょうのおはなしなあに」。1日1話。童話、昔話、神話、知らない外国のおとぎ話、季節や行事にまつわるお話。笑っちゃうお話、寂しくなっちゃうお話、へぇーっと感心するお話。

たまに父が読んでくれることもあった。母と比べるとたどたどしさもあったけど、とても楽しかった。

読書推進係N子の本にまつわる思い出。

No.12

『BROOCH』

内田也哉子/著 渡邉良重/絵 リトル・モア

絵やデザインの勉強をしていた学生時代に、友達から誕生日プレゼントでもらった、今でも宝物の本です。きっと、好きな本だろう...と私の趣味や好きなものを想像して選んでくれたことが今でもとてもうれしく思います。

この本は、ページが薄く透ける紙でできていて、前のページの絵と次のページの絵が透けて繋がっていて、物語と連動しながら進む美しい絵に見惚れてしまいます。

この本がきっかけで、関連するポストカードや雑貨を集めました。

No.11

私のお気に入り in 中央図書館

みなさまご存じのとおり、岐阜市立中央図書館はとても広い。

本を探すのも、本を書架に戻すのも、とにかく大変。

みなさまには「館内はゆっくり歩いてください」とお願いしながら、私たち図書館員は小走りで駆け回っている。

そんな慌ただしい毎日だけれども、思わず足を止めてしまう場所がある。それがココだ。

広い広い図書館のなかで、小さな小さなヒーローが頑張っている。

No.10

『ねえだっこして』

竹下文子/文 田中清代/絵 金の星社

はちわれの小さな猫は思っています。

わたし このごろ つまらない

おかあさんの おひざに

あかちゃんが いるから

赤ちゃんに大好きなお母さんの膝を占領されて、うらやましくて寂しくてしかたがないのです。でも、猫はおかあさんの膝を貸してあげることにします。

わたし もう おおきいから

くさの なかでも ねむれる

お母さんに抱っこされる赤ちゃんから目が離せないながらも、懸命に我慢する猫の表情やしぐさが切なくて、短く表現される気持ちが心に沁みて、涙がにじみ出てきます。

登場人物に一切名前はありません。猫はあなたの身近な誰かかもしれないし、あなた自身かもしれません。

ぎゅ~っと抱きしめてあげたい

No.9

『人と組織が変わる 暗闇ごはん』

青江覚峰/著 徳間書店

「ダイアローグ・イン・ザ・ダーク」というイベントに参加した。

まったく何も見えない真っ暗闇の中、足を1歩前に踏み出すのに迷いと恐れが交錯する。手を前に出しても、何も当たらない空のむなしさで身体の実感が消える。誰かの助けを借りないと、進むことも座ることも触ることもできない。人は独りで生きていけないことを思い知る。でも誰かの助けを借りる、誰かを助ける手を差し伸べることにためらいも抵抗もなくなる。

ところが、見えるようになると状況が一変する。見えない時には気軽に話しかけて助け合っていたのに、見えた途端に遠慮と偏見が交錯する。「見える」ことが却って行動を邪魔することを知った。

この本では暗闇の中で食事をする。「美味しいものは目でも味わう」とも言われ、メニュー写真は湯気や肉汁といった"しずる感"が求められ、インスタグラムは"映える"食事で溢れている。

著者は言う「暗闇で食事をすると、感覚が研ぎ澄まされ、さまざまな感情がこみ上げてくる」と。人間は視覚87%、聴覚7%、触覚3%、嗅覚2%、味覚1%と圧倒的に目からの情報に頼っている。視覚が遮断されると「何を食べているのか」を知るためにほかの五感がフル回転する。すると、いつもは気づかなかったことに気づく。この「気づき」が大事。食材の存在を意識し、素材そのものに意識を向けることで「食べる」ありがたさを再認識する。

真っ暗闇はちょっと厳しいけど、たまにはテレビやスマホを消して、目の前のご飯にじっくり向き合って食べてみませんか? 食事を作ってくれた人、素材を作ってくれた人、素材を届けてくれた人の思いが見えてきます。

見えないからこそ、みえること。

No.8

『忍者学講義』

山田 雄司/編 三重大学国際忍者研究センター/著 中央公論新社

子どもの頃、大好きなテレビ番組は時代劇。特に千葉真一さん率いるJAC(ジャパン・アクション・クラブ)総出の『影の軍団』は何度も観ても飽きないほど熱愛している。影の軍団の主人公は忍者。普段は一般人に紛れて暮らしているけれども、隠密活動の時には超人的な身体能力と007並みの武器で危機を脱する。ああ、痺れる。

そんな忍者好きの私が思わず手に取ってしまったのが、この本。三重大学が上野商工会議所と伊賀市とタッグを組み、大学の力を存分に活用して「忍者」を現代科学の手法で研究している。忍びの代表流派の一つ・伊賀の里を有する三重県ならではの郷土愛がビシビシ伝わってくる。

大学教授が書いた本だから、真面目で硬く読みづらいかと思いきや、読売新聞の伊賀版・三重版で連載されていた「三重大発!忍び学でござる」を再編したものなので、素人で忍者に疎い人もわかりやすい。

目次も「忍者食を作ってみる」(食品学)、「忍者の動作を科学する」(運動生理学)、「芭蕉忍者説を疑う」(日本近世学)など気になる見出しから読み始められる気楽さは、寝床読書におすすめ。各項目を担当する先生たちの顔写真がすべて忍者頭巾を被っているお茶目さがナイス!

お休み前に、忍者はいかが?

No.7

『中野ジェームズ修一×運動嫌い わかっちゃいるけど、できません、続きません。』

中野ジェームズ修一/著 NHK出版

コロナウイルス感染症拡大防止のために家に居る生活が続いている。外に出ない生活が続くと運動不足が気になる。世間でも同じ悩みを持つ人が多いのか、室内でできるヨガや体操の動画がたくさん出てきている。

でも私、運動は苦手。子どもの頃から体育の授業は後ろから数えるほうが早く、毎年の学内マラソン大会は仮病を使ってでも休みたいくらいだった(当日休んでも後日補講があるので、結局走ることに)。

運動は苦手だけど、動かないと太るばかりだし......。ああ、やっぱり運動しないといけないのかなぁ。と暗い気持ちになっていた時に目についた鮮やかな黄色い表紙。タイトルの「運動嫌い」に目が釘付けに。

この本はフィジカルトレーナーとしてストレッチなどの本を多く出している中野ジェームズ修一さんが「運動が苦手」「嫌い」「続かない」といった運動に対してネガティブな人たちと対談し、彼らの気持ちを聞きつつ彼らに寄り添ったアドバイスをしている。

これまでの「運動したほうがいいよ」本では、「たった〇回でいい」「これをするだけで」といった効用を前面に押し出したものが多かったけれど、この本では編集者、フリーランス、地方の営業職、看護師といった業種ごとに対談をしているので、自分のリアルに近い運動お悩み相談が読める。運動にちょっとだけ前向きになるきっかけをつかみやすいかもしれない。

健康を維持するためには、筋肉痛になるくらいの運動をして筋肉をつけないと意味がない。とハッキリ言われてしまったのは結構ショック。うーん、長生きしたいならば筋肉痛と友達にならないといけないらしい。まずは本文で紹介されているスクワットをやってみようかな。

運動したほうがいいのはわかっちゃいるけど。ねぇ...。

No.6

『すごい神棚 見えない力を味方にして成功する方法』

窪寺 伸浩/著 宝島社

『スゴ母列伝 いい母は天国に行ける ワルい母はどこへでも行ける』

堀越 英美/著 大和書房

『すごい言い訳! 二股疑惑をかけられた龍之介、税を誤魔化そうとした漱石』

中川 越/著 新潮社

ここ数年「すごい会議」「すごい工場」「すごい自己紹介」と、「すごい」本がやたら目につく。「会議」「工場」「自己紹介」と単語では素通りすることも「すごい」が冠につくと後光がさして輝いて見えるからスゴイ。

私が気になった「すごい」本3冊を選んでみた。

「すごい神棚」は、神棚を祀ることで神様の力を借りて運を開いていくことを説く。でも、神棚を置くことがゴールではなく、神棚を通して「感謝」を習慣化することがゴールだ。日々生きていけることは、当たり前のことではなく、誰かのおかげである。そのありがたさを忘れてはいけない。

「スゴ母列伝」には育児書のお手本のような母親ではなく、自分を貫いて独自の育児を実践したトンデモお母さんが登場する。彼女たちの育児からは「正しい母」ではなく、「子どもと自分に合う子育て」が大事なのだなぁ、と思う。

「すごい言い訳!」には、言葉の達人たる文豪たちのあらゆる場面での言い訳が収録されている。やらかしちゃったときに、先人たちはどう切り返したのか。先輩、お知恵を拝借!

すごい本、3連発!

No.5

『火垂るの墓』

野坂 昭如/著 ポプラ社

6月ころに、家の近くの板屋川でホタルが飛び交います。その灯(ともしび)を見ると思い出すのが、この作品の冒頭シーン...。

第二次世界大戦の終戦近く、駅構内で主人公・清太は衰弱死します。所持品はさびたドロップ缶だけ。駅員がそれを草むらへ投げ捨てると、缶から妹・節子の遺骨がこぼれ散り、その周りをホタルがひとしきり飛び交う...。

空襲で母を亡くした兄妹が、養ってくれる大人に恵まれず栄養失調で亡くなるまでの物語です。

戦争によって、人々は命だけでなく、人と助けあう心をも奪われてしまいます。それが戦争の恐ろしさなのでしょう。

アニメもいいけど、息をつかせぬ文章から作者の肉声を感じとってください。

No.4

『鹿の王 上』

『鹿の王 下』

上橋 菜穂子/著 KADOKAWA

異世界で起こった謎の病をめぐる長編ファンタジーです。

黒い獣の襲撃からたった一人生き残ったヴァン。

黒狼熱という致死率の高い感染症の治療に専心する医術師ホッサル。

多くの国と国が対立し、陰謀が渦巻く中、ヴァンとホッサル、二人の男たちが愛する人々を守るため、この地に生きる人々を救うために戦います。

人々は謎の病に打ち勝ることはできるのか。

No.3

『谷川俊太郎詩選集 1』

谷川 俊太郎/著 集英社

生きる

それはミニスカート

それはプラネタリウム

それはヨハン・シュトラウス

この詩を声に出して読んでみてください。生きることのきらきら、どきどきした感覚に包まれて、ちょっぴりせつなくてうれしくなります。

ヨハン・シュトラウスが誰か知らなくても関係ない。

No.2

『十五少年漂流記』

ジュール・ヴェルヌ/著 椎名 誠、渡辺 葉/訳 新潮社

時は1860年。物語は15人の少年たちを乗せた船が、嵐で遭難している場面から始まります。たどり着いた無人島。そこで子どもたちだけのサバイバル生活が始まります。 島を探検し、食べ物を獲り、住みかを作ります。時に対立しながらも絆を深め、自分たちの力でたくましく生きぬいていく成長の姿を描いています。

より原本に忠実な本は『二年間の休暇』というタイトルで出版されています。

No.1

『二番目の悪者』

林 木林/著 庄野 ナホコ/絵 小さい書房

1ページ目はこの言葉から始まります。 「これが全て作り話だと言い切れるだろうか」 お金持ちで立派な金のたてがみを持ったライオンは、 「次の王様は自分だ」と思っていました。ところが、貧しくても強くて優しい銀のライオンが 「次の王様候補だ」と噂に聞きます。 どうしても王様になりたい金のライオンは嘘の噂を流し始めます。

ハッピーエンドではないこの物語が指す、二番目の悪者とは?

ブログ2020/06/05

『くものかたち』 フランスワ・ダヴィッド/文 マルク・ソラル/写真

『くものかたち』 フランスワ・ダヴィッド/文 マルク・ソラル/写真 No.3 工作遊び  『リサイクル工作であそぼう!手づくりおもちゃ200』(全7巻) ポプラ社

『リサイクル工作であそぼう!手づくりおもちゃ200』(全7巻) ポプラ社

『新やさしいこうさく』(全12巻) 竹井 史郎/作 小峰書店

No.2 お顔探しゲーム  『まちにはいろんなかおがいて』 佐々木 マキ/文・写真 福音館書店

『まちにはいろんなかおがいて』 佐々木 マキ/文・写真 福音館書店

No.1 お手紙遊び  『きょうはなんのひ?』 瀬田 貞二/作 林 明子/絵 福音館書店

『きょうはなんのひ?』 瀬田 貞二/作 林 明子/絵 福音館書店

ブログ2020/06/08

ブログ2020/06/18

作家の朝井リョウさんを招いて2015年から毎年開催してきた、『ぼくのわたしのショートショート発表会』。

朝井リョウさん自ら毎年たくさんの応募作品すべてに目を通して珠玉の8作品を選出、未来の作家かもしれない中高生たちの作品にコメントをくださる『ぼくわた』は当館の人気イベントです。

そんな『ぼくわた』、もちろん今年も開催します!現在、作品を絶賛募集中!(今年のショートショート発表会の詳細についてはこちらから)

そして、過去の作品は今まで、作品集を館内で読むか、借りて読むことしかできなかったのですが、この度、図書館ホームページからも読んでいただけるようになりました。

今年の作品応募の締め切りは8月26日。応募しようか悩んでいるあなたや、朝井リョウさんに選ばれた作品を読んでみたい方、ぜひこちらからお楽しみください。

ブログ2020/07/08

ブログ2020/07/18

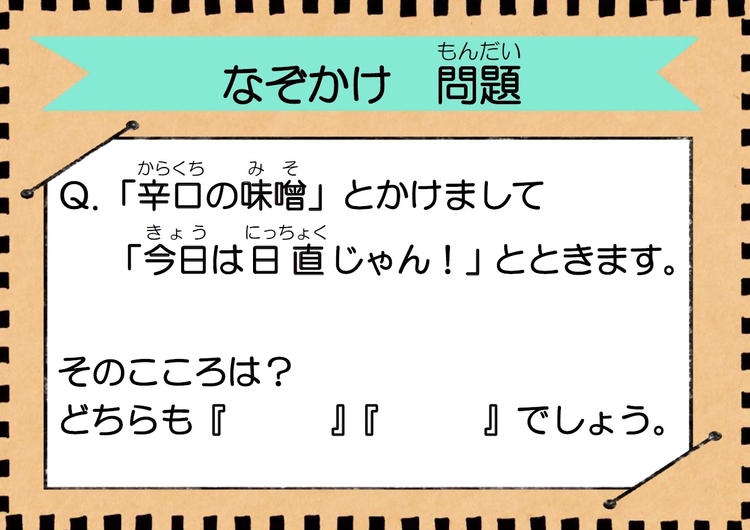

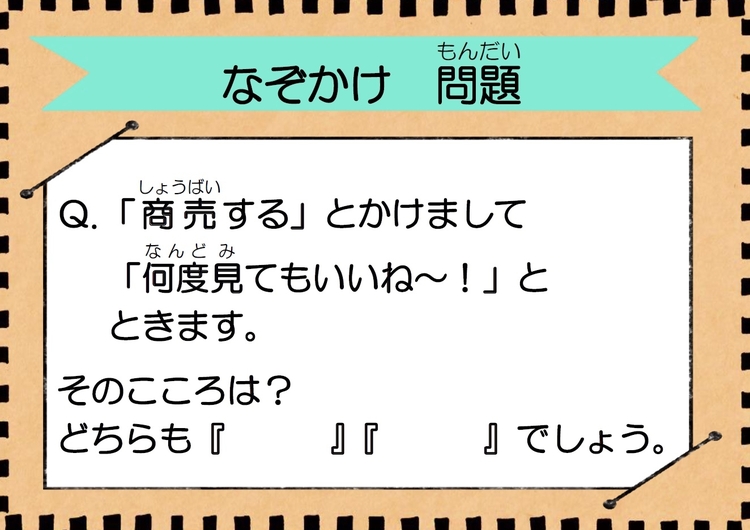

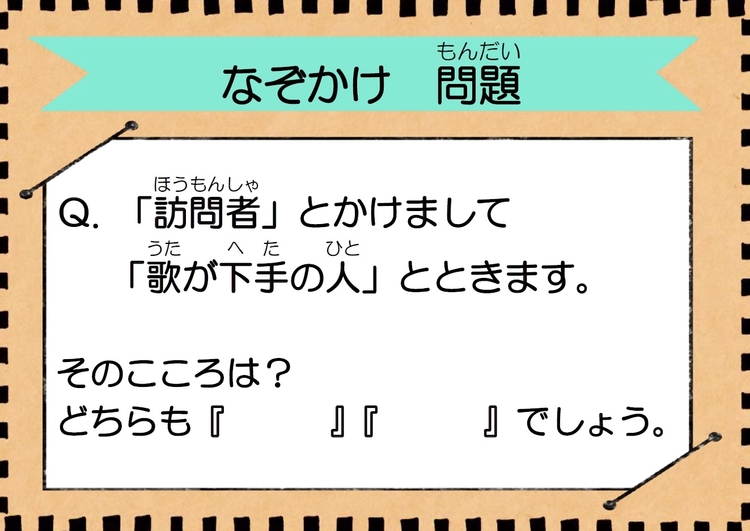

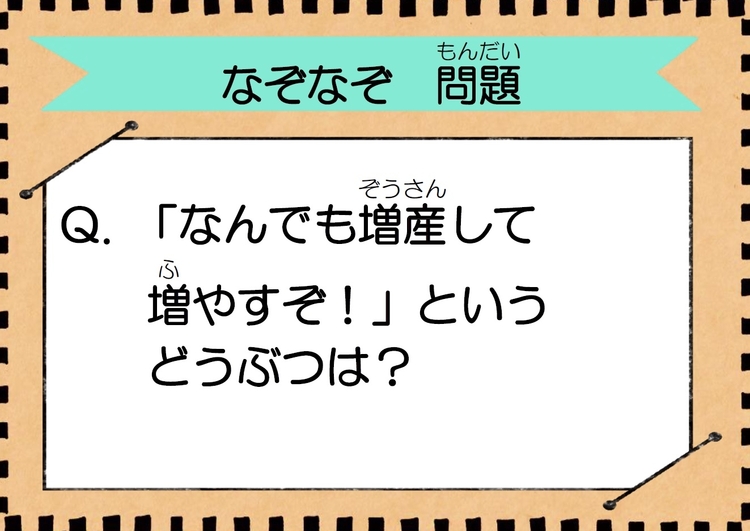

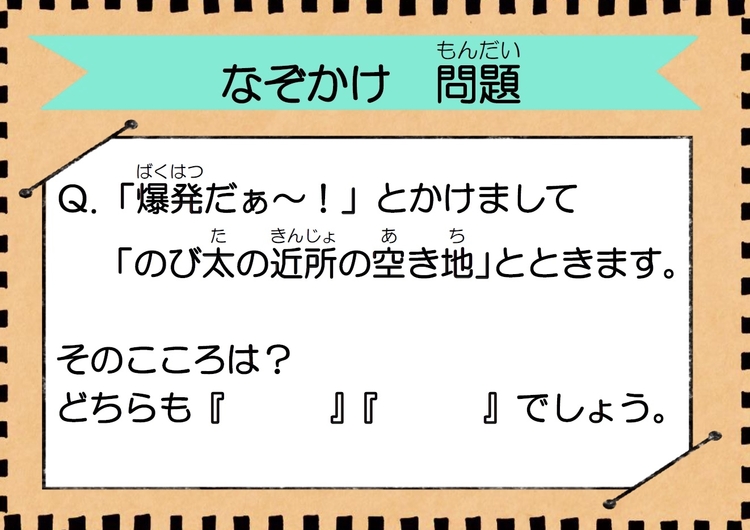

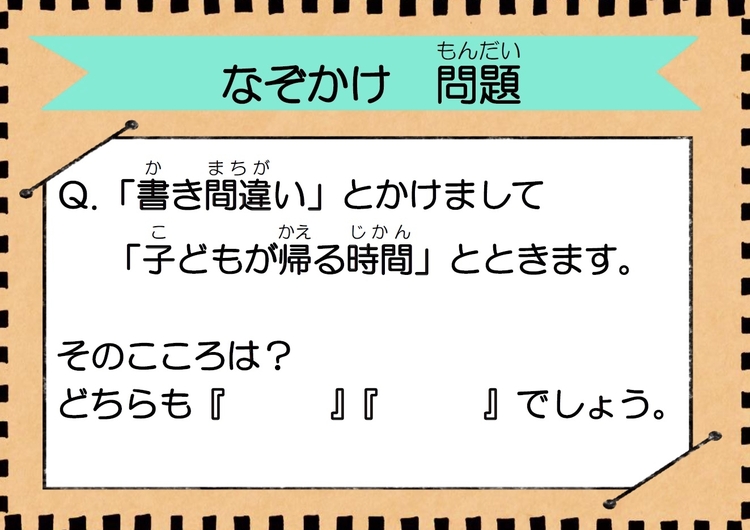

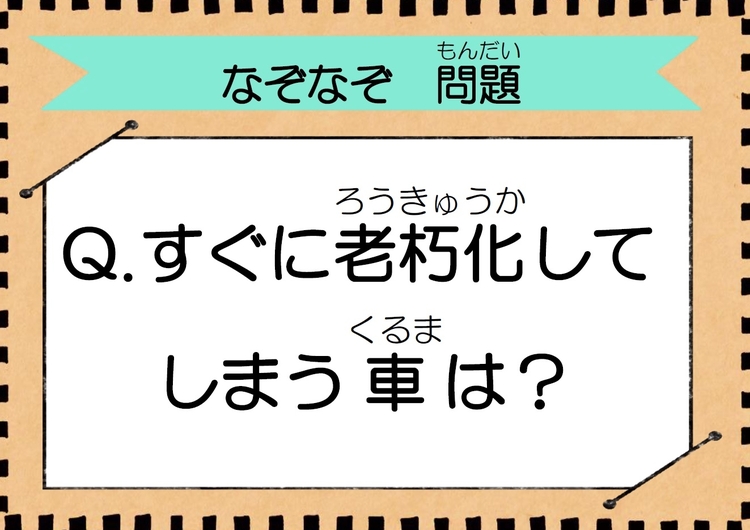

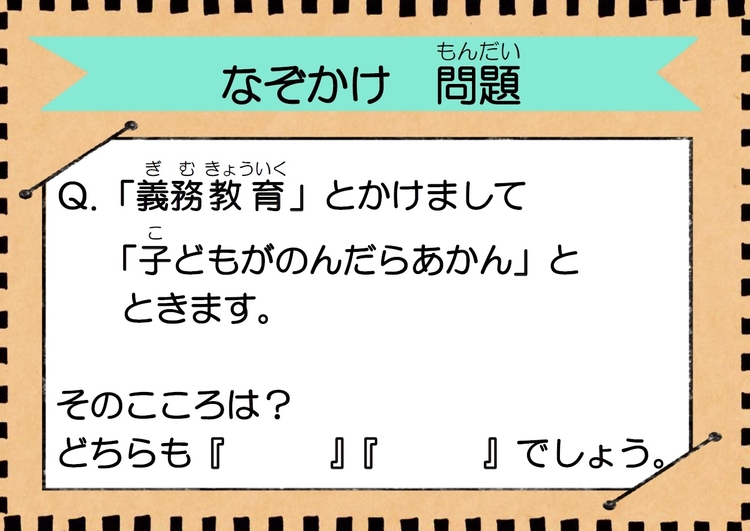

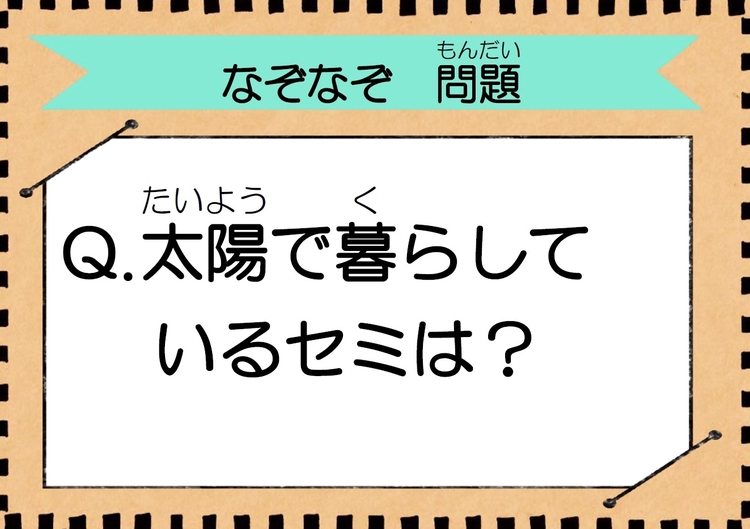

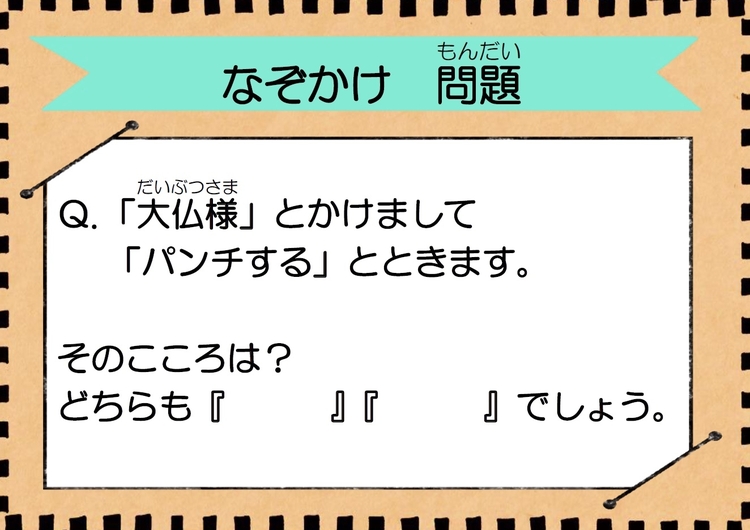

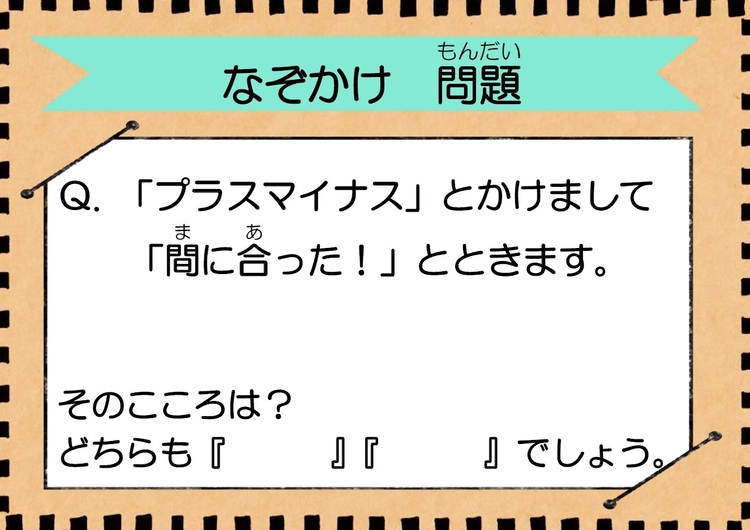

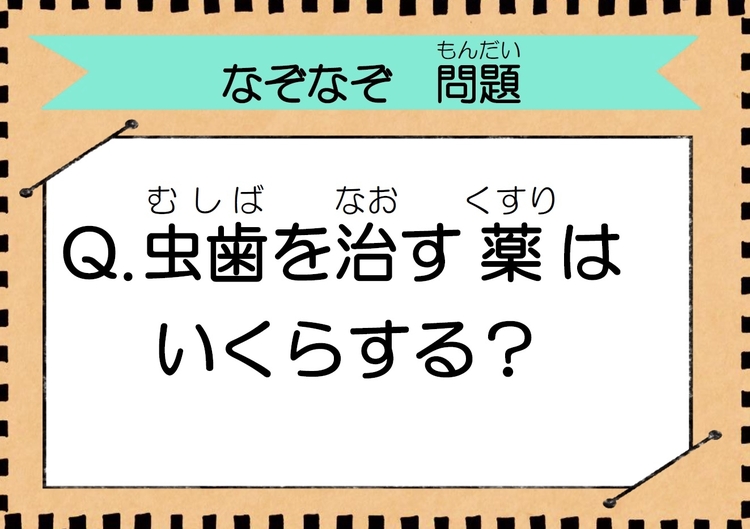

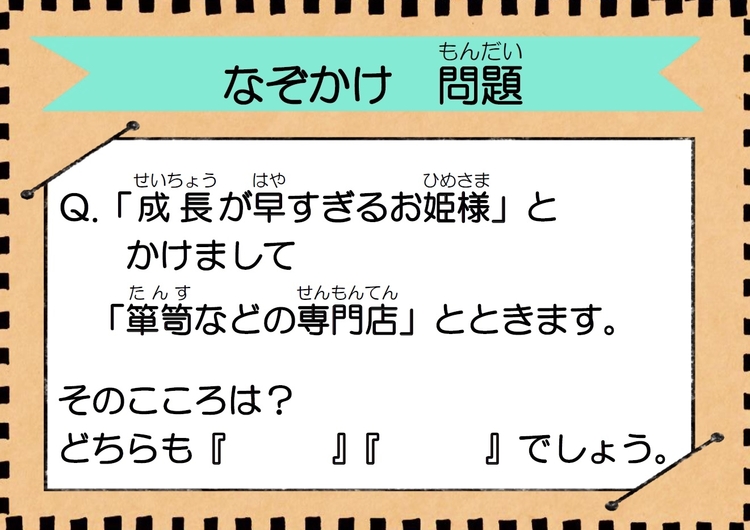

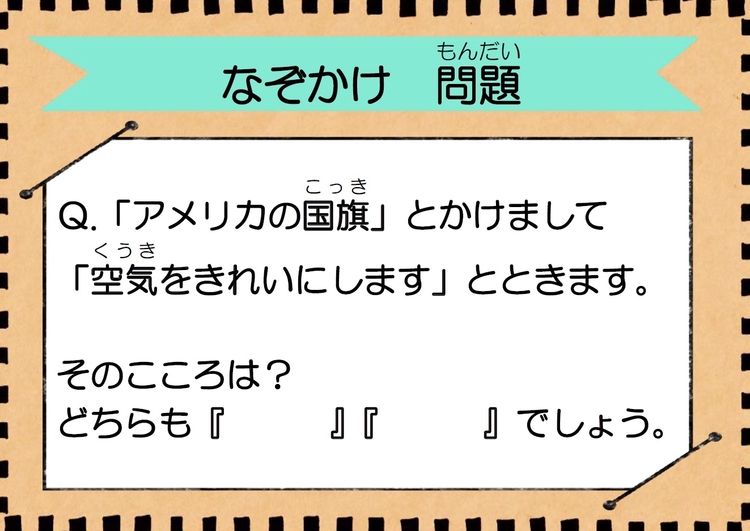

第15問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第14問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第13問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第12問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第11問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第10問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第9問

答えは こちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第8問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第7問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第6問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第5問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第4問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第3問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第2問

答えはこちら

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第1問

答えは こちら

ブログ2020/08/01

『偏愛的インスタントラーメン図鑑』『「濃い」おじさん図鑑』『世界の砂図鑑』・・・。

これ、全部実際にある図鑑のタイトルなんです。

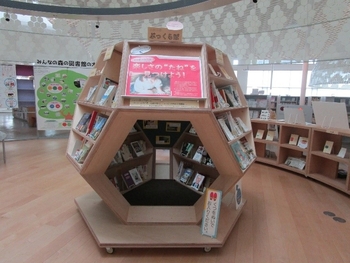

現在、中央図書館の展示グローブでは、ユニークな図鑑を集めた展示を展開中。 その名も「あつまれ!図鑑の森」。

図書館に所蔵している40種以上のおもしろい図鑑を紹介しています。

子どもの時は動物図鑑や植物図鑑に夢中になったけれど、大人になってからは図鑑なんて縁がなかったな、という人もきっと心惹かれてときめいてしまう1冊に出会えるはず。

さあ、図鑑の森へ一緒に出掛けませんか?

「ときめきの沼」や「お菓子の木陰」「人間観察の丘」など種類別に楽しいしかけがたくさんで、遊び心たっぷりの楽しい展示にご注目ください!

展示している本はこちらからリストをご覧いただけます。

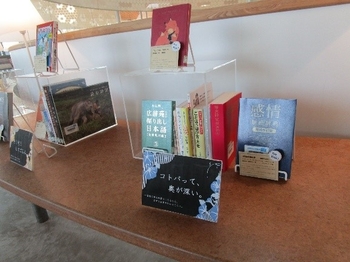

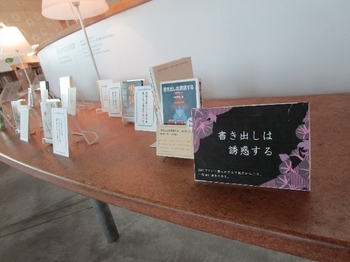

ブログ2020/08/07

今年もこの季節がやってきました。

岐阜市立図書館では、現在『ぼくのわたしのショートショート発表会』の作品を絶賛募集中です。

エントランスでは、関連本の展示も行っています。

今まですでに何度も作品を書いてきた人にも、まったくはじめてで何から手を付けていいかわからない!という人にも、

創作のヒントになればと願って本を選びました。 小説の書き方の本や言葉の使い方の本をじっくり読んでみるのもいいし、写真集をパラパラめくっているだけでも、なにかおもしろいことが思いつくかもしれません。

2000字という限られた文字数で創る物語だからこそ、1行目にはこだわりたい!

そんなあなたのためにちょっと変わった『書き出し』の本ばかりを集めたコーナーもあります。

作品応募の締め切りは8月26日。

今からでも間に合う!まだ見ぬたくさんの書き手たちの挑戦を待っています。自由に創作を楽しんでみてください。

ブログ2020/08/08

ブログ2020/08/28

中央図書館と分館は6月中旬より、図書室は7月より書架整理、資料修理などのボランティア活動を再開しました。

新型コロナウィルスの感染予防対策を行い、活動時間も1時間までと制限はありますが、日々数名のボランティアが活動しています。

「久しぶりに外に出て気分転換になったわ」「1時間はあっという間で、もう少し活動したいくらい」「しばらくぶりで本の修理手順を忘れているわ」と笑顔で口々に話してくださり、

私たち担当職員もうれしい限りです。

また、7月には新しくボランティア活動を始められる方と基礎研修を行いました。毎年グループで行っていますが、今年は個別に行いました。

長らくお待たせしましたが、やっとボランティアデビューしていただけました。新たな力を期待しています。

ブログ2020/09/08

ブログ2020/09/11

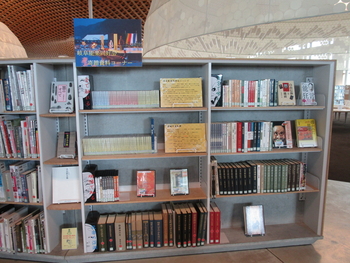

このたび、岐阜市の能楽文化の振興・発展のために活動を続けてきた岐阜能楽同好会より、能楽の普及と、将来にわたる岐阜市での能楽文化の継承と発展を願い、100万円相当の能楽に関する図書・視聴覚資料を寄贈いただきました。 8月28日(金)には、寄贈いただいた資料を集めた中央図書館の特設コーナーのお披露目と、柴橋正直市長から岐阜能楽同好会へ感謝状の贈呈を行いました。

昭和40~50年代にかけて、市内で謡曲(ようきょく)・狂言・鼓(つづみ)などを習う人々が、それぞれ勉強会をつくり活動をしていましたが、それら14の会が集まって結成されたのが岐阜能楽同好会です。これまで謡曲大会を開催するほか、同好会の尽力もあって旧中央青少年会館3階多目的ホールに移動式の能舞台が併設されました。

特設コーナーには本やCD、DVDなど多様な資料が揃っており、初めて能楽に触れる方から、実際に能楽に携わっている方まで、能楽を堪能いただける内容となっています。

「高尚」「難解」なイメージを持たれがちな能楽ですが、謡曲の「高砂」や「鶴亀」などは、お祝いの席でも謡われるなど、意外と身近にあるものです。 今年は長良川薪能が中止になり、直接能楽に触れる機会が減ってしまいましたが、利用者の皆さまには、ぜひこれらの資料を利用して、岐阜市が誇る伝統文化でもある能楽に触れていただければ幸いです。

ブログ2020/09/20

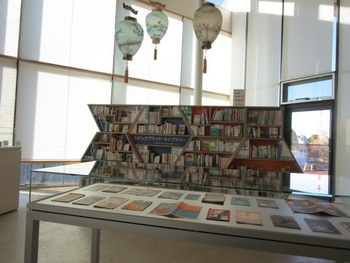

みんなの森 ぎふメディアコスモス1階で、みんなで本を持ち寄ってつくる、まちの小さな図書館「まちライブラリー」が始動します。

本を読んでいて、感情が揺さぶられ、誰かにこの本について語りたい!誰かと共有したい!と思ったことはありませんか?

図書館には司書が選んだ本が並んでいるけれど、『まちライブラリー』はみんなで持ち寄った本が並ぶ図書館。だから、あなたの本にあなたの言葉を添えて、置くことができます。

伊東豊雄さんデザインの世界に一つだけの本棚、『ぶっくらぼ』。この本棚に置く本を現在、絶賛募集中です。

「ぜひ他の人にも読んでほしい!」と思うあなたの本をお持ちください。

<参加方法>

2階 中央図書館カウンターまでお越しください。

受付時間:9:00~19:30

①中央図書館で「まちライブラリーセット」を受け取る

②自宅でメッセージを書いて本に貼り付ける

③本を中央図書館に持参する

ブログ2020/10/08

ブログ2020/10/08

こんにちは。「ぼくわた」担当者です。さて、今年の「ぼくわた」はコロナ禍の中での開催となります。

だいたい5~6月くらいから作品募集をしておりますので、それまでにイベント開催の可否を判断しなければなりません。緊急事態宣言がどうのと言われていたまさにその頃、市の他のイベントが次々と中止される中、「ぼくわた」の実施が決断されました。

どれだけの作品が集まるのか不安と焦燥と幻覚にとらわれるなか、137もの作品が図書館に届きました。増減を繰り返しながらもダウ平均のように上がり続け、過去最高を更新です。

「オカンが言うにはな、その図書館では毎年朝井リョウさんが中高生の小説を読んで対談するらしいんや」

「それやったらメディコスやないか」

というような会話が間違いなくどこかでされている程度には、市内の中高生には「ぼくわた」が浸透しているようです。本当にありがたいことです。

この中からイベントに参加する8作品を選考しなくてはなりません。皆さんが書いてくれた大切な137作品、1か月ほど前に朝井リョウさんに送り、発表作品を選考していただきました。

いつもは私が東京に出向いて直接お話しするのですが、今回はオンラインミーティングのZoomを利用です。東京に行って朝井さんや編集者さんに会いてぇよと枕を濡らしたものですが、オンラインでも意外と話しやすい。画面越しでも朝井さんの知性と人柄の良さが回線に乗って届いてきます。みなさんの作品の話をしている時間はとても楽しい時間で、それでいて朝井さんが応募作品に対して真摯に向き合ってくださっている様子がすごく伝わりました。

今回も色々なテイストの作品が集まりました。世相を反映してかダークな作品も多かったのですが、一方で底抜けに明るい作品もありました。高校生が書いたとは思えない小学生男子のリビドーを描いた作品だとか、青春時代の劣等感を描いた作品、車に飲酒をさせるというどうしてこんな話を思いついたのかなと思うような作品など、楽しく読ませていただきました。そんな中から選ばれた8作品がこちら。

あめ女

言い伝えの日

俺の就活記

カイコ

海中からながめる

赤面デコラティエ

地底恐慌

昼食論争 (五十音順)

さて、みなさんはどの作品が気になりますか。気になる方、ぜひイベントにご参加ください。

今回はイベント開催用のZoomで配信しますので、回線さえつながればどこでも観覧できます。北海道から沖縄まで、遠方の方でもお気軽にどうぞ!逆に朝井リョウさんや中高生が身近に感じられるかもしれません。

Withコロナの新しい時代の中での「ぼくわた」。中高生たちの若い感性に新時代を感じましょう!

ブログ2020/10/20

2020年10月4日(日)に「本de子育てカフェ~中高生編~」を開催しました。

「本de子育てカフェ」は子育てに奮闘中のみなさんのための、図書館講座のシリーズです。

今回は「10代へ贈るファンタジーの処方箋~中高生時代に大切にしたいこと~」と題し、講師に児童文学作家の富安陽子先生をお招きしました。

富安先生は、「やまんば山のモッコたち」でデビュー以来、「小さなスズナ姫」や「シノダ!」のシリーズなど、たくさんの物語を世に送り出されてきた児童文学作家です。その活躍の場は幅広く、絵本から中高生向け小説、さらには一般向けのエッセイなど、幼い子から大人まで多くの読者が富安先生の作品を楽しんでいます。

今回のイベントはコロナ禍の厳しい状況の中ということもあり一時は開催も危ぶまれましたが、スタッフの工夫と努力、そしてなにより富安先生の熱意によって無事開催することができました。

どこか優しいその作品世界の雰囲気そのままの穏やかな語り口で話される様子を、参加者は熱心に聞き入っており、時折くすりと笑ったり、思いがけずどよめく声が漏れたりする様子が見られました。途中で、スライドを使用した絵本の読み聞かせもしていただき、夢を15分割して作られた絵本の話など、絵本作りの裏話も聞くことができました。また、作家の収入いわゆる印税にも触れられるなど、盛りだくさんの講演でした。

特に印象的であったのが、人を楽しませるホラを好んだお父さんやおばあちゃんたち家族との思い出を中心に語られた、子供のころのちょっと不思議で心躍るエピソードです。温かなユーモアがたっぷりの内容はまるで一つの物語のようで、富安先生を構成する大切な一部分なのだと感じました。

富安先生のファンにとってはもちろん、児童文学作家について知りたい中高生にとっても、大変興味深い内容だったのではないでしょうか。

ブログ2020/11/02

今回は10名の方が参加してくださいました。

コロナ禍でなかなか集まることができず、ついに、ようやく、やっとです!

茶話会なのにお茶をお出しできなかったのは残念ですが...。

雑談しにくい距離感でしたが、CDジャケットをはさみで切ったり意見交換をしたりして、有意義な時間を過ごせたと思います。

今度はお茶を飲みながらわいわいお喋りできますように!

今は滞在時間や利用できるサービスを制限しているので、皆さんどのようにボランティアに参加できるのかと気にされていました。

活動再開できた方から 「今は1時間しかできないから手が慣れてきたと思ったらもう1時間、あっという間!」という声がある一方で、「おはなし会は対面でやるのが醍醐味だから」と活動するのを心待ちにしている方も...。

今年度は月に1回活動とか細かいことは言いませんので、気負わずいらしてください。

最後に...図書館が心地よい空間を維持できるのはボランティアの皆さんの活動のおかげです。

これからも活動や交流会への参加お待ちしています!!

ブログ2020/11/04

【会場】みんなのホール 【参加人数】会場:78人/Zoom:41人

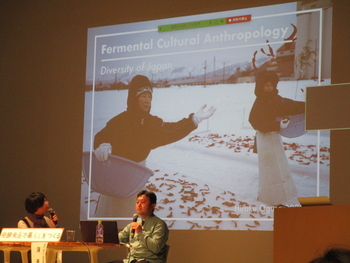

10月25日(日)、発酵デザイナーの小倉ヒラクさんを招いてシビックプライド・トークイベント「発酵食品で暮らしをつくる」を開催しました。

ゲストの小倉ヒラクさんは「発酵」という切り口から全国各地の、その土地ならではの風景を掘り起してこられました。発酵とは、土地の文化や歴史そのもののアイデンティティだとヒラクさんはいいます。例えば、塩漬けの唐辛子を雪の上にさらして麹などと混ぜて発酵させた「かんずり」は大寒の日に「寒ざらし」にすることで甘みを引き出す独特の製法で作られています。雪の上に赤い花が咲いたような幻想的な風景はこの地方の冬の風物詩になっているそうです。このように、1000年以上の歴史の中で「発酵」はその土地だけの風景や文化、味覚と強く結びついてきました。

豆腐の味噌汁に納豆に白米。特別じゃない、高価なものでもない、昔ながらの普通の食卓です。でも不思議と毎日食べても飽きません。それは、菌のバリエーションが非常に豊かで味に深みが出るからだとヒラクさんはおっしゃいます。また、雷が田畑に落ちることによって発酵が進み、稲がよりよく育ちおいしい米がとれるという説があるのだそうです。そして、昔から人間は作物がよく育ったことへの感謝をこめて神棚に発酵のたまものであるお酒をそなえてきました。自然を超えた存在とのコミュニケーションとして『発酵』があったのだと大変驚かされる、興味深いお話しでした。

岐阜の発酵の風景についても存分に語ってくださいました。鮎のなれ鮨は古くから長良川とともに生きる人が培ってきた、徳川家にも献上されてきた岐阜の食のシンボルの一つです。発酵はかつて人がどのように生きたかの歴史であり、目に見えない菌たちの働きによって衰退していた土地や分断されたコミュニティがよみがえることもあるのだという言葉が印象的。その土地土地の菌のささやきに耳をすませ、ローカルな発酵を掘り起こす旅をされてきたヒラクさんだからこそ話せる奥深い発酵の世界にお客さんも魅了されていました。

『発酵食品』は健康ブームで語られる1ジャンルにとどまらない、ローカルアイデンティティの象徴です。今回のイベントはこの岐阜という地で主体的に暮らしを作っていくための『シビックプライド』について考える時間となりました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

ブログ2020/11/08

ブログ2020/11/13

まちなかにある公共空間や空き地の使い方を考え、自分たちの手でまちを楽しくしていくプロジェクト、『OPEN SPACE LABO』が10月2日から11月1日まで岐阜市金公園にて開催されました。期間中は金公園の北エリアに人工芝のある広場とハンモック、テーブルやベンチが出現。キッチンカーやマルシェなど様々なイベントが行われました。

図書館もこのイベントに様々な形で参加をしていました。期間中は公園に小さなライブラリーを設置して司書が選書した絵本などが51冊並び、18日には出張まちライブラリーが出店。子ども司書たちがイベントの取材をしました。

その中でも、10月29日(木)に開催した「ミニミニ絵本コーナー」はお天気が良く、キッチンカーや出店が来ていて、たくさんの方でにぎわっていました。そんな中、図書館のキャラクター、わんこカート「きらら」を連れお邪魔すると、小さなお子さんがきららに挨拶に来てくれたり、優しく頭をなでてくれたり、記念撮影をしてくれたり...。また、きららと一緒に絵本コーナーが始まるまで待っていてくれた子もいたりと、大人気でした。きららもとても喜んでいたと思います。

そして、いよいよ絵本コーナーが始まる時間になると、たくさんの親子が集まって来てくれました。当日は少し冷たい風が吹いていて寒かったのですが、大型絵本『だるまさんが』や『ぴょーん』を読むと、親子で一緒に体を動かして楽しんでくれました。お子さんの楽しそうな笑い声、お母さん方の楽しそうな笑顔にとても心が温まりました。

小さなお子さんにおすすめの絵本の紹介や親子で楽しめる読み方のアドバイスもさせていただきました。ぜひお家でも、親子で読み聞かせを楽しんでいただけると嬉しいです。

ご参加いただいた方々、ありがとうございました。

ブログ2020/11/23

11月8日(日)、「桐島、部活やめるってよ」や「スター」の作者として著名な岐阜県出身の直木賞作家、朝井リョウさんをお招きして『目指せ直木賞作家!ぼくのわたしのショートショート発表会』をみんなの森ぎふメディアコスモスみんなのホールにて開催しました。6回目となる今年は過去最多の137作品が集まりました。たくさんの応募作品から事前に朝井リョウさん自ら選ばれた8作品を、作者の中高生自身の朗読で発表し、朝井さんから1人ずつコメントをいただきました。今年の発表者は半数が公募サイトなどからこのイベントを知った岐阜県外からの参加者で、このイベントが全国で知られる大会に育ちつつあることを実感しました。

生徒たちの朗読が始まると、会場の雰囲気がパッと変わります。朗読を聴きながら思わず息をのんでしまったり、意外な展開に「えっ」と声を上げそうになったり。今年は例年にも増してそれぞれの物語の世界にぐいぐい引き込まれるドラマチックな朗読が多かったように感じました。 朝井さんは発表者の朗読が終わると作品1つ1つに丁寧に、ユーモアを交えてコメントし、時には作品を「これは解説なし突き放し系の作品だね」など独自の分類で表現していきます。発表前は舞台袖で「ふう・・・」と硬い表情で深呼吸していた中高生たちも、舞台上での大仕事を終えた後は「古き良き日本の風景のような作品だなあ」とか、「セリフ1行のネタばらしがあざやか!」などの朝井さんの言葉に、嬉しそうにはにかんだり、緊張のほどけた柔らかな笑顔で作品に対する思いを語ったりしてくれました。

今回はコロナ禍での開催ということで、オンラインミーティングアプリのZoomを使っての観覧のみでしたが、発表者の中高生にオンラインで全国からたくさんの方がエールを送ってくださいました。アプリのQ&A機能を使って会場と観覧者との間で双方向のやりとりができたので、朗読が終わると「朗読でより魅力的になる作品ですね!」「学生時代を思い出すさわやかな作品!」とリアルタイムで観覧者からの感想コメントが入り、それを受けてさらに朝井さんがコメントを返すなどオンラインならではのおもしろさがあったのではないでしょうか。また、観覧者の半数は岐阜県外からご覧いただいたということで、多くの人にこのイベントを知っていただけたことをうれしく思いました。

イベントの最後には「文章を書くことで得られるパワーというものがあると思う。コロナをはじめとする社会の状況に気分がふさぐこともあるけれど、書くことは必ず自分を支えてくれる」と、朝井さん。発表者だけでなく作品を送ってくれた中高生すべてへの心強いエールになったと思います。「書くことをこれからも一緒に続けていけたらいいな」、と未来の書き手に同じ土俵で向き合ってくださる言葉に温かい気持ちになりました。吉成信夫・ぎふメディアコスモス総合プロデューサーも「言葉は君たちがこれから生きていくための武器になる」という第1回のショートショート発表会での朝井さんの言葉を改めて紹介し、作品を体で表現する醍醐味を感じてほしいと語りました。

イベント後の朝井さんと発表者の中高生との交流会では、ざっくばらんに言葉が交わされます。中高生のとき読んで印象に残っている作品は?という質問に答える朝井さん。昔、作家の村山由佳さんにいわれた「校長先生の話のように『聞いてほしい話』というのはつまらないもの。こんなこと人に知られちゃいけない、言っちゃいけないという話こそ書かなくちゃ」という言葉を紹介してくださり、未来の書き手たちも興味深そうに聞きいり、うなずいていました。 サイン本を手渡してもらう際にうれしさのあまり涙を流す生徒の姿もありました。朝井さんに会いたくて初めて小説を書いたという子から、過去作品を読み、傾向と対策を練って何作品も書いた子まで、それぞれのバックグラウンドはさまざま。それぞれが想いをもってこの日に臨んでいたのだなあと感慨深かったです。

例年と違うことがたくさんあった今年のイベントでしたが、和やかな雰囲気の中終えることができました。

発表者の皆さん、また、全国から彼らの勇姿を見守ってくださった観覧者の皆様、ありがとうございました!

ブログ2020/12/04

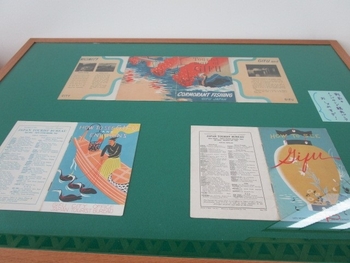

今年7月にオープンした「シビックプライド ライブラリー」は、岐阜の地で楽しく豊かに暮らしていくためのヒントとなる本を集めた特集本棚です。このスペースでは、講演や情報展示、ディスプレイ演出を行うなど、シビックプライドにフォーカスした知的空間への整備を進めています。 12月1日から、シビックプライドライブラリーで企画展示「納涼の都 岐阜」を実施しています。

\

\

岐阜に住む人の暮らしは、いつも川の流れとともにありました。古くから岐阜市の中心部を流れる長良川流域では、観光客が旅館・ホテルから川の流れを眺めながら日々の疲れを癒したり、鵜飼を楽しんだり、住民が川遊びをする光景があります。また、岐阜提灯や水うちわは日本人の『納涼スタイル』に大きな影響を与えました。

今回の展示では、主に明治から昭和初期の鵜飼、旅館やホテル、川辺の風景が描かれた古い絵葉書や古地図、ポスターなどを多数、ご覧いただけます。 岐阜市在住の交田紳二氏のコレクションで、当時は世間に溢れていたけれども今は手に入らない品々が、当時の人々が川とともに在る生活を楽しんできた様子を伝えてくれます。それらの品は懐かしさを覚える一方で、現代でも斬新さを感じさせる色使いやレイアウトに目を奪われます。 展示グローブ前に設置されていた川舟型読書スペースも、期間中はシビックプライドライブラリーへ。古くから人々が慣れ親しんだ納涼の風景がぎゅっと詰まった見ごたえのある展示になっています。 岐阜市ならではの文化や歴史、当時の生活に触れることができる貴重な機会として、ぜひお楽しみください。

期 間:令和2年12月1日(火)~令和3年1月25日(月)

※12月29日(火)、12月31日(木)~1月3日(日)は休館日

場 所:岐阜市立中央図書館 シビックプライドライブラリー

【主な展示品】

・古い絵葉書(主に明治から昭和初期の鵜飼、旅館・ホテル、川辺の風景の写真等)

・古地図、岐阜市中心部の鳥瞰図、ポスター ・観光パンフレット(戦前のインバウンド観光パンフ、旧長良川ホテルのパンフ等)

・水うちわ、岐阜提灯

・関連図書

※古い絵葉書や古地図等約70点は、交田紳二氏(岐阜市在住)のコレクションです。

※展示はNPO法人ORGANへの委託事業「おとなの夜学」の一環として実施。

ブログ2020/12/08

ブログ2020/12/18

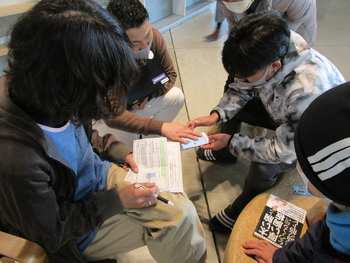

11月29日、12月6日の2日間、第6期子ども司書養成講座を開催しました。

『子ども司書養成講座』とは、子どもたちが図書館で働く人の仕事について学びながら、本を読んで生まれた気持ちや思いを友達や家族に伝えられる、『本と人とを結ぶリーダー』になることを目的としてはじまりました。これまでに100名の子ども司書が誕生し、学校で、家庭で、そして図書館で活動しています。今年はコロナ禍の影響で例年4日間の講座を半分の2日間の日程にぎゅっと凝縮。定員も密にならないために小学4年生から6年生までの10人での実施です。ところが10名の募集枠に対して応募はなんと63名!過去最高の倍率となりました。今年も講師は、東海学院大学教授のアンドリュー・デュアー先生と、図書館長からぎふメディアコスモス総合プロデューサーとなった吉成総合プロデューサー(Pさん)、そして図書館で働く司書さんたちです。

養成講座初日の朝は、まだみんなの顔も緊張して、ピリッとした空気が流れていましたが、「4年生からずっと申し込んでて、6年生でやっと受かった!」という子、「将来は司書になりたいから仕事のことをたくさん知りたい!」という子。それぞれの思いを持ってこの日を迎えてくれていました。

子ども司書養成講座では、「おはなし会での絵本の読み聞かせ」や「POPづくり」、利用者が求める求める情報や資料探しをお手伝いする「レファレンス」など多岐にわたる司書の仕事を、体験やワークショップを通して学んでいきます。子どもたちは楽しみながらも真剣な顔でレファレンスや本の分類など、難しい体験にも取り組みました。

岐阜市の子ども司書には、『自分で考え、自分の言葉で伝える力』を大切にしてほしいと思っています。たくさんの情報があふれる世界で、大切なことを選び取り、考え、たしかめ、自分の言葉にしていく。

岐阜市の子ども司書には、『自分で考え、自分の言葉で伝える力』を大切にしてほしいと思っています。たくさんの情報があふれる世界で、大切なことを選び取り、考え、たしかめ、自分の言葉にしていく。

本と人とを結ぶリーダーになるのに欠かせないこの力をつけるために、養成講座ではブックトーク、POPづくりなど、自分の考えを人に伝えるってどういうことなのか、いろんな方法で体験していきます。

6期生のみんなは発表のとき自分から「やりたい!」と手を挙げる子が多かったのが印象的でした。おすすめ本を自分の言葉で紹介するブックトークや、いろいろな読み方があることを知るための「共読」のワークショップでは特に、みんな体中からコトバがあふれ出るような体験ができたのではないでしょうか。前のめりで手を挙げるみんなの姿を頼もしく見ていました。

2日間の講座はあっという間に終わり、生まれたばかりの子ども司書たちはそれぞれの暮らしに戻ります。でも、ここからが『始まり』ですね。これから、家庭で、学校で、そして小さな司書のラジオ局で、本と人とをつなぐ子ども司書としての活動が始まるのです。岐阜市の子ども司書に必要な、『自分で考え、伝える力』。そして伝えるときにスパイスになるのは、『ユーモアと創造力』だと語るPさん。これからもやわらかいアタマでたくさんの言葉に触れ、わくわくするような経験をしていってほしいなあと思っています。子ども司書として一歩を踏み出したみんなと、どんなおもしろいことができるのか、今から楽しみにしています。

ブログ2020/12/22

チャンネル登録者が80人を突破した、みんなの森 ぎふメディアコスモス公式You Tubeチャンネル。

みなさん、もう登録しましたか?

実はこのチャンネル、動画の企画・撮影・編集をすべて職員が行っています。

今回は皆さんに、新作動画の制作風景をちょっとだけお見せしますね!

今回のキーとなるイラスト。これも司書さんの手作りです!

この形は?

音声も職員です。

現在鋭意編集中!

いかがでしたか?

今回紹介した動画は、図書館でつながるものがたり『そうだ、図書館へ行こう。』

として、近日中に公式YouTubeチャンネルにアップ予定です。

お楽しみに!

みんなの森 ぎふメディアコスモス公式You Tubeチャンネルでは、メディコスの魅力を伝える

様々な動画を公開中です。

気になる方は、こちらからどうぞご視聴ください。

→みんなの森 ぎふメディアコスモス公式You Tubeチャンネル

ブログ2021/01/08

ブログ2021/02/01

子育て中の保護者のための講座シリーズ「本de子育てカフェ~児童編~」を、1月23日(土)に開催しました。

今回の講師は絵本作家・イラストレーターの高畠純先生。高畠先生は昨年のイベントにもご協力いただいており、オリジナルマグカップのデザインもしてくださいました。

昨年7月18日からオリジナルブックマーク(しおり)を販売中です。二種類のかわいい絵柄のしおりは読書のお供にぴったりですよ~!

第一部は、みんなの森ぎふメディアコスモス総合プロデューサーとの対談。Pさん、純さんとお互いを呼び合う姿に和やかな雰囲気で始まりました。講演開始前に参加者の皆様からいただいた質問には、身近な相談から深刻な悩みまで沢山の「もやもや」が集まり、「もやもやは日常になっていて誰にでもあることだ」とお話ししてくださいました。「完璧ではなくやりきれない思いがあるからこそ、次に進むことができる」という言葉に、参加している皆さんはほっとした表情になっていました。

また「読書感想文を書くために本を読むと、かまえちゃって楽しく読めないよね」と先生がおっしゃったときには子ども達が深く頷き、自由に読書をしていいんだと作家自身から言っていただけることにとてもうれしそうでした。

第二部はワークショップ。高畠先生の著作を紹介してくださりながらの読み聞かせです。

「うし」という内田麟太郎さんの詩の絵本では、文字と動物の目を同じ位置にする工夫や文字をわざと切れさせることの効果など、他では聞けないであろう遊び心溢れるお話が聞けて、皆さん目をキラキラさせて聞いていました。「なぞなぞはじまるよ」の絵本では積極的に声を出し、一喜一憂する子どもたちに、先生も「あってるかな?」「その答えも正解だよね!」と優しく反応されていました。

最後はお待ちかねのらくがきの時間。誰でも簡単に描くことができる花や犬、大人でもちょっと難しいキリンや自転車など10種類の描き方をとてもわかりやすく教えていただきました。ネコとライオンに違いを出せずに悩む子どもたちに先生からアドバイスが!鼻筋を入れた途端、一気に野獣感が出てライオンに変化したことに会場が盛り上がりました。暗記するのではなく、動物の特徴を調べて描くことが大事だそうです。

司書Kはタツノオトシゴがお題に出てきた瞬間ペンを置きました。しっぽの先がくるっと丸まっていることは分かるのですが...ぐぬぬ。実際の写真と比べると描いていたものと全然違うことにびっくり。あまり興味がないものは自分が想像している以上に分かっていないのかもしれませんね。

ブログ2021/02/08

ブログ2021/02/26

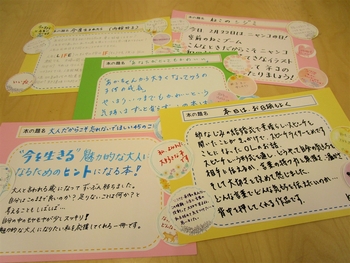

2月22日(月)、今年度のボランティア活動を振り返る報告会が行われました。

活動の様子や、司書からのコメント、事前に募集してあったメッセージカードの一部紹介など...

内容をぎゅっとまとめて話しました。(それでも長かったかな...?笑)

皆さん自分が担当している活動について、興味津々のようでした。

コロナの影響で活動できなかったボランティアさんもいたので、来年度の活動がもっと充実できるよう考えていきますね!

交流会では、皆さんの「推し本」を紹介しました☆

それぞれが持ってきた本の紹介を紙に書いた後、他の人が書いた本の紹介文に感想を書いた紙を貼りました。(↓こんな感じです)

次は発表タイムです♪

一人ずつ前で本の紹介をする時に、推し本の紹介だけでなく貼られた質問や感想も読み上げてもらいました。「この話は映画よりも原作の方が面白い!」「大人になってから絵本を読んでも勉強になることがあるんですね~」などなど...

密になっておしゃべりできなくても楽しめるよう試行錯誤しましたがいかがでしたか??終了後に書いてもらったアンケートでは意外と高評価...?(´▽`)ホッ

参加されたボランティアの皆さん、本当にありがとうございました!!\(^^*)

※一般の方は協働のへやにはお入りいただけませんのでご了承ください。

ブログ2021/03/02

2月27日、検温や手指消毒、マスクなどの新型コロナウイルス拡大防止に努めながら、約2年ぶりに人権イベントを開催しました。

『SNSの向こうには誰がいる?』をテーマに、情報モラル教育研究所の代表、上水流信秀(かみずるのぶひで)さんを迎えし、『今』のネット社会、特にSNSについて、様々な危険、付き合い方のお話をしていただきました。

突然ですが、【タヒね】これは若者言葉で何と読むと思いますか?

たひね? 実は...タヒの上に横棒を一本足すと...。【死ね】になるのです。また、ラインにおいて「ごめんなさい、もうしません」と謝っていても【足りない】【で、どうするの?】という言葉を投げかけ精神的に追い詰めていく、といういじめが横行しているそうです。ただの仲間外れや身体的な暴力ではなく、相手の顔が見えないSNSを使った特徴的ないじめの事例です。小学生でも3割、中学生は8割、高校生はほぼ全員が使っているというSNS。「ネットいじめはもう特別なものではなくなっているという事実を私は見てきました」と上水流さんは語ります。

ネットいじめは見えにくい、わかりづらい、解決に時間がかかるということを聞き、確かに学校だけじゃわからないよなと思いました。だからこそ、SNSの使い始めの時期に家庭で大人と一緒にやってみて危険を伝えていくことも重要だなと感じました。

スマートフォンが出て10年近くになります。さまざまなアプリ(SNS)が世に出ています。SNSのいいところも悪いところも【つながれる】ということ。上水流さんは写真、個人情報をばらまくキケン、チャットやゲームで知らない人とつながるキケン、依存や引きこもりで外とつながらなくなるキケンを指摘してきました。SNSの向こうは善人なのかそうではないのか、判断がとても難しく、動画一つ、写真一枚からでも、背景の看板や壁の模様、持っていたカバンの紋章などから、あらゆる手を使って住所や個人情報を調べ、児童を事件に巻き込んでいく危険があるのです。 そうならないためにも、大人である私たちは子どもと一緒にSNSはどのようなものなのか知ったり、ルールを共有したり、子どもが一人で抱え込まずに話し合える環境が大切なんだなとお話を聞いて改めて思いました。

参加された方は40代以上が占めていましたが、わかりやすい言葉に置き換えてお話ししてくださり、とても楽しく聞けました。来年、コロナが今よりも収まっていたらもっと大勢の方に参加していただきたいなあと思います。

3月末までSNSの展示は続きますので、ぜひ、展示グローブをご覧くださいね。

ブログ2021/03/08

ブログ2021/03/09

令和3年3月1日(月)より、岐阜市立図書館で電子書籍の提供をはじめました。

岐阜市内に在住、在勤、在学で岐阜市立図書館の利用登録をしていれば、パソコンやスマートフォンから誰でも無料で電子書籍を借りて読むことができます。(端末で電子書籍を読むときにかかる通信料については自己負担となります。)

1日には開館に先立って利用者の方に電子図書館の利用方法を覚えてもらうため、「岐阜市電子図書館説明会~初めての電子図書館を体験しませんか~」を開催しました。 検索、貸出、返却のやり方など基本的な使い方を、電子書籍を提供する(株)メディアドゥの電子書籍担当と図書館の司書がわかりやすくレクチャー。 たくさんの方が足を止めて端末の操作を体験してくださいました。

使い方はとっても簡単!図書館のホームページにある【岐阜市電子図書館】のバナーをクリックし、利用カードの番号とパスワードでサインインしたら、あとは借りたい本を選ぶだけ。

貸出期間が過ぎると本は自動返却されるため、返却期限を気にする必要もありません。コロナ禍で外出を控えたい人にもおうちにいながら図書館の本を楽しんでいただけます。図書館に行く時間がない!という人も、図書館が遠くて行くのが大変だな、という人も、みなさんぜひお気軽にご利用ください。

ブログ2021/03/22

3月14日、文筆家で詩人の服部みれいさんをお迎えして、シビックプライドトークセッション「岐阜で実現するあたらしい暮らし」を開催しました。服部みれいさんは、育児雑誌の編集を経て2008年にマーマーマガジンを創刊。これからの時代を生きるためのホリスティックな知恵やあたらしい意識について発信を続けてこられました。東京から生まれ故郷の岐阜に移住して今年で6年目。移住のきっかけは今年10年の節目となる東日本大震災だったそうです。「移住を経験して変わったこと、変わらなかったこと、どちらもあります」とみれいさん。

3月14日、文筆家で詩人の服部みれいさんをお迎えして、シビックプライドトークセッション「岐阜で実現するあたらしい暮らし」を開催しました。服部みれいさんは、育児雑誌の編集を経て2008年にマーマーマガジンを創刊。これからの時代を生きるためのホリスティックな知恵やあたらしい意識について発信を続けてこられました。東京から生まれ故郷の岐阜に移住して今年で6年目。移住のきっかけは今年10年の節目となる東日本大震災だったそうです。「移住を経験して変わったこと、変わらなかったこと、どちらもあります」とみれいさん。

まずはうだつの上がる街並みや花神輿、ご近所さんとの「妖精茶会」など美濃のほのぼのとした暮らしをすてきな写真で、また、友人でイラストレーターの平松モモコさんが紙芝居でユーモアたっぷりに田舎での暮らしを紹介しました。

みれいさんが「豊かさってなんでしょう?」と会場に問いかけられると、「大事な人がそばにいること」「自分に余裕があること」「一瞬一瞬を自分に正直に生きること」など、皆さんが一言一言、言葉を選びながらそれぞれの『豊かさ』について語る様子が印象的でした。みれいさんにとっての豊かさは、「健康であること」、「自分らしく居られて嘘がないこと」「奪ったり奪われたりしないこと」「感謝を交換できる関係があること」と語ってくださいました。そしてこれからの暮らしのイメージを『よりハイパーな縄文時代』と独特の言葉で表現。人の顔色をうかがって、人を喜ばせることに注力する都市と、「いらんもんはいらん」と飾らない言葉で正直に言ってしまえる田舎。それらを統合した第三のあり方が求められているという言葉に、参加者の方もうなずいておられました。

そして、「こんな時代になってしまって、これからどうなってしまうんだろうかという不安な気持ちを持っている方もいるかもしれない。でも、300名以上が今このイベントの配信を見ている。これはコロナ禍だからこそと思えば、どんな事柄にもマイナス面ばかりではなくプラスの面もあるんだなって思うんですよね」とみれいさん。今回のイベントは会場で観覧くださった19名に加えて、Zoomでの配信を316名の方が見てくださいました。これだけたくさんの方に見ていただけたイベントは、岐阜市立図書館でも初めてです。できなくなったことばかりに目を向けるのではなく、新しい価値観を見出していかなくてはと改めて実感しました。

イベントの後半は、吉成信夫ぎふメディアコスモス総合プロデューサーが聞き手となって話を深堀りしました。6年前、岐阜に移住した共通点を持つ二人が、震災を経て、岐阜に暮らしの拠点を移して思うことを語り合いました。パンでも野菜でも、今までお店で買っていたものを自分で作ってみる経験は、まさに『豊かさ』のひとつです。「自分の手で生み出すこと、作り出すことが自己肯定感を上げることにつながる、そうやって一つ一つ取り戻していく感覚なんだよね」という言葉が印象的でした。

シビックプライドというと少し固くて、難しい気もするけれど、まずは何でもやってみて、いろいろな人の中でそれぞれのやり方で、『豊かさ』を見つけていけばよいのだなと感じます。春らしい、花神輿色のワンピースを身にまとったみれいさんは、軽やかで鮮やかで、チャーミング。明るい笑顔で語られる「生き生きとした暮らし」はとても素敵で、都会、田舎にかかわらず、また移住するかしないかにかかわらず、何かが始まる予感に満ちたこの春の季節にぴったりのおはなしでした。

ブログ2021/03/30

3月17日(水)、みんなのホールにて「子どもと本と遊ぶ日 さんしろう絵本ライブ」を開催しました。今回は3歳までのお子さんを対象にした親子で楽しめるイベントとして、岐阜市内にある絵本の店「おおきな木」の店長、杉山三四郎さんがギターで絵本の弾き語りを行います。

受付では、さんしろうさんそっくりのイラストで作ったパネルがお出迎え。パネルと並んで記念撮影をする姿も見られました。

ステージにさんしろうさんが登場すると、はじめにグ~、パーッ!と簡単な手遊び。子どもの心をつかむと、大きなスクリーンに絵本を映しながらさんしろうさんがギターを弾いて歌います。「おっとっと」、「いちにちのりもの」、「おかあさんのパンツ」、「おっぱい」など全部で8冊(曲)を披露。

絵本を一人で読むのも楽しいけれど、歌って踊って、みんな一緒に楽しめるのが絵本ライブのいいところ。みんなそれぞれのペースで音楽に合わせて手をたたいたり、さんしろうさんと掛け合いをしたりしながら、あっという間に楽しい時間が過ぎてしまいました。

今回ライブの演目となった絵本は岐阜市立図書館でも所蔵しています。そのまま読んでも面白い本なので、ぜひ読んでみてくださいね!

コロナ禍でなかなか小さなお子さん向けのイベントが開催されない中、今回のようにみんなで絵本を楽しむ場を作れたことをうれしく思います。来年度も楽しいイベントを作り出せる図書館でありたいです。ご来場のみなさん、ありがとうございました!

《演目》

1. 絵本弾き語り『もりもりくまさん』長野ヒデ子/作 スズキコージ/絵 鈴木出版

2. 『おっとっと』木坂 涼/文 高畠 純/絵 講談社

3. 『うし』内田麟太郎/詩 高畠 純/絵 アリス館

4. 『おっぱい』みやにしたつや/作・絵 すずき出版

5. 『おかあさんのパンツ』山岡ひかる/作 絵本館

6. 『ぱんだんす』やまぐちりりこ/ぶん すがわら けいこ/え アリス館

7. 『いちにちのりもの』ふくべあきひろ/作 川嶋 ななえ/えPHP研究所

8. 『ぶきゃぶきゃぶー』内田麟太郎/文 竹内 通雅/絵 絵本館