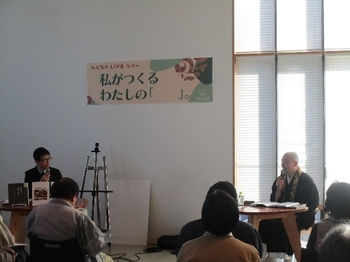

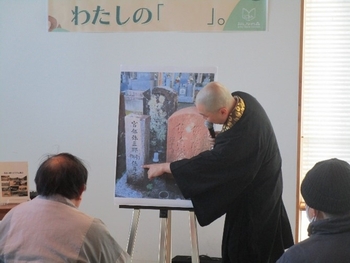

11月3日(日・祝)に開催した、「めざせ直木賞作家!ぼくのわたしのショートショート発表会」で8人の中高生が朗読した作品への、朝井リョウさん、中村航さんのコメントをご紹介します。お2人とのトークで、執筆の裏側や作品で意図していたところを聞くとますます作品が面白く感じました。

①永遠の二千秒

「1行目がすごくいい!で、3行目でガツンと来るよね。」と最初から熱のこもる中村さん。朝井さんいわく、「理系の香りがする」この作品、ショートショート作品としてのレベルが高く、今回トップバッターを預けたくなったそう。外から見たらたった2分間だけど、無限の世界。中村さんが選考の時から気になっていたタイトルの「2000秒」は1作品2000文字というショートショート発表会の作品規定になぞらえて付けられました。緻密に計算された作品には全体を通して説得力と恐怖のリアリティがあり、トークで明かされていく作品の秘密に鳥肌が立ちました。

②小春日和

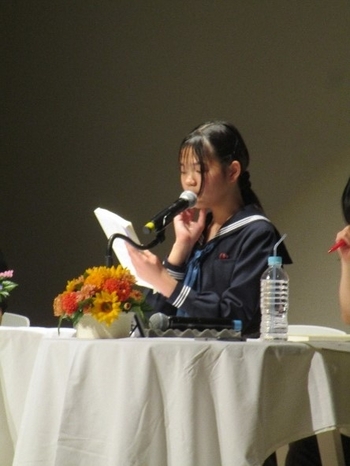

まず「朗読激ウマ!」と朗読が終わるなり朝井さんが感嘆。読み進めるにつれ2段階の"びっくり"が待っているこの作品、「もう完全にびっくりして...えぇっっ!って...」と中村さんは読者としてこの作品の仕掛けに思わず声をあげられました。朗読の雰囲気もあいまって作品の世界観にグイグイ引き込まれました。「自分と離れたタイプの人をここまで解像度高く表現できるのは本当に才能」と朝井さんにほめられ、はにかむ姿が印象的でした。

③ミュージックミラー

この物語の結末は、読者の想像に委ねられています。書かれていない行間や結末の余韻に、なんともいやなことが起こりそうな予感があって胸がざわざわ。「応募作品にはホラーもたくさんあったけれど、こういうのは他になかった、嫌な予感を置いて終わるこの塩梅が好き」、と朝井さん。中村さんは行間あから読み取れる鏡と自意識の関係について考察を展開。作者が意図する以上の読み取りをしてもらえる、というのはいい作品だという証拠だと朝井さんも語られました。

④熊の彼氏

「「熊の彼氏」って、なんかいいよね、かわいいよね」、と中村さん。素朴な中にも可愛げがあり、ありえない話なのに読んでいるうちにこの世界のどこかにいるかもしれない、この物語のカップルを応援したい気持ちになってくるから不思議です。言葉の組み合わせが巧みで、朝井さんも中村さんも感心していました。送ってくれた3作品のどれもレベルが高く、彼の作品を選ぶかどうか、ではなく、3つのうちどの作品を選ぶか、でずいぶん悩んだそうです。

王道ショートショート作品で、レベルが高かったものが選ばれた前半4作に比べ、後半はバラエティ豊かでユニークな作品がつづきます。

⑤オオタニ

「1行目から、もうおもしろい。君、何を言っているんだい?という感じ。」と中村さん。2回、3回と読むごとにどんどん面白さが増し、読み終わるころには「オオタニ」という言葉が面白く感じるようになってしまっている。主人公がバカすぎてかわいい!と絶賛。実はこの作者の作品が選ばれるのは、今回で3回目。朝井さんも「言葉のセレクトのセンスが年々上がっているし、青春感の絶妙なバランスが素晴らしい、今年も彼を選んでしまった」と言っていました。

⑥りなちゃんの福祉作文

インタビュー形式で物語がすすんでいく作品。「インタビュアーの視点を使うことで変に明るく乗り切れる感じ、高いテンションでガンガン流していく感じがとてもいい」、と二人とも声を揃えました。作者の、振り切ったインタビュアーになりきった朗読もあいまっておもしろさに圧倒されました。自分でも制御不能になっちゃって、こんなこと書いていいのかなと思いながら書いた、と作者は言います。それに対して朝井さんが「こんなこと書いていいのかな」が書けるのが小説のいいところ。何でも書いていいのが小説なんです。と優しく返していたのが印象的でした。

⑦ある断熱材と話した日

このショートショート発表会の仕事の大きな喜びの一つに、「今まで読んだことのない文体に出会えること」だと朝井さん。この作品も、転生がテーマの作品があふれかえる昨今、「断熱材と入れ替わる」なんて「どういうこと!?なんで!?」とテンションがあがったそうです。こんにゃくやふとんや、断熱材...四角くてちょっとふわふわしたものが好きだというこの作品の作者。ほのぼのと終始笑顔でトークする3人の姿に会場もあたたかい空気感に包まれていました。

⑧イマジナリー公園散歩日記

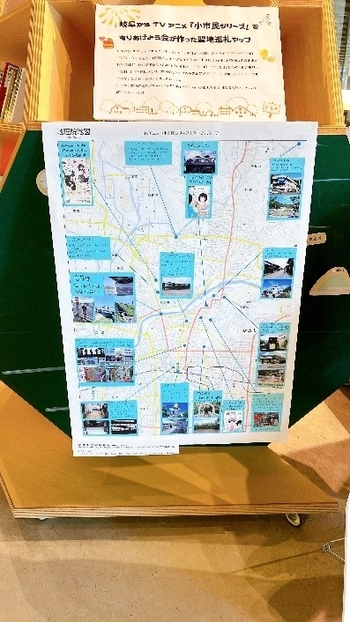

詳細な情景描写に、「この人だけが持っている"執着"のようなものが輝いている」と朝井さん。中村さんも「公園の描写だけで2000字は普通は書けないし、苦も無くかけている感じが末恐ろしい...」とポツリ。「あなただけの"好き"が前面に際立つ才能は小説を書く上で本当に大切なギフトだ」、と優しく語り掛ける朝井さんの言葉が印象的でした。この作品に出てくる公園、岐阜駅近くの実在する公園だそうですよ。どこだかわかりますか?

選出された8作品は岐阜市立図書館ホームページで全編お読みいただくことができます。また、全作品が収録された作品集は図書館の蔵書としてどなたでもお読みいただけます。ぜひお楽しみください。