花か花粉か

ブログ2017/04/02

白:押忍!!年度が変わりましたが、私は変わりません。ホワイトです。今年度も頑張っていきましょう。

緑:私もなかなか変われません。グリーンです。

白:きゃー、グリーンさんんん。もうすっかり、暖かくなりまして春ですね。出会いの時期ですよ。

占いによると、私は今月めっちゃいろんな人と出会うそうなのでドキドキです。

は~、藤田まことみたいな人を見てみたい。

緑:藤田まこと!私と誕生日が一緒だということをご存知で...?

白:あ、存じ上げております。藤田まこといいですよね。あと、渡瀬恒彦さんも好きです。

どちらも故人なので直接お会いできないのが残念です...。

緑:そうなんですよね。必殺!に出ておられた頃が懐かしいです。

白:必殺、みてました。藤田まことになら斬られてもいいかなと思いました。時代劇にかかせないお方ですよ...。

緑:最近は時代劇枠がずいぶん減りましたからね~。寂しいですね。

ちなみに、その藤田氏と私の誕生日は、宮本武蔵と佐々木小次郎が巌流島で決闘した日でもあります。(自慢)

白:きゃぁぁあ、それはすごい!大変羨ましいです。私は笑点の水色の着物の人と同じ誕生日ってのが自慢です(小者感)

緑:我々はどちらも春生まれですね。春といえば、花、花といえば花見ですよ。ところで、お花見よく行きますか?

白:こじつけがすごい...。えっと、近年は見ようと思ったら散っていた・・ってことが多いです。

そういえば小学生のころ、家族で山に花見に行ったんですが、動物がわんさかいて、ご馳走を取られそうになりました。

でも、父が動物に近づいたら逃げていきました。

緑:必殺!ホワイトパパ...。

白:藤田まことみたいにシャキッとしてませんが・・・(笑)

私の父親、ぱっと見怖いですし日焼けしてるので、夜は闇に溶け込みます。

本能的になにあれ怖いと思われたんでしょう。

緑:私は以前勤めていた会社で、新人一同が会長夫妻とお花見をするという逃げられない系のイベントがありました。

恐怖でしかない。。。まぁ、ご馳走はいただけましたけど。

白:Oh...、それは逃亡不可避でしたね。新人には腹を括らなければいけない時が絶対あるんですよ・・・。

新社会人の方はきっと痛感しますよ。

緑:ホワイトさんの口から聞くと、実感のこもり具合がすごいですね。(がんばれ!!!)

でもほら、今年度は後輩がやってきますから!

白:後輩・・・、私の気持ちはいつだって新人のように清らかなんですけど...。ずっと、気楽にしてたい(小声)

緑:同感です。気づけば中堅?春って色々変化の時期ですもんね。中高生しかり。社会人しかり。桜とともに思い出すんですよ...。

白:春は嬉しさとつらさを持ってくるんですね・・・。花は大変きれいですが、花粉という凶器を運んできますし。

マスク姿のお姉さまを通勤途中でよく見かけます。つらそう(笑)

緑:つらい...みたいですよ!(赤先輩がいるから笑っちゃダメ!!)

白:(あ、赤先輩)私は、花粉症じゃないのでまだのうのうとしてます。

でも、母も花粉症ですので、今後なる可能性ありますね...。戦々恐々です。

緑:奇遇ですね。我が家も母がある年突然発症したんです。なにやらリミッターがあふれると罹患するようですね。

白:山吹さんも、突然なったそうですよ。我々も気をつけましょうね・・・。

緑:はい。是が非でも回避したい案件です。でも、お花見はしたいですね。その恐怖のイベント以来行ったことがないので。

白:行きましょうよ!恐怖の記憶を上書きしましょう。去年は、花見どころじゃなかったので・・・(笑)

今年こそ、満開の桜みたいです。満月の下、夜桜みながら、お酒飲んで寝たいです。

緑:いいですね~!ぜひお供させてください。お酒は二十歳になってから(かるくクリア)!

でもね...歳とともに弱くなるんですよ...。

白:ひょ~。歳には誰も抗えないのですね。でも、しんみり日本酒飲むのもいいんじゃないでしょうか。

というわけで、ちょっと風流なことをいってみたところでおしまいです。ではでは、今年度もよろしくお願いします。

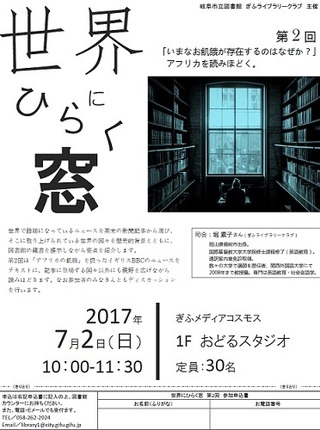

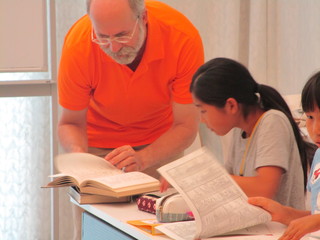

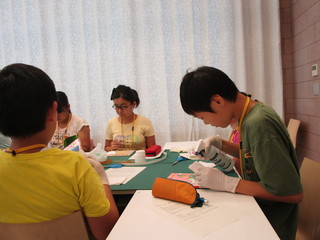

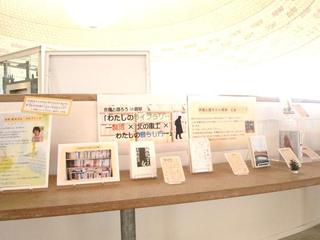

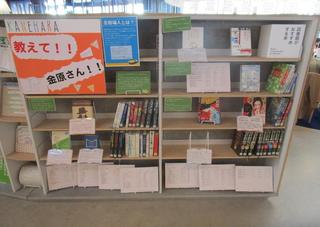

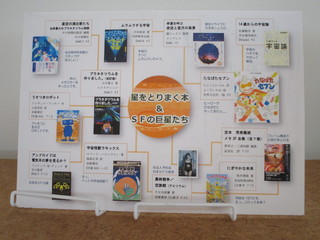

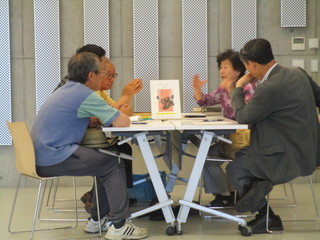

読書には様々な形があり、誰かと共有することで「そんな見方もあるのか!」と大好きで何度も読んだ本のはずなのに新発見があって驚いたり、「そうそう、そうだよね!!」と共感してうれしくなったり。一人で読んでいては生まれることのない、さまざまな感情を味わうことができます。本に「こう読まなくてはいけない」なんてものはないのだなと、改めて実感する時間になりました。参加者の方の中にはご自身の読書記録ノートをご持参される方や、テーマ作品以外にも深い本の知識を持たれている方がたくさんいらっしゃって、新たに読んでみたい本との出会いもたくさんありました。

読書には様々な形があり、誰かと共有することで「そんな見方もあるのか!」と大好きで何度も読んだ本のはずなのに新発見があって驚いたり、「そうそう、そうだよね!!」と共感してうれしくなったり。一人で読んでいては生まれることのない、さまざまな感情を味わうことができます。本に「こう読まなくてはいけない」なんてものはないのだなと、改めて実感する時間になりました。参加者の方の中にはご自身の読書記録ノートをご持参される方や、テーマ作品以外にも深い本の知識を持たれている方がたくさんいらっしゃって、新たに読んでみたい本との出会いもたくさんありました。