4月のYAブログ

ブログ2023/04/08

ブログ - 2023年度ブログ一覧

ブログ2023/04/08

ブログ2023/05/01

4月30日オープンの柳ケ瀬子育て支援施設「ツナグテ」と岐阜市立図書館の連携コーナーができました!

「ツナグテ」には季節に合った図書館の絵本が置いてあるので是非読んでみてください。

6月からは図書館の職員による読み聞かせ会もありますのでお楽しみに!

ツナグテのホームページはこちらこちら

ブログ2023/05/08

ブログ2023/06/08

ブログ2023/06/20

岐阜市立図書館がメディアコスモスに開館してまもなく8年。7月15日(土)~17日(月・祝)の3日間は8周年記念イベント『ゆったりカルチャー3Days』と題してさまざまなイベントが行われます。

図書館では作家の万城目学さんをお招きする講演会や、司書によるわんにゃんカートのおはなし会、岐阜弁をテーマにした家族みんなで楽しめるクイズラリーなど楽しい企画が盛りだくさん!

なかでも7月15日(土)に開催するBookBook交歓会はコロナウイルス感染症の流行のため開催できなかった5回目を、3年の時を経てやっと開催できることになりました。

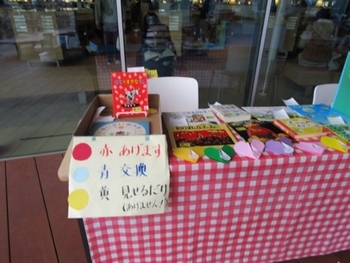

「もう自分は読まないけれど、大事な本だったから捨てたり、売ったりするのはちょっと・・・」という本はありませんか?BookBook交歓会では、そういった自宅に眠る愛着のある大切な本を持ち寄ってお店を出し、大切な1冊を次に読む人へ、言葉を添えてプレゼントするのです。

過去4回開催してきましたがどの回も本を介して会話に花が咲き、にぎやかに盛り上がりました。

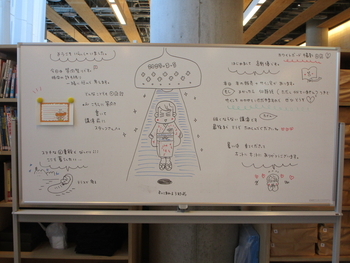

【開催時の様子】

お店の形態は自由!出す本も、たくさんでも少なくても何冊でもOKです。

この本は「見せるだけ」というのもありですよ。お宝本について、思う存分語ってください。

本を介して人と人とが出会い、会話し、ともに楽しむこのイベントの出店者を現在大募集中!個人でもグループでもご参加いただけます。

7月3日(月)19時~、出店を希望される方を対象に説明会を行います。どうぞお気軽に、お越しください。

詳細はこちらから、ご覧いただけます。

ブログ2023/06/26

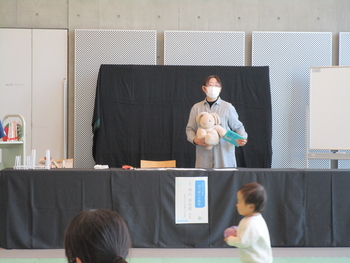

岐阜市柳ケ瀬に4月30日にオープンした子育て支援施設ツナグテ。このツナグテ内のふれあいひろばに市立図書館との連携コーナーを設置しています。市立図書館の司書が選んだ季節の絵本や、育児に関する本を読んでいただけるほか、親子で絵本の読み聞かせができるスペースもあります。

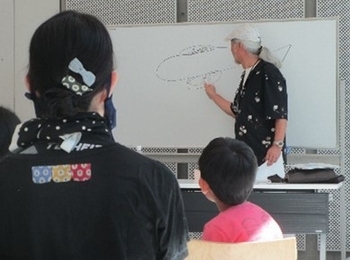

このツナグテのふれあいひろばで6月14日(水)、ぎふメディアコスモスの吉成総合プロデューサーと岐阜市立図書館の司書がおはなし会を行いました。

開始前からおはなし会を楽しみにぞくぞくと親子が集まってきて、時間になるとふれあいひろばいっぱいの子どもたちと、まずはみんなでごあいさつ。それぞれお名前と好きな食べ物を教えてもらいました。

おはなし会は吉成総合プロデューサー(Pさん)による「だるまさん」シリーズからスタート。「だ・る・ま・さ・ん・が...」とリズムに合わせておとなも子どもも一緒に体を動かし、楽しみました。

その後も『ぴょーん』『ぼうしとったら』と、たのしいおはなしが続きます。

『くだものぱくっ』ではみんな絵本に登場する果物に興味津々。絵本に手を伸ばして果物を食べようとする姿、その果物をお母さんお父さんのところへ「どうぞ」と届けようとするかわいらしい子どもたちの姿がたくさん見られました。その後も紙芝居にわらべうた、絵本・・・どれも前のめりで楽しみ、大盛り上がりの子どもたち。

最後に一人ずつ、スタンプカードにPさんからハンコを押してもらい、おはなし会はおしまいです。

アットホームで笑顔あふれる、とっても楽しいおはなし会になりました。

ご参加くださった親子のみなさま、ありがとうございました。

これからも図書館は定期的にツナグテでもおはなし会を行っていきますので、どうぞ気軽にご参加くださいね。

※この日のおはなし会で読んだ絵本や紙芝居はすべて、岐阜市立中央図書館で読んでいただくことができます。(貸出中の場合もあります)

【おはなし会で読んだ絵本と紙芝居】

『だるまさんが』 ・ 『だるまさんの』 かがくいひろし/さく

『ぴょーん』 まつおかたつひで/さく

『ぼうしとったら』 tuperatupera/さく

『くだものぱくっ』 彦坂有紀/さく

『あかちゃんあかちゃん』(紙芝居) ケロポンズ/さく

「たまご」 中川ひろたか/さく

「かわいいおかし」 かけひさとこ/さく

「けんけんぱっ」 にごまりこ/さく

ブログ2023/07/08

ブログ2023/07/28

7月15日から17日にかけてメディアコスモスで行われたゆったりカルチャー3days。その初日に、みんなのホールで、作家の万城目学さんを迎えてトークイベント「作家と語ろう」が開催されました。

万城目さんは京都の大学を卒業後、会社員をしながら作品を執筆していましたが、26歳で作家1本で生きていけるようになることを目指して退職。作品を書いては出版社に持ち込んだり、賞に応募したりする生活が続いたそうです。

次に応募する作品でデビューできなければ再就職か、という思いで書いたのがあの、『鴨川ホルモー』。そして30歳の時、この『鴨川ホルモー』で作家デビューを果たすのです。万城目さんにとって作家デビューは、「テニスで言えば、相手がいることを想像しながら黙々と一人で壁打ちしていたら、突然壁を突き抜けて向こう側へボールが届くようになった感覚」なのだったと語られました。

日常と非日常が重なりあいながら溶け込み、読んでいると不思議な感覚に陥る万城目さんの作品の数々。ユーモアたっぷりに軽やかな文体で書かれるファンタジックな作品たちは、背景や世界観を最初に緻密に作りこみ、実は『大真面目に』書いているんです、と万城目さん。

デビュー当初は出版社の担当者に「おもしろくて笑っちゃいました~」と言われてムカッと来たこともあったそうですが、今ではこれが自分の武器、こういうふうにすると喜んでもらえるんだな、とご自身のテクニックを否定的には感じていない、と語ってくださいました。

当日は万城目さんによる抱腹絶倒の質問コーナーがなんと1時間以上!『作家と語ろう』というイベント名のとおり、会場やZoomで観覧していたお客さんと十分に語り合ってくださった万城目さんでした。何度も会場からどっと笑いが起こった質問コーナーから、その一部をご紹介!

Q.執筆の日のルーティンは?

本気を出すまでにゲームをやりつくし、サッカーを見て、ネットニュースを見まくって...世の中への興味が尽きてから「あーしんど」と思いながら書いています。ユーモラスな作風やから楽しそうに書いていると思われてるかもしれませんが、それは違いますね。ゲームは普段まったくやらないのに締め切り前になるとスイッチに手を伸ばしたくなります。

Q『ホルモー六景』のなかの『長持の恋』が好きです。女性の恋心の描写はどんな思いで書いているのですか?

男だとか女だとか、特に区別はしないですね。その状況になった人はどうするか、何を感じ、どう動くかを考えて書いています。女性の心が敏感にわかるタイプではないので、的確に描けているとしたら、たまたまですかね(笑)

Q万城目さんの作品にしばしば登場する妙に人間くさい"神様"の存在について

ほんとはテキトーなんですよ。明確な宗教観があるわけではないし、詳しくないからなんもわからない。ただ、関西では神社に"○○さん"とさん付けで呼ぶ文化があり、神社への親近感は昔からあるかもしれません。なんか、さん付けで呼ぶと一気に"近所のおっちゃん感"がでるんですよね。

当日は次回作の裏話も話してくださいました。。新作は『鴨川ホルモー』以来17年ぶりの、京都を舞台にした〈おもしろおかしい青春系〉。三条大橋をバスに乗ってぼーっと渡っていたとき、「この窓の外に新選組が歩いていたら...」という考えが浮かびそこから発想を広げて書かれたそうです。終始笑いの絶えない、楽しいトークイベントになりました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

ブログ2023/08/07

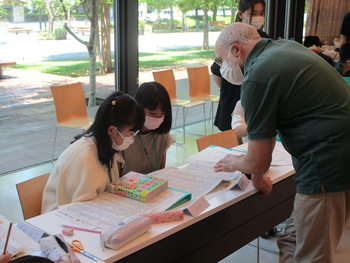

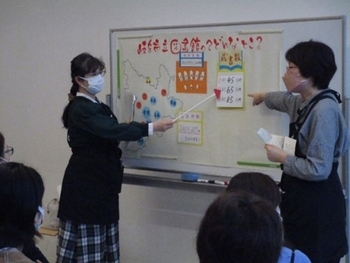

7月26日、28日、29日、31日の4日間、第9期子ども司書養成講座を開催しました。

『子ども司書養成講座』とは、子どもたちが図書館で働く人の仕事について学びながら、本を読んで生まれた気持ちや思いを友達や家族に伝えられる、『本と人とを結ぶリーダー』になることを目的としてはじまりました。これまでに140名の子ども司書が誕生し、学校で、家庭で、そして岐阜市立図書館で様々な活動をしています。

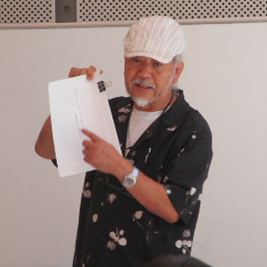

講師は東海学院大学で司書課程を教えるアンドリュー・デュアー先生と吉成信夫ぎふメディアコスモス総合プロデューサー(Pさん)、そして図書館で働く司書たちです。

「学ぶように遊び、遊ぶように学ぶ」んだよ、というのは、オリエンテーションでのPさんの言葉。「学ぶだけじゃない、自ら動く!企画する!」をキーワードに、子どもたちは4日間さまざまな体験をしながら自分で考え、自分の言葉で表現し伝えるチカラを身に着けていくのです。

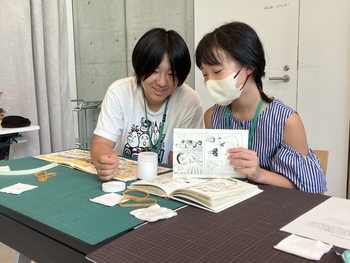

講座では、「おはなし会での絵本の読み聞かせ」や「POPづくり」、利用者が求める情報や資料探しをお手伝いする「レファレンス」や「壊れてしまった本の修理」など、実はとっても多岐にわたる司書の仕事を、ワークショップを通して学んでいきました。普段の生活では学校も学年も異なり混ざり合うことのない19人の仲間が、一緒になって考えたり協力し合いながら、どのプログラムにもみんな積極的に取り組んでくれました。

また、岐阜市の子ども司書養成講座の大きな特徴のひとつ、オリジナル絵本作りでは「ダジャレ」をモチーフにしたものや、ちぎり絵、飛び出す仕掛け絵本、得意のイラストをふんだんに描いたものなど、短い時間でそれぞれ工夫を凝らして19通りのユニークな作品が出来上がりました。こちらは図書館で後日展示しますのでお楽しみに!

講座を開催していた4日間の間、子どもたちはお昼ご飯を一緒に食べたり休み時間を一緒に過ごして本の話や学校の話、何でもない時間を共に過ごす中で気を許しあい、混ざり合ってぐっと距離を縮め、1日目の朝にぎこちない「はじめまして」をしたときから想像もできないほど仲良くなりました。認定式では多くの子が「友達と仲良くなれて楽しい思い出ができた」「もう4日間が終わっちゃうなんて」と名残惜しそうに4日間を振り返っていたのが印象的でした。でも、子ども司書はここからが『はじまり』です。今回加わった9期生も一緒に子どもラジオでラジオ作りをする日を楽しみに、「またね!」と声を掛け合い解散しました。新たなスタートをきった子ども司書たちにご期待ください!

ブログ2023/08/08

ブログ2023/08/08

【図書館文学部 謎解きゲーム「探偵ウヤムヤの事件簿 File 3」の問題と解答を掲載します!】

こんにちは、岐阜市立図書館・分館です。

8月4日(金)から8月7日(月)まで、「図書館謎解きゲーム 探偵ウヤムヤの事件簿 File 3」を開催しました。暑い中、多くの方に参加していただき、ありがとうございました。

探偵ウヤムヤの助手として問題にチャレンジされた皆さん、いかがでしたか。問題と解答を掲載しますので、答え合わせや、別の問題にチャレンジして、楽しんでいただけたら嬉しいです。

①謎解き 問題・ヒント・解答用紙・解答

②探検コース 問題・ヒント・解答

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

問い合せ:岐阜市立図書館 分館

岐阜市橋本町1-10-23 電話058-268-1061

ブログ2023/08/10

8月2日、4日に小学生を対象とした講座、「君の読みたい本はどこ?めざせ図書館マスター!」を開催しました。

みなさんは図書館ですぐにお目当ての本を見つけることができますか?「どこにあるんだろう?」「検索をしてみたけれど、レシートの見方が分からないな」と思ったことはありませんか?今回はそんな小学生の皆さんを対象に、図書館のことをよく知ってもらい、読みたい本を自分で探すことができる "図書館マスター" になってもらうための講座を開催しました。

毎年夏休みに開催しているこの講座ですが、今年も2日間で19人の小学生が参加してくれました。普段は『レファレンス』と呼ばれる調べもののお手伝いをしている司書から、図書館の使い方、本の調べ方の秘訣を学びました。

まずは、おはなしの部屋でテキストを用いてレシートの見方、背ラベルの意味、本がどうやって並んでいるのかを学びました。その後、本が並んでいる書架に出て、テキストの中に隠されていたレシートの本を探索しました。最初は戸惑い、迷っていた参加者のみなさんも、司書のサポートを受け、すぐに自力で本を探し出せるようになりました。本を発見するとすぐに次のレシートをもらい、次々と課題に挑戦する姿も見かけました。その後、おはなしの部屋に戻り、今度は分類についての講義を受けました。少し難しい内容でしたが、集中して講義に臨む姿が印象的でした。この講義が終わると、再び書架に戻ってクイズ問題に挑戦しました。今度は紙に書かれたキーワードの本がどこにあるのか、分類表と書架図を交互ににらめっこしながら背ラベルの番号を探し出します。そこから実際に棚へ行き、次々とクイズに回答して新たな問題に挑戦していました。

講座の終わりには「少し難しかったけど楽しかった!」「本が探せるようになって良かった!」「お母さんにも教えてあげたい!」など目をキラキラさせながら話してくれました。 "図書館マスター" たちが、これからも図書館を通してたくさんの本に出会い、人生を豊かにしてくれることを期待しています!参加してくださった皆さん、見守ってくださった保護者の皆様、ありがとうございました!

ブログ2023/08/18

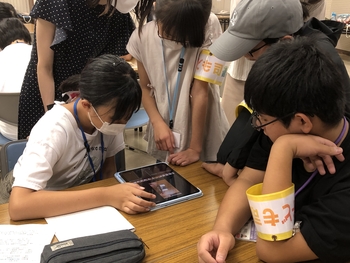

8月6日(日)、小学5年生から中学3年生まで17人の子ども司書たちと一緒に、石川県の小松市立図書館へ行ってきました。

小松市の図書館では昨年初めて子ども司書養成講座を行い、13人の1期生が生まれています。その初回の外部講師を務めたのがぎふメディアコスモスの吉成信夫総合プロデューサー(Pさん)でした。そんなご縁で今回両市の子ども司書交流の旅が実現したのです。

当日朝8時過ぎ、まだ図書館が開館する前に続々と子どもたちがメディアコスモスに集まってきました。お見送りに来てくれた保護者のみなさんやPさん、図書館職員に元気よく手を振ってバスが出発!「実は穴場のパワースポットなんです」というバスの運転手さんのススメで急遽立ち寄ることにした杉津パーキングエリアでは目の前に広がるきれいな海に子どもたちも歓声を上げ、夢中で写真を撮っていました。

岐阜市から3時間半ほどかけて到着した小松市立図書館は芦城公園という大きな公園の一角にある図書館。小松市の職員、司書の皆さんが待っていてくださいました。

グループにわかれてお弁当を食べた後は小松市の図書館で働く司書さんの案内で図書館を見学。館内の子ども司書のコーナーには図書館の利用者のみなさんから子ども司書へのメッセージが貼られていて子ども司書たちが地域の方に応援されているのだな、と感じました。

見学が終わると、いよいよ今回のメインイベント!両市の子ども司書が協力して「わたしのおススメ本紹介」をテーマにした動画作りに挑戦しました。撮影した動画にアプリを使ってキャプションや音楽をつけていきます。お昼ご飯の時には緊張して表情の硬かった子どもたちもチームごとに1つのタブレットを囲んで撮影や編集をしていくうちに自然と会話が生まれ、案を出しあいながら作業を進めていきます。おすすめ本の紹介コメントを撮りあいっこしながら自然と拍手や歓声が上がるチームもあり、和気あいあいと楽しそうな子どもたちの笑顔が印象的でした。それぞれのチームの動画が完成したら鑑賞会です。みんなで完成した動画を楽しみました。小道具を使ったり、コメントやスタンプを付けたりと、どのチームも短時間で工夫を凝らした動画を協力して完成させることができました!

楽しい時間はあっという間に過ぎ、集合写真を撮ったらもうお別れの時間。

バスに再び乗り込んで帰路につきました。帰りのバスでは「うちもマスコットキャラクターは絶対作りたい!」「動画編集はじめてだったから難しかったけどまたやりたい」と口々に感想を語ってくれてみんな小松の子どもたちにいい刺激をもらって「やってみたい!」の気持ちに火が付いたようでした。

長旅に疲れているかと思ったけれどみんな最後まで元気いっぱい。帰りに寄ったパーキングエリアでも時間ぎりぎりまで出店に並んでおいしいものを食べたり家族へのお土産を選んだり。道路の混雑で予定より1時間遅い帰宅となりましたが旅をみんなで目いっぱい楽しみました。

今回の小松へのバスの旅については子どもたちが今月の小さな司書のラジオ局で詳しく報告をする予定です。お楽しみに!

ブログ2023/08/21

岐阜市立図書館恒例、子育て中の皆さんのためのイベント『本de子育てカフェ~中高生編~』が2023年8月5日(土)に開催されました。

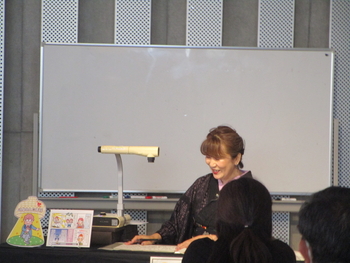

今回の講師は3人の娘さんを育てながら育児漫画家・イラストレーターとして活躍されている高野優さん。イラストを描きながらお話をされるという独特の講演スタイルから、スタッフも楽しみにしていました♪

会場前の受付には高野さん直筆のウェルカムボードも設置し(なんと写真撮影OK!)通りすがりの来館者の目をも楽しませてくれました。ボードを見て興味を持たれた方の当日参加もありましたよ。

定刻となり黒いレースの着物姿で登場された高野さん。

ご挨拶と簡単な自己紹介をされた後、

「今日はどちらからいらっしゃいましたか?」

など、参加者との軽い雑談から講座は和やかにスタート。

参加者は予想通り岐阜にお住まいの方の参加が多かったのですが、県外からという高野ファンの方もいました。

そして、スタッフも少しびっくりしたのが親子での参加する方も数組いました。

このタイトルの講座に親子で参加なんてもうトリセツいらなくないですか?(笑)

いや、企画を立てた側としてはとーってもありがたいことなのですが。

高野さんが、手元の絵をスクリーンに投影する機材『書画カメラ』の前に座りいよいよ講座は本編へ。

ご自身の子育てを語りつつ、さらさらとお子さんたちの似顔絵を描いてゆきます。数本の線を付け足すと普通顔の娘さんがみるみる不機嫌に!プロってすごい!!

反抗期に突入したお子さんが『ウザい』『キモい』『ムリ』『ヤバい』の4単語で過ごしていたというお話ではうんうんとうなずく子育てママさんの姿もあり、常にイライラしていてドンドンと足音を立てたりドアをバタン!!と閉めたりの攻防戦では笑いが起こったりしました。

なかなか立つことができなかった2番目のお子さんのリハビリに付き添ったお話は心中を察するとこみあげるものもありました。

どのお話も高野さんの優しい語り口と可愛らしいイラストで分かりやすくまっすぐ響いてきます。そして、人の経験や想いを知ることで、自分の子育てを客観的に見る、子と同じ土俵に立たずに見守ることの大切さを見つめなおすきっかけとなりました。

受付時に参加の皆さんから募った講師への質問も交えつつ講座はさらに進みます。

ここで、気になる質問をいくつかご紹介。

Q.高野さんは講演で全国を周られていますがその間、お子さんはどうしていたのですか?

A.姉妹それぞれの友達の家に預かってもらい、どこに行くにも日帰りでした。子が高校生になってからは観光も楽しめるように。

Q.子育て期のママさんたちにアドバイスをお願いします。

A.もっと人に頼っていいよ!甘えていいよ!

Q.着物はよく着るのですか?

A.自分の中のマナーとして講演のときは着ています、洋服だと講演会場に通してもらえないこともあって。

Q.先生の漫画の色使いが好きです。描くときに気を付けていることや工夫、こだわりなどはありますか?

A.色使いを意識しているのでうれしいご意見です。好きなことを仕事にしているからと胡坐をかかないように心がけています。

子育てに関する質問もそうでないものも真摯に回答&アドバイスしてくださいました。

最後はご自身の幼少期のお話に。

幼少期は家庭の事情もあり地元の図書館が居場所だったとおっしゃる高野さん。本を読むだけでなく司書とのおしゃべりや

教えてもらった切り絵など、思い出がいっぱいの様子でした。

実は冒頭の雑談で

「一日中いたい素敵な図書館ですね!私の図書館ベスト3に間違いなく入ります!」

と、当館へお褒めの言葉もいただいていました。

館内をご覧になりながら幼少期を重ねられたようで、

「こんなサードプレイス(家でも学校でもない第3の場所)が子供時代にあったら毎日通っていたわ!こんな居場所があっていいな~。」

とも語られ、思春期の子育てとともに地域の図書館の必要性をも考えることができた有意義な時間となりました。

高野優さん、笑いあり・涙ありの素敵なお話をありがとうございました!

ブログ2023/08/29

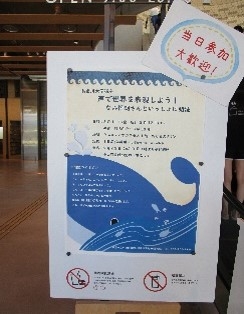

8/11(金・祝)と8/12(土)の両日、踊るスタジオにて「長良川大学講座 声で世界を表現しよう!~なみ悟朗さんといっしょに朗読を~」と題して、今年度第1回目の朗読教室を開催しました。8月11日は花火大会の日でした。広島や京都から花火大会を見に来た方々が当日参加していただけたという、不思議なご縁のもとに開催した朗読教室となりました。

講師の、なみ悟朗さんは、岐阜市にある『劇団はぐるま』の理事長です。

絵本『クジラちゃんみて、みて、ぼく、とぶよ(灰谷健次郎/文,高畠純/絵 クレヨンハウス)』を朗読する前に「くじらってどれくらいの大きさ?」 「じゃあ登場するコバンザメ」は?」 と絵本に描かれている情景(距離感や方向も含めて)をイメージできるように導いていかれます。

「台本を読まないで!台本に書かれた言葉の裏にある世界を想像してみて!」

「文字を上手に読もうとしないで。文字を読むのではなく、自分がくじらになって、その状態に言葉を乗せる...。」 といったアドバイスが飛びました。

最初は戸惑っていた参加者の方々も、なみ先生のパワーにぐいぐいと引っ張られ、なごやかな笑いに包まれた朗読教室となりました。文字を上手に読むのではなく「自分がどれだけ楽しく開かれていくか、どれだけ絵本の世界を味わえるか。」といったことを第一にした朗読は、自分の心が開放されていき、心の中に新しい風が吹いてくるような素敵な感覚でした。

両日とも、突然の参加のお誘いに気持ちよく応じてくれた来館者のみなさん、声優になりたいとの希望のもとに参加してくださった方、そしておおらかで楽しい話術でみなさんを朗読の世界に導いてくださった講師のなみ悟朗さん、本当にありがとうございました。

ブログ2023/09/08

ブログ2023/09/17

知らなかった岐阜を知る「みんなの図書館 おとなの夜学」。第9期1回目を令和5年8月25日に開催しました。

明治から戦後にかけて岐阜のまちはどのようにつくられていったのか。景観の研究者である出村さんと、闇市を研究している石榑さんとともに、これからの岐阜について考えました。

はじめに出村さんから明治から戦前にかけての岐阜市中心部の成り立ちについて、お話を聞きました。当時の「公共事業」は行政主導ではなく、まちの有力者、いわゆる旦那衆が主導して行う、現代とは真逆の形が主流でした。ただ旦那衆の中でも、保守派や改革派など派閥間で対立が生まれたそう。こうした対立は、より良いまちにしていこうという中で生まれるものであり、現代においても、みんなで話し合いながらまちづくりをする過程に通じる重要なポイントである、と出村さんは言います。

続いて、今現在も現地でフィールドワークを続けている石榑さんから、その成果とともにハルピン街や闇市についてお話しいただきました。ハルピン街とは、第2次世界大戦後、岐阜市駅前に北満州からの引揚者が多く集まり開かれていた市場のこと。戦後の闇市に、北満州からの引揚者が多く流入したため、行政は中心市街地8か所に公認市場を設け、一帯がハルピン街と呼ばれるようになりました。昭和50年代頃、ハルピン街の人々は繊維業に集団転業し、人が多く集まる国鉄沿いに移動して現在の繊維問屋街へ繋がっていったそうです。

当時の暮らしや活動がわかる記録や写真から、人々は自分たちが住むまちをどのようにつくっていくか、まちづくりを自分事として考え、行動していたことが分かりました。現代においては行政が主導して行うまちづくりが主流となっていますが、「まち」は誰のものなのか、また、まちづくりとは何かについて、改めて考える機会となりました。

おとなの夜学 「その時岐阜が動いた~明治の旦那衆・戦後復興のハルピン街から令和の岐阜を考える~」動画

https://www.youtube.com/watch?v=O4btxptAAww&t=31s

ブログ2023/10/07

急に季節が進んだように朝晩肌寒さを感じるようになってきました。秋の気配を感じたら今年もそろそろ、岐阜市立図書館恒例イベント、「ショートショート発表会」の季節です。

第9回 めざせ直木賞作家!ぼくのわたしのショートショート発表会。

岐阜出身の直木賞作家、朝井リョウさんをお招きして中高生たちが舞台上で自作のショートショート作品を朗読する、という企画で開館してからずっと続いています。

今年集まった作品の総数は148作品。どの作品からも中高生たちの「本気」を感じます。先日図書館の担当者と朝井リョウさんの打ち合わせで、この中から当日朗読される8作品の選考が行われました。

今年選ばれた作品は、こちらの8作品!

1.可愛いトマト

2.八月三十日に削除されたブログ

3.認めない平下

4.唐揚げが降った日

5.自販機センチメートル

6.ステップ・アップ

7.春の日の信号機

8.脱獄

今日お伝えできるのはタイトルだけで、どんな作品なのかは当日のお楽しみなのですが、タイトルだけでも「どんな作品なんだろう?」とワクワクしますね。朝井さんは毎年応募作品すべてに目を通されるのですが、実は、選ばれる作品は、王道の「ショートショート」と呼ばれる作風のモノばかりではありません。SF、ミステリ、恋愛もの、青春もの、とジャンルも様々でそのごちゃまぜ感も含めて、この「ぼくのわたしのショートショート発表会」のおもしろさだと担当者は語ります。

また、朝井さんは8作品が朗読される様子をイメージして、どの作品が何番目に読まれたら効果的か、という順番まで考えて選ばれているそうですよ。今年も、どれもが違ったテイストのバラエティー豊かな8作品が選ばれました。『可愛いトマト』はかわいらしいタイトルとテンポのいいリズムのある文体からは想像できない、ちょっと背筋が寒くなるような読後感。タイトルの不思議さでは群を抜いている『唐揚げが降った日』は孫を思うおばあちゃんの独白で綴られた作品。『自販機センチメートル』の主人公の甘酸っぱく、ちょっとほろ苦いような恋心には現役の中高生も、かつて中高生だった人もどこか共感するところがあるのではないでしょうか。

発表会で朗読されると、文章を読むのとはまたちがった雰囲気をまとい、楽しめます。

気になった人はぜひ、10月29日(日)第9回ぼくのわたしのショートショート発表会へお越しください。ただいま会場観覧、Zoom観覧ともに申し込み受付中です。

ブログ2023/10/08

ブログ2023/10/10

「がん」と聞くとどんなイメージを持たれますか?

なんとなく怖いけど自分には関係がない、と思っている方が多いかもしれません。「不治の病」というイメージが強いですが、医療技術の進歩と共にいまは『生涯で2人にひとりががんになる時代』となり、身近な病になりつつあります。

その「がん」について、私たちは何を知っているでしょうか?

隔月開催している定例がやがや会議に「がんについてきちんとした情報をたくさんの人に知ってほしい。立場を越えてざっくばらんに語り合う場を作りたい!」という強い思いをもって来てくださった方がこの企画が立ち上げ、今週末に第3回目が開催されます。

今回は、がん当事者の日常の困りごとやあるあるを聞いて、共感したり、新たな発見をしたり、答えは出なくてもそれぞれの立場で話し合いたいなと思っています。友達や家族、同僚など身近に当事者がいるという方、「がん」について知りたいという方、もちろん現在罹患中の方も、どなたでも参加できます。立場を越えてざっくばらんに語り合いましょう。

詳しくはこちら!お申込み受付中です。

日 時:2023年10月14日(土)14時半~16時

会 場:岐阜市立中央図書館 シビックプライドライブラリー

対 象:どなたでも

定 員:10人

★医療的な相談を受ける場ではありません

イベント当日は図書館主催ではありませんがカオカオ広場にてリレーフォーライフジャパンという、がん患者さんが主役のチャリティーイベントも開催されます。今週末はがんについて一緒に考えてみませんか。

ブログ2023/10/20

9月17日(日)、「地域よみきかせボランティア育成講座 ~絵本はきっと、もっと楽しい!~」が開催されました。

今年、講師としてお招きしたのは、夜の路上で大人に絵本を読み始めて以来、親子読み聞かせ、絵本講座、保育者研修会で全国を駆け巡っておられる「聞かせ屋。けいたろう」さん。けいたろうさんは、絵本の文章や翻訳も手掛けていらっしゃいます。

ウクレレを演奏しながら、「はじまるよ。はじまるよから、絵本の時間がはじまるよ♪」とけいたろうさんの軽快な歌声に合わせて、会場は絵本の世界へといざなわれて講座がスタート。

まずは、歌を交えながら絵本や大型絵本5冊の読み聞かせ実演をして、読み聞かせに向いている本の特徴や、おはなし会のどの場面で読むのがよいのかなど、ていねいに紹介してくださいました。その後、読み聞かせで大事な絵本の持ち方(おくり)をみんなで実践。参加者の方からは「ページがめくりやすくなった」「目からうろこ」という意見もありました。

↑実演の様子

↑絵本の持ち方の練習

けいたろうさんが初めて出版された『どうぶつしんちょうそくてい』(高畠純/絵.アリス館)や最新作『ようかいサッカー』(ひろかわさえこ/え.ポプラ社)の誕生秘話、絵本がつくられる過程のお話も聞くことができ、絵本の新たな見方や発見があってワクワク。

最後に話されたのは、読み聞かせを続けるきっかけになったエピソードでした。深夜の東京の街で大人に向けて路上で絵本を読んでいたときのお話。目の前を多くの人が通り過ぎていく中、立ち止まってくれたのはふたりの金髪の女子高生。並んでいる絵本から2人が次々に選んだ何冊かを読んだあと、最後に「これがいい!」と指をさしたのは『かわいそうなぞう』。受け入れてもらえるのか心配しながらも、間違えないように最後まで読むと、二人とも下を向いて泣いていて......。騒がしい雑踏の中、そこだけ切り取られたようにぴーんとした空気が流れていたあの時間が強く印象に残り、それが大人の読み聞かせを続ける原点になったそうです。

参加者からの質問タイムでは、「自分が楽しいと思って読むことが一番大切だ」というお話をされたけいたろうさん。講座が終わったあとも、けいたろうさんと参加者の方々が写真撮影をしたりお話をする姿がたくさんありました。あっという間の1時間半。充実した時間をありがとうございました。

ブログ2023/11/08

ブログ2023/11/12

10/1(日)、10/15(日)、10/29(日)の3日間、おどるスタジオにて「長良川大学講座 前田幸子先生と楽しく朗読しよう!」と題して、朗読教室を開催しました。

今回は『昨夜のカレー、明日のパン』(木皿泉/著 河出書房新社)に収録されている「山ガール」という短編を朗読しました。講師の前田幸子先生は岐阜出身のフリーアナウンサーです。明朗で快活、身振り手振りを交えて朗読の楽しさを教えてくれる様子に参加された皆さんからは自然と笑顔がこぼれ、和気あいあいとした雰囲気が広がっていました。

当初はどこか緊張の表情を浮かべていた参加者の皆さんは1日目、2日目、3日目と回を重ねていくごとに、はきはきとした声色で作品の世界観を表現することを楽しんでいる様子でした。

前田先生は楽しく朗読ができることを第一に、テキストの中で「さらっと読むところと、情感を分けて読むところを分ける」ことや、「同じ文章を読むにしてもいくつかの読み方があること」、アクセントの特徴など実践的な知識も教えてくれました。前田先生の話を一生懸命聞いて、練習を続ける参加者の様子からは情熱が伝わってきました。

最終日には3つのグループに分かれての朗読発表がありました。地の文を読む人、登場人物を演じる人に分かれて息を合わせながらひとつの作品をつくりあげていきました。次の場面の人にアイコンタクトを交わしたり、作品の世界観を音に乗せてのびのびと伝える様子からは一緒に作品をつくる「楽しさ」が滲み出ていました。グループごとにそれぞれ登場人物が発したセリフの解釈が違ったり、同じ作品でも雰囲気が違っていて1つとして同じ朗読はないのが印象的でした。

今回の講座に参加していただいた皆さん、講師の前田先生、本当にありがとうございました!

ブログ2023/11/19

10月29日(日)に第9回ぼくのわたしのショートショート発表会を行いました。中高生たちが自作のショートショート作品を朗読、作家の朝井リョウさんにコメントしていただこうというこの企画。今年は岐阜県外からの応募と岐阜県内からの応募が半分半分、「偶然の、奇跡的バランスだった」と朝井さん。全体を通して「選びたいな」と思う作品が多く、8作品の選考にとても苦労されたそうです。

発表会当日集まってすぐに、「みんなで自己紹介しませんか?」と提案してくれた子がいて、最初から和気あいあいとした楽しい空気感があった、発表者の8人。控室ではお菓子を食べながら自己紹介をしたりお互いの学校の話や本の話を楽しんでいました。それでも舞台袖に立つと並々ならぬ緊張感に心が折れそうになるほどドキドキが高まり、空気が張り詰めます。さらに発表会がすべて終わった後の朝井さんとの交流会でも朝井さんを前にしてまだまだほどけない固い雰囲気が、この日が彼らにとってどれだけ特別な1日なのかを物語っているような気がしました。

発表会での朝井さんのコメントで、「毎日を過ごしていると受け止めるのが苦しくなってしまう出来事もあるかもしれないし、99人が気にならないことが気になってしまうことがあるかもしれない。でも『言葉』があればそういう思いをくるんでくれることもあるし、苦しみから引き出してくれることもある。言葉は薬だと思うのでどうか、言葉をそうやって使ってほしいですね」というお話がありました。その場にいた、書くことで自分の心の内にあるものを表現をしようとする中高生たちすべての胸にこの言葉が届いていたらいいな、朝井さんのこの言葉を彼らが聞いて少しでも気持ちが楽になっていたらいいなと心から思いました。

開館当時から岐阜市立図書館で大切に開催してきたこの企画も、はや9回目。いまでは全国から腕に自信のある中高生世代からレベルの高い作品が多数送られてくるイベントに成長しました。「表現したい」という思いを持つ全国の中高生たちを応援する取り組みを、ここ岐阜から始めることができたこと、そして9年たった今も変わらず続けていられることをとてもうれしく思っています。これからもこの「ぼくのわたしのショートショート発表会」が中高生たちが切磋琢磨しあい、互いに刺激しあって彼らのうちにある思いを表現できる場でありたいと願っています。

ブログ2023/11/20

11月3日(金・祝)に、『もうあかんわ日記』『家族だから愛したのではなく愛したのが家族だった』など、家族をテーマにしたエッセイで話題の作家、岸田奈美さんをお招きして読書推進トークイベント『もうあかん日々の先に見えたもの』を開催しました。

父親を早くに亡くされ、母親は病気で車いす生活に、そして弟はダウン症、と普通なら一生に一度あるかないか、というような"もうあかんわ"と言いたくなることが立て続けにおこる人生だったという岸田奈美さん。イベントではあたたかい家族の笑顔の写真とともに岸田さんの半生を振り返りながら軽快なトークが繰り広げられました。

まだ一般家庭でのパソコンの普及率が高くなかった子ども時代にお父さんに与えられたiMacを使って8歳からネットの世界に親しみ「書いて想いを表現すること」の魅力にはまっていったこと、そのお父さんと大喧嘩したまま、死別してしまったこと、障害を持ったお母さんが生きていてよかったと思える世界を作りたいと、大学時代に仲間と起業したこと、ミャンマーやニューヨークを訪問した時に肌で感じた障害者への対応の違い...悲しいお話も大変なお話もありましたが岸田さんの口から出る言葉たちはユーモアたっぷり。何度も会場からは笑いが起こり終始あたたかい空気に包まれていました。

岸田さんのご家族はグループホームなども駆使しながら現在、『戦略的一家離散』をしているそうです。自立というのは何でもかんでも自分で抱えて自分でやることではなく、頼れる先を増やすこと、家族を愛するために、愛することのできる距離感をはかることが大切なのだという言葉が印象的でした。

図書館で今回のようなトークイベントをされるのが初めての経験だったという岸田さん。ご自身が『わたしたちのトビアス』というダウン症の兄弟について書かれた絵本に自分の思っていることを代弁してもらえた思いだったという経験を通して、「本という誰かの書いた言葉に自分の言いたいことを語ってもらうことで、救われることがある、自分もそんなふうに誰かの心が軽くなるような言葉が書けたら」と語ってくださいました。

トークのあとの質問コーナーでは、次々に質問がされ、そのひとつひとつに丁寧に言葉を選びながら答えられる姿が印象的でした。その一部をご紹介します。

Q.もうちょっと、日本人がひとに優しくなるためには、何が必要でしょうか?

A.『ま』が大事。「ま、そういうこともある」「ま、あの人もなんかあったんやろう」など『ま』をつけることで少し余裕を持つことができる。人の事情を想像できる自分でいたいですね。

Q.岸田さん姉弟と同様、健常のお姉ちゃんとダウン症の弟という構成の子どもがいる。どんなふうに親として接してあげたらいいか、兄弟としてどんな風にしてほしかったか。

A.自分は姉として、以前に人として愛される存在だということだけ伝えてあげたらそれだけでいいと思う。私も「お姉ちゃんである前に奈美ちゃんやからね」と両親から言われて育った。愛された人は愛することができると思うので、そんなふうにお母さんが子どもたちのことを考えている時点で、もう大丈夫です。

イベント後、受付でたくさんの方に「素敵な企画をありがとうございました。」と声をかけていただきました。岸田さんのお話がたくさんの人の心に届き明るく照らしてくださったようなイベントになったような気がします。また、岸田さんはイベント終了後は館内を時間をかけて見学してくださり、その感想や岐阜への思いをXに投稿してくださいました。岸田さんの投稿をきっかけに岐阜市立図書館を訪れてくださったり興味を持ってくださったりする方が増えるのではないかなとうれしく思います。

ブログ2023/12/01

10月29日(日)に開催された、第9回ぼくのわたしのショートショート発表会にて先行された8名が当日発表した作品と、朝井さんのコメントの一部をご紹介!8者8様、いずれの作品もちがった魅力を持っている力作で、朗読を聴きながらその作品の世界観にぐいぐい引き込まれました。

『可愛いトマト』

かわいいタイトルとは裏腹に、ぞっとする読後感を持つこの作品。「短文をたたみかけていく文体で、必要最低限の情報だけが与えられる感じが、恐怖をあおってくるよね」、と朝井さん。トマトが大好きで、こんな感じでトマトがあればいいなあって思って・・・とこのテーマを選んだ理由を明るく語る作者に会場からも「えぇっっ!!」とどよめきが起こりました。怖がらせるつもりでないことが逆により怖さを助長させているのかもしれません。

『8月30日に削除されたブログ』

『はっきり結果が出て、レース中に死ぬ可能性があるスポーツは...と考えてこのテーマ選びにした。そこからそれっぽい名前を考えて...』と語る作者の言葉を聞いて思わず「作家としゃべってるみたいですね!」と驚き感心する朝井さんが印象的でした。またレーサーにいそうな名前、ということでつけられたこの作品の登場人物の名前が絶妙にリアルで事前に作品を読んでいた図書館の職員も朝井さんも思わず「実話なのかな?」と名前を検索してしまったほど。朝井さんによると登場人物の名づけは作家の大変な仕事のひとつで、文章になじまない名前のせいで読書の集中力が途切れてしまうということがままあるそうで、「それっぽさ」がとても大事なのだと力説されました。

『認めない平下』

全148作品が集まった今回の「ぼくわた」のなかでも異彩を放っていたというのがこの作品。ただただ、「クラスメイトの平下が認めない」ということだけが書かれているのです。「あまたある現象の中でなぜこのテーマ選びなの?」と朝井さんが尋ねると、なんと実際に友人の「平下君が認めない」ということが実際にあり、その時のことを書かれた作品なんだとか。会話文のリアリティも、実話だと思うとうなずけます。

『唐揚げが降った日』

ドキッとしたり、ぞくっとさせられることの多いショートショート作品の中でもハートフルでほっこりするこの物語が光っていた、と朝井さん。タイトルもいいし、オチもきれいに決まっておもしろくてすてきですよね~と語る朝井さんの言葉に観覧するお客さんも「うんうん」とうなずき、会場がほのぼのとした空気に包まれていました。

『自販機センチメートル』

「この作者は一文一文にカロリーをそそいで書いていることがよくわかる」、と朝井さん。何気ない会話や恋をする主人公の相手のことを思う時間やその姿が映像として浮かぶような文章表現に、胸が締め付けられるような雰囲気をまとった作品でした。

『ステップ・アップ』

人間のネガティブな感情に焦点をぐっとあてたこの作品。校舎を舞台に「見下ろす」「見上げる」などの物理的な描写で心情を表現するなど意識してテクニックが使われている様に朝井さんも感心されていました。昨年もこの作者の作品は人間の「いや~な感情がクローズアップされた作品」で選出されています。ぜひ、作品がまとう「最悪な雰囲気」を味わってみてください。

『春の日の信号機』

「まず、書き出しが素晴らしい」と朝井さん。確かに書き出しを読んだだけでこの人物の性格や普段の暮らしが目に浮かぶのです。物語の最初と最後で周りから見るとわからないけれど心の中には大きな変化が生まれている、ということがままあり、それを表現できるのが小説のいいところだと、朝井さんは語ります。信号機という、『だれもが見たことのある身近なものをきっかけに思考のスイッチが押されるのは「モノを書く目線」をあなたが持っているから。それはあなただけのギフトかもしれない、と言葉を選びながら作者に語りかける姿が印象的でした。

『脱獄』

朝井さんいわくショートショート、ときいて多くの人がイメージするものにぴったりくる、王道のような作品。途方もない遠いところにある世界を語っているようにみえて実は自分の暮らしや社会の在り方について考えさせられる読後感にドキッとさせられます。星新一さんのような作品を書きたい、書けるかな、という思いで書き始めたそうですが『幸せってなんだろう』、とか人間の本質、というところまで考えさせられる、8作品の締めくくりにふさわしい、ピリッとした緊張感とインパクトのある作品でした。

以上の作品はホームページで全編お読みいただくことができます。また、選考された8作品を含む全148作品が収録された作品集は図書館の蔵書としてどなたでもお読みいただけます。ぜひお楽しみください。

ブログ2023/12/05

今回は書架整理の活動をされているボランティア8名が参加してくださいました。

初めに、最近うれしかったこと・よかったことエピソードを交えながらの自己紹介で少しなごんだ後、

「リーディングトラッカー」作りをしました。「リーディングトラッカー」というのは、前後の行を隠すことによって

読みたい行をみやすくするための補助道具です。

←こうやって使います

作り始めると皆さん黙々と作業され、出来上がりも上々!「こんな読書を助ける道具があるのね」とか

「こうすればもっと便利なんじゃないか」といった感想やご意見もいただきました。

二本作成し一本は持ち帰っていただいたので、使ってもらえるとうれしいです。館内「点字・録音資料」コーナーにも置いてあるので興味のある人は使ってみて下さい。

後半は音声資料用のCDジャケット切り。こちらは作業しながらも担当司書への質問が次から次へ。

「新しい本は誰が選んでるの?」「新聞広告に出てる本は全部図書館に入るんじゃないの?」

更には、作業中のジャケットの中身にも話がおよび、「【音声資料】ってどこで作ってるの?」など

今回はボランティア活動内でのことよりも図書館や司書への疑問・質問が多く、私たちも圧倒されまくりでした。

今年度の茶話会はこれで最後になります。参加いただいた皆さんありがとうございました。

来年度もより多くのボランティアさんに楽しんでいただけるよう担当者一同、一生懸命企画を考えますので

楽しみにお待ちください。

ブログ2023/12/08

ブログ2023/12/20

知らなかった岐阜を知る「みんなの図書館 おとなの夜学」。第9期2回目を令和5年11月29日に開催しました。

モーニング発祥の地・一宮市と喫茶消費額日本一の岐阜市、2つの市それぞれの喫茶文化はどのようにして生まれ、育っていったのか。造詣のあるゲストとともに、紐解いていきました。

一宮市では、市内の喫茶店が掲載されたマップを作成したり、地域の高校生が作成から販売まですべて行うオリジナルテイクアウトモーニングを行うなど、市と市民とが一体となって喫茶文化を盛り上げ、文化を守っていることがわかりました。新しい世代につないでいくサイクルができており、会場からも感心する声があがりました。

では、岐阜市はどうでしょうか。山本さんと樋口さんから岐阜の喫茶店事情や歴史についてお話しいただきました。「近年コロナ禍で多くの喫茶店が閉店しており、岐阜の喫茶店はチェーン店に任せているイメージがある」と樋口さんは言います。地域一体となって取り組んでいる一宮の喫茶事情と比較し、岐阜市はまだまだこれから。どのように取り組んで行けばよいかゲスト同士で相談するような場面もありました。

隣同士の岐阜と一宮でも、その土地によって喫茶文化に対する考え方や取り組み方が異なることを知ることができた良いきっかけとなりました。互いに話し合う場面がみられ、今後の展望が楽しみになりました。

動画はYoutubeでお楽しみいただけます(下記リンクでは新しい画面が開き、別サイトに移動します)

https://www.youtube.com/watch?v=FSClAiIBp5g

ブログ2023/12/29

令和5年12月10日(日)に中央図書館のシビックプライドライブラリーにて、今年度の人権イベント『もっと知ろう もっと語ろう 認知症』を開催しました。

講師には「認知症の人と家族の会」の敷島はるみさんをお招きしました。

敷島さんは、ご自身の祖父とお母様の認知症介護を経験されたそうですが、「介護の経験がなかったら、今感じている生きる喜びや人生の深い味わいは感じなかっただろう」と語られました。

ご自身の祖父の介護の際は、出来ないことを叱ったり馬鹿にしたりせず、人生の先輩として接することで、自信を持ってもらい尊厳を守ることを大切にしていたそうです。「笑顔で接し、笑顔にする、ただそれだけで重くこじれてしまった認知症の症状が改善し、隠れていた力を取り戻していった。それがなによりうれしかった」と、当時を振り返られました。

後半には、参加者の皆さんと認知症について語り合うフリートークを行いました。今回参加された方の中には、ご家族が認知症と診断され現在介護をされている方や、自分も将来もしかしたら認知症になるかもしれないと不安を抱いている方など、様々な境遇の方がいらっしゃいました。

フリートークが始まると、岐阜市の認知症の方の支援策を確認したり、日々感じている悩みや不安を語り合ったりする場面もみられ、皆さん話が尽きないようでした。とあるグループでは、「認知症の人を介護する人も、付きっきりにならず自分の時間をもつことも大切」という話題が出ました。認知症の人の人権だけでなく、認知症の人を支える人たちの人権についても考えていかなければならないと感じました。

敷島さんが経験された介護は、決して楽なものではなく、つらいこともあったと思いますが、終始笑顔で楽しそうに話される姿が印象的でした。認知症は誰でもなり得る病気です。これからも理解を深めていければと強く思いました。

また、「認知症の人と家族の会」では、認知症の方やそのご家族などのつどい「オレンジカフェ」を開催しています。気になる方は「認知症の人と家族の会」までお問い合わせください。

ブログ2024/01/08

ブログ2024/02/06

1月16日(火)と1月23日(火)に、長良川大学講座「読み聞かせ教室」を開催しました。ご家庭での読み聞かせについて、講義と実践で学ぶ二回連続講座。二日間の日程をフルに活用して実施されました。今回、講師としてお招きしたのは、東海学院大学短期大学部教授・杉山喜美恵先生です。

参加者の読み聞かせに関する悩みを聞き、的確なアドバイスを入れながらの講義。個々に合わせた絵本を紹介し、一人ひとりに丁寧な語りかけをされていました。読み聞かせを時折入れながら、とても楽しいひと時を親子の皆さんと共有することができました。「どのように本に親しんでいったらいいのか?」「どのように読んだらいいのか?」「絵本を読む速さ、問いかけ、感情をこちらから言ってもいいのか?」「どんな本を借りたら良いか悩みます」参加者さんたちの悩みはつきません。

先生は優しく語ります。「指差しして差した先を見る。お座りができ、物をしっかり見ることができるようになったら絵本の読み聞かせのスタートです。お座りがまだできない場合は、横抱きして、絵本も親御さんの顔も見えるようにしてから始めるといいですよ。」「速さは少しゆっくりと。犬の写真、絵を指さしてワンワンいるねと、指差しして説明してもいいです。」そして「絵本を読むことに上手下手はありません。しっかりお子さんの目を見て1対1で読むこと。親が一緒に楽しむ事が大事です。」と、大変勉強になるお話でした。

一日の中で絵本を通して少しでも親子でホッとできる時間が持てるといいですね。教室では参加者の皆さんが、紹介された絵本を熱心に見たり、お子さんに読み聞かせをされたり、先生に質問したりと、とても積極的に講義や実践に取り組んでいらっしゃいました。楽しく、勉強になる講座をしてくださった杉山先生、参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

ブログ2024/02/08

ブログ2024/03/08

ブログ2024/03/09

2月17日(土)と21日(水)にメディアコスモス1階あつまるスタジオで、令和6年4月から活動を始められるボランティアに向けて説明会を行いました。今回は31名の方が参加されました。

まずは、何はともあれ"岐阜市立図書館ってどんなとこ?"か知ってもらいたいと思い、地図やイラストを使ったり、図書館にまつわる数字を出したりしながら説明。また、ボランティア活動にも色々な種類があるので、それぞれの活動内容について簡単に紹介しました。自分の活動以外にも興味をもっていただけたらいいなと思います。

次に、これから一緒に活動していくボランティア同士、交流を深めるために「もし私が図書館長になったら!」というテーマで自由に考えたこと(密かな野望?)を発表しあいました。皆さん、とても積極的で、自ら手を挙げて次々に発表してくれたことには少し驚きました。密かな野望?を一部紹介しますと...

"子どもが読むおはなし会をしたい"

"本やまんがに出てくる料理やお菓子を作って、食べながら、本について語り合う"

"物語の主人公になりきれるバーチャル図書館"

...こんな感じです。

実現できそうものや実現できたら楽しいユニークなものまで、とてもバラエティー豊かでした。私たちも一緒になって、和やかで楽しい時間を過ごせました。

初めてのボランティア活動で不安もあるかと思いますが、4月からの活動よろしくお願いします。

いっしょによりよい図書館を作っていきましよう!

ブログ2024/03/12

3月3日(日)、チェリストの山田真吾さんをお迎えして、「みんなのLIVEラリー」をシビックプライドライブラリーにて開催しました。これは、「岐阜で楽しく豊かに暮らす」をコンセプトに本を置いているシビックプライドライブラリーで、岐阜に暮らす人が集い、それぞれのやり方で探してきた、それぞれの"豊かさ"や"生きざま"を交わし合うようなトークイベントになれば、という思いで立ち上げた新企画です。第1回は「読んで、奏でて、生きてきた。」と題してチェリストの山田真吾さんをゲストにお迎えし、本にまつわるトークとチェロの生演奏を楽しみました。

前半のトークでは図書館職員を聞き手として、3冊の本を手掛かりに山田さんの人生をひもときます。『だからお前は落ちるんだ、やれ!』には中学生の時と21歳のチェロをもう一度頑張ってみようと思ったタイミングで読み、自分にとっては"原点の1冊"語ります。山田さんは大学の工学部を卒業された後、チェロを学ぶためにハンガリーのリスト音楽院へ留学したという、音楽家としては少し異色の経歴の持ち主。音楽以外にも様々な経験をされた彼だからこそ、「人生は一度だから」と語るポジティブさに説得力がありました。

また、東野圭吾の『白夜行』は山田さんが初めて読んだ小説で、この本をきっかけに小説をたくさん読むようになったそうです。当時のチェロの先生に、「いろんな引き出しを持っていなさい、論理的なだけでは理解できない、弾くことができない曲が出てくるよ」と言われたことをきっかけに山田さんは当時一番流行っていたというこの本を手に取りました。小説を読むことで、人の弱さや強さに思いを馳せ、弾くことができるようになった、100冊くらい読んで初めて、あの時先生が言いたかったことがわかった気がした、といいます。一見あまりつながりがあるようには思えない、本の世界と音楽の世界が山田さんの言葉で広がりを持ち、つながったように感じました。

軽妙な語り口で終始笑顔の絶えないトークが終わると、いよいよチェロの生演奏。後半の演奏では、1曲1曲解説をしていただいた後に聴く演奏は情景が目に浮かぶよう。本に囲まれた空間で生演奏を聴く、とても豊かで贅沢な時間でした。

また、演奏が始まるとすぐに来館者の皆さんも音に引き寄せられたくさん集まってくださいました。コンサートホールではなく図書館で行ったことで、普段はクラシックを聴かない人にも音楽を楽しんでいただくことができたように思います。

山田さん、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

【紹介していただいた本】

ブログ2024/03/14

知らなかった岐阜を知る「みんなの図書館 おとなの夜学」。第9期3回目を令和6年2月19日に開催しました。

戦国から今へ続く岐阜の茶の湯文化をひもとき、現代のまちづくりにどのように活用していけるのかお話をお聞きしました。

前半は林さんに、お茶の始まりから岐阜における歴史についてお話いただきました。信長公は武家社会のヒエラルキーをお茶を使って作ったそう。自分が認めた者のみ茶会へ出席させたり、限られた武士のみが自身で茶会を開くことができるなど、今も茶道のしきたりとして続いているものがありますね。それぞれの時代で文化を牽引した人物が岐阜の地で多様な影響を与え、今へ続く茶の湯文化が作られてきたことなどを教えていただきました。

後半は茶の湯文化をまちづくりに活用している藤丸さんにお話をお聞きしました。伝統ある建造物の一室で茶会を開いたり、普段は見られない貴重な茶器を借りて参加者と一緒に語り合うなど、茶の湯を親しみあるものにと、まちづくりを続けてこられたそう。岐阜においても茶の湯を活用してどのようなことができるのか、参加者とともに考える場面もありました。

「お茶」と聞くと、ルールが多く敷居が高いイメージがありましたが、ルーツを知り、もっと気軽に楽しみながらそうした文化を活用して現代のまちづくりに繋げていけるのではと、茶の湯文化の新たな可能性を感じる会となりました。

動画はYoutubeでお楽しみいただけます(下記リンクでは新しい画面が開き、別サイトに移動します)

https://www.youtube.com/watch?v=CzQkWUbXCRs

ブログ2024/03/20

3月16日(土)にメディアコスモス1階かんがえるスタジオで、2023年度のボランティア活動を振り返る報告会と交流会を行いました。

活動報告会では写真などによる各館・各図書室それぞれの活動の様子を紹介しました。また中央図書館の資料修理ボランティアの皆さんに事前アンケートを行い、活動に対する思いなどを答えてもらいました。資料修理ボランティアをしていて楽しかったことは修理が美しくきれいに仕上がった時、ボランティア仲間の方たちと仲良くなれたことなど、参加者も興味深そうに聞いていました。

続く交流会では司書も輪に入り、持ち寄ったおすすめ本を紹介しながら自己紹介を行いました。自分の推し作家の本は全部読むようにしているという人や講演会に参加するときは必ずその作家関連の本を読み、予習してから出かけるという人など、おすすめ本の紹介だけでなく、皆さんが日頃どんな風に本と関わっているかも知ることができました。紹介された本は読んでみたいと思う本ばかりで、メモを取りながら聞いている人が多かったです。今回の参加者は中央の書架整理ボランティアのみだったので、書架整理をしていて困っていることやどうしたらいいのか聞いてみたかったことなどを話し合いました。皆さん思っていたことはほとんど同じで、書架整理あるあるだなと感じました。

その後も話題を変えながらにぎやかに楽しく交流をしました。

今年度は以前のような活動が戻り、中央図書館では書架整理ボランティアの活動日数が300日を超え、資料修理の活動で修理された冊数は4000冊を超えました。

ボランティアの皆さんの力をひしひしと感じ、職員一同とても感謝しています。

来年度も引き続きよろしくお願いします。

ブログ2024/03/28

3月9日(土)、まちライブラリアン養成講座 じぶん本棚をつくろう!を開催しました。このイベントは、「まちライブラリー」に興味がある人や本を通じた活動を行ってみたい人を対象に、本に関わるワークショップを通して新たな本との関わり方を発見する場にしてもらおうというものです。前半はまちライブラリー提唱者の礒井 純充さんをお招きしてまちライブラリーとはなんであるのか、礒井さんが、まちライブラリーをつくろうとしたきっかけや続けてこられた活動の経緯、そこにかける想いなどをお聞きしました。

必要なのは理想の高い目標や立派な理念ではなく、趣味全開!やってて楽しい!が何より前面に出ているまちライブラリーのほうが息の長い活動が続けられるのだ、という言葉に、実際に今、まちライブラリーを運営している参加者やこれから何かを始めたいと参加してくださった方は大きくうなずく姿がありました。

後半は、段ボールを使って自分だけのオリジナル本棚をつくるワークショップです。

それぞれが図書館の書架から選んできた本を自由に装飾した段ボール箱の本棚に飾り、世界に一つだけの本棚を作りました。完成した本棚は『嫌われ者のカラスの子育てに注目した本棚』や、『12月以外のサンタクロースはどうしてる?』『人見知りだよねっていうひとにこっそり見に来てほしい、人見知り倶楽部』などどれもテーマの切り口も、そこに施された装飾もユニークでその人ならではの"マニアックさ"があります。

前半の礒井さんのお話で、「万人を対象にする必要はない、自分の個性を出せば出すほど特定の人に響くのだ」、という言葉がみなさんの完成した本棚をみて実感として分かった気がしました。

本棚が完成したら、最後に発表の時間。ひとりひとり、本棚とそこに飾った本にこめた思いを語ります。

1冊の本に思いを込める人、飾られる本から「大好き!」の思いがあふれる人、日々のもやもやを体現する人...。それぞれの本棚にそれぞれの生きざまやドラマがあり、発表を聞いてから改めて本棚を見ると、本の語る言葉が聞こえてくるような気がしました。

発表後はお互いの本棚の感想を話し合ったり、本をおすすめしあったりと和やかに参加者同士のおしゃべりがあちこちで続きました。このイベントを通して本が新しい人と人とのつながりを作ってくれたように感じ、うれしく思います。ひとりひとりの小さな"何かしたい!"という思いが誰かのそれとつながり、あたらしいものが生まれていく、今回のイベントがそんな一歩になればいいなと思っています。

完成した本棚は、図書館の展示グローブにて令和6年3月27日から4月29日まで展示しています。ぜひこの機会に見に来てください。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

ブログ2024/03/31

2024年3月16日(土)午前10時より岐阜市立中央図書館のつながる読書のへやにて、自分史活用アドバイザーの武山康弘氏をお招きし「自分史講座」を開催いたしました。昨今、自叙伝の執筆に興味を持たれている方も多いようで、募集開始後すぐに定員に達する人気ぶりでした。 まずは参加者同士の自己紹介から始まり、人生のターニングポイントを記した折れ線グラフを見ながらお互いの歩みに耳を傾けたり、気になった部分は質問し合ったりと、和やかな雰囲気で進んでいきました。途中、特に印象的な出来事について、文章に深みを持たせるため時代背景を調べようと、図書館が所蔵する過去の新聞を活用する場面も。

まずは参加者同士の自己紹介から始まり、人生のターニングポイントを記した折れ線グラフを見ながらお互いの歩みに耳を傾けたり、気になった部分は質問し合ったりと、和やかな雰囲気で進んでいきました。途中、特に印象的な出来事について、文章に深みを持たせるため時代背景を調べようと、図書館が所蔵する過去の新聞を活用する場面も。

その後も、要点をまとめるためのワークシートやこの先の計画書の作成など各々積極的に取り組む姿勢が見られ、時間いっぱいまで講師への質問も多く飛び交いました。

今回の講座は入門編ということでしたが、今後ご自身で自分史を執筆していくために必要な手順や考え方を学ぶ時間を得られたのではないでしょうか。参加者からも、「興味があったが、始めるきっかけになった」、「書く手が止まっていたが続けられそう」など、前向きなご感想をいただきました。今後も図書館を活用し、ぜひ自分史を完成させていただきたいと思います。