岐阜市立図書館だより3月号を発行しました。 岐阜市立図書館の各館・室で配布中ですので、ぜひ手に取ってご覧ください。

|

岐阜市立図書館だより3月号 |

児童版 岐阜市立図書館だより3月号 |

|

|

|

中高生向け ライブラリーレター3月号 |

|

|

2月26日(月)、第7回のおとなの夜学が開催されました。

今回のゲストは、歴史博物館学芸員の土山公仁さんと、岐阜育ちの落語家、桂鷹治さん。

今年で15回目を迎える『全日本学生落語選手権策伝大賞』。現在の岐阜市三輪に生まれた安楽庵策伝がさまざまな落とし噺を集めた「醒睡笑」を著し、「落語の祖」といわれるようになったことを顕彰して始まった学生落語家の登竜門ともいえる大会です。

今回は策伝がテーマ。会場にも高座が登場しました!

まずは土山さんから、「落語の祖」とされている安楽庵策伝についてお話していただきました。策伝は美濃国浄音寺で出家した僧。小難しくなりがちな「お説教」にふとした笑い話を含め、人々にわかりやすく、親しみやすいお話を集めた「醒睡笑」という書物を著しました。これが、のちに落語のネタ本になったことで「落語の祖」と呼ばれています。

醒睡笑は「眠気を覚ます笑い」という意味ですが、現代人にとっては簡単に笑えるものではないと土山さんはおっしゃいます。というのも、この醒睡笑で扱われるのは当時のいわば「へえ、そうなんだ!!」というちょっとした雑学的な事柄や豆知識などのネタを集めたトリビア集のようなもので、様々な方面に対する高い教養がなければ「なぜおかしいのか」理解ができないものがたくさん含まれている『笑い』。広く一般を対象にした笑いというよりは、ある程度教養のある人を相手にする笑いで、現代の落語とは大きく異なるものだったようです。

土山さんから策伝の説いた醒睡笑や策伝の出自などに関する新たな見解なども聞き、その歴史が分かったところでいよいよ現役の落語家・桂鷹治さんによる落語の実演。2席落語を演じてくださいました。「学生さんが図書館で勉強しているのを見ながら落語をするのは初めて」とおっしゃっていましたが、閉館前に流れる『蛍の光』の"逆境"も笑いに変えつつ「子ほめ」と「平林」の2席を演じてくださいました。

この日、桂鷹治さんが演じてくださった「平林」という演目は、その原話が醒睡笑にあり、醒睡笑の中ではわりとその面白さがわかりやすい話の1つであるとされています。丁稚が平林(ひらばやし)さんのところへお使いを頼まれ手紙を預かって出かけたものの誰のところへ行けばいいのか行先が分からなくなり、道行く人に手紙の宛名を見せて読み方を尋ねるけれどもみんないうことが違ってますますわからなくなってしまい・・・というお話。識字率が高い現代においてはだれでも理解できる面白いお話ですが、「平林」が「ひらばやし」とも「ひらりん」とも「たいらばやし」とも読めるのだとわかっていることが前提となるため、当時の識字率からすると、「誰でも理解できる」おもしろさだったとは必ずしも言えないのかも知れません。

会場は普段のおとなの夜学よりもいっそう和やかな雰囲気で、参加者のみなさんも「楽しかったわー!ありがとう!」と笑顔で帰って行かれる様子が印象的でした。会場全体が大きな笑いに包まれる、楽しい学びの時間となりました。

2月11日(日)、子どもと本と遊ぶ日「杉山亮のものがたりライブ」が開催されました。

杉山亮さんは「ストーリーテラー」。自作のものがたりや古今東西のものがたりをアレンジして語るもので、

全国各地でものがたりライブを行っておられます。また、児童書作家として、「あなたも名探偵」などの名探偵ミルキーや「怪盗ショコラ」など大人気のシリーズも生み出してこられました。

この日最初のお話は「人は死んだらどうなると思う?!」というもの。

「地獄行」か「極楽行」かを決定するえんま様に、自分が行ってきた生前の行いについて訴える動物たちの物語をおもしろおかしく語ってくださいました。子どもたちはすぐに杉山さんの語りに夢中になっていました。

杉山さんVS子どもたちで白熱した勝負となったしりとりや早口言葉などの言葉遊びや、杉山さんがバレンタインデーに出会った「羊の恩返しの物語」など、次々に語られる楽しいお話を楽しみました。

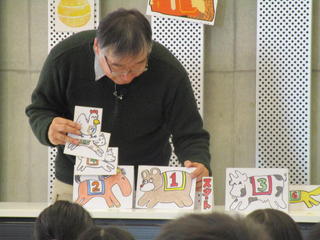

そして最後は「動物競馬」。参加者はそれぞれに配られた動物の絵が描いた券を持って、その動物を応援します。

足の速い馬や犬が当然勝つと思ったら、大間違い。途中の吊り橋が落ちてしまったり、大きな雪だるまが上から降ってきて行く手を阻んだり。猫には、ついつい入ってしまいたくなる「こたつトラップ」が待っています。

レースはちっとも前へ進まず、一進一退、最後まで結果が分からないドキドキの展開となりました。

最後は馬か牛か!写真判定の結果、まさかの結果に会場は大盛り上がり!

また、今回会場に展示していた杉山さんの著書や「おはなし迷路」は、最後までみなさん親子で手に取ったり遊んだりしていました。この「おはなし迷路」は、だれもが知っているあの物語が、選ぶ道によって全然違うストーリーになってしまうというもの。

今後、図書館にも展示したいと思いますので、楽しんでみてくださいね。

次から次に「わくわく」が湧き出すおもちゃ箱のような楽しい時間となりました! ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

3月のおはなし会の予定です。ぜひ遊びに来てください。

| 中央図書館 /////////////////////////////////// | ||

| 土曜日、日曜日、祝日 | 14:00~14:30 | わんこカート きららのおはなし会 |

| 平日 | 10:30~10:50 | よみきかせタイム |

| ※下記の定例のおはなし会があるときは、わんこカートきららのおはなし会、 よみきかせタイムはおやすみです。 | ||

| 7日(水) | 10:30~、11:00~ | 0歳~3歳向け |

| 21日(水) | 10:30~、11:00~ | 0歳~3歳向け |

| 3日(土) | 10:30~ | 3歳~6歳向け |

| 18日(日) | 10:30~ | 3歳~6歳向け |

| 10日(土) | 14:00~ | 小学生向け |

| 25日(日) | 14:00~ | 小学生向け |

| 17日(土) | 10:30~、11:00~ | わらべうた |

| 分館 ////////////////////////////////////// | ||

| 24日(土) | 11:00~ | 0歳~4歳向け |

| 24日(土) | 14:00~ | 5歳~小学生向け |

| 長良図書室 /////////////////////////////////// | ||

| 10日(土) | 10:30~ | 0歳~小学生向け |

| 東部図書室 /////////////////////////////////// | ||

| 7日(水) | 10:30~ | 0歳~4歳向け |

| 西部図書室 /////////////////////////////////// | ||

| 3日(土) | 10:30~ | 4歳~小学生向け |

| 16日(金) | 10:30~ | 0歳~3歳向け |

| 長森図書室 /////////////////////////////////// | ||

| 2日(金) | 11:00~ | 0歳~3歳向け |

| 21日(水) | 11:00~ | 0歳~3歳向け |

| 柳津図書室 /////////////////////////////////// | ||

| 10日(土) | 11:00~ | 4歳~小学生向け |

| 21日(水) | 11:00~ | 0歳~3歳向け |

2018年2月14日(水)夜6時~8時に、みんなの森ぎふメディアコスモスにて「ぎふライブラリークラブ」の企画会議「定例がやがや企画会議」を開催しました。

ぎふライブラリークラブでは「図書館でやってみたい!」企画・アイディアを持ち寄り、実現するボランティアグループです。

今年から2か月に1度定期的にあつまって、開催した企画の様子を報告したり、これからやってみたいアイディアをガヤガヤと話し合います。

当日話し合われた内容は議事録にまとめましたので、こちらのPDFをご覧ください。

-----------------------------------------------------

次回開催は、2018年4月11日(水)夜6時から

みんなの森ぎふメディアコスモス1F 「協働のへや」です。

-----------------------------------------------------

ぎふライブラリークラブ会員の方はもちろん、興味津々の初めてさんも、ぜひお気軽にお越しくださいませ。

お待ちしています。

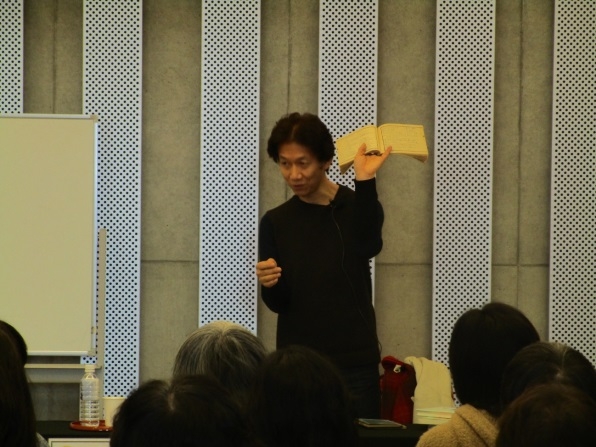

2018年2月3日(土)に「本de子育てカフェ~中高生編~」を開催しました。

「本de子育てカフェ」は子育てに奮闘中のみなさんのための、図書館講座のシリーズです。

今回は「ヤングアダルト、若者のための小説」と題し、講師に翻訳家の金原瑞人さんをお招きしました。

金原先生はこれまでに500冊を越える本を翻訳し、ご自身もエッセイや書評を執筆されている人気作家です。

イベントには子育て中のみなさんだけでなく中高生、金原先生のファンや文学ファンの方々にも多数ご参加いただきました。

「ヤングアダルト」または「YA」)とは、文字どおり「若い大人」のことで、13歳~19歳くらいの子どもと大人の間の世代を指します。講師の金原先生はヤングアダルト世代向けのブックリストを多数出版されており、ヤングアダルトという分野を日本に定着させた第一人者でもあります。 ヤングアダルト小説は大人が読んでも楽しめるジャンルですが、金原先生は「今日は、この本が感動する、という話はしません!」と宣言。良いカウンセラーや良い友達が人によって違うように、だれが読んでも面白いという本はないからだとおっしゃいます。そういうわけで、今回の講座では若者のための本がどのようにして生まれたのかをテーマにお話してくださいました。 ヤングアダルト小説の歴史はまだ浅く、1970年代後半頃のアメリカで誕生したジャンルだそうです。そもそも大人と子どもの間に若者という概念が誕生したのが1950年頃のこと。粘土板からはじまる本の歴史の中ではずっと最近のことですね。いろいろな価値観が登場し変動する中で社会が「子ども」「若者」「大人」の3層になり、若い人々が直面している問題を書いていかなくては!という作家が登場しはじめます。この頃アメリカ公共図書館協会の調査により、成人以降に読書をする人は、その習慣を中高生時代に身につけていることもわかったそうです。 金原先生自身も本をよく読むようになったのは中学生くらいからのことで、小学生のころはあまり読まなかったのだとか。うちの子は本が嫌いみたい...という親御さん、子どもさんが読書にはまるタイミングがこの先突然やってくるかもしれませんね。図書館ではこれからも若い人たちの読書を支援していきたいと思います。

2017年度に3回シリーズで行った「本de子育てカフェ」は、2018年度も引き続き開催する予定です。

随時お知らせしてまいりますのでお楽しみに。

2月3日(土)、岐阜の児童文学座談会「岐阜に咲いた児童文学」が開催されました。 岐阜の児童文学雑誌「コボたち」。全国でも珍しい児童文学に特化した月刊誌です。現在は休刊していますが、1972年から21年間、岐阜で出版され、児童文化の発展に寄与しました。「岐阜に咲いた児童文学」は、コボたちから生まれた多くの文学や文化活動に焦点を当て、さまざまな立場でこのコボたちに携わった方からお話を聞く座談会です。ゲストは岐阜児童文学研究会会長の稲垣和秋さん、児童文学作家の角田茉瑳子さん、舞台脚本家のいずみ凜さん、そして、フリーアナウンサーの河村たか子さんです。吉成図書館長が聞き手をつとめ、岸武雄さんが創刊号に寄せた『「コボたち」よ』の詩の朗読からイベントがはじまりました。

そもそもコボたちは、だれが、どんな思いでどのように始め、作っていったものだったのでしょうか。

まず、稲垣さんからその歴史についてお話しいただきました。1962年に5人の有志が創立した岐阜児童文学研究会が、高度経済成長期に急速に発達したテレビや漫画社会に危機感を持ち、「子どもの心を養う良質の文学を提供したい」という思いで作ったものだそうです。 「子どもの本研究会」や「童画研究会」「おやつ委員会」など、たくさんある会から選ばれた作品が編集、掲載され雑誌になります。そこでの経験が創作活動の刺激になったという角田茉瑳子さん。作品を評しあう討論の場は、「自分の中の井戸を掘っていく」作業だったとおっしゃいます。 また、集まってくる作品の編集をされていたのがいずみ凛さん、河村さんはアナウンサーとして番組の取材を通してコボたちに関わられるようになりました。

コボたちは資金がなく、原稿料も出ない中でたくさんのボランティアの手に支えられてきました。

図書館で募集していた「わたしとコボたち」のエピソードにはおむつをした子どもをおんぶして編集室に通った思い出を寄せてくださった方もいます。

たくさんの大人が「よってたかって」子どもと文化のことを考えて作ったコボたち。

ゲストの方々は宝の山のようなおもしろい場だったと当時を振り返られました。

コボたちは生きていくために必要な米やパンではありません。

ですが、「虹のようなものだ」と稲垣さんは語られました。

ふと立ち止まった時に見上げた空にかかっていた虹のように、心が動かされ、いつまでも心に残るものは決して時間が経っても古びてしまうことはありません。

角田さんは本は心の栄養とおっしゃいました。ないと幸せになれない、健康にはなれないのが言葉なのだと力強く語られたのが印象的でした。また、角田さんは一番大事なのは感性だと、物はなかったけれど心が幸せだった、「あそぶこと」を作るのが楽しくてしょうがなかった子ども時代についても語ってくださいました。

当時、自然の中で命と向き合い全身で会話する中で感性を磨き、たくさんの言葉が生まれました。

子ども時代にさまざまなものに触れてきたことが今、書くことにつながっているそうです。

いずみさんは子ども時代はコボたちの読者でした。たくさんの大人が「よってたかって」子どものことを考え作っていたなんて知らなかった子ども時代。たまにぱらぱらと読む雑誌でしかなかったけれど、その「ぱらぱら」がいまでも確実に胸に残っているそうです。大人になり、編集に携わるようになって自分の周りに子どものことをあれだけ考えていた大人がいたのだ、という事実にとても勇気づけられたと話してくださいました。

座談会を通じて実感したのは「何かをやり続ける大人が居続けること」の大切さです。

「コボたち詩コンクール」は現在も続いており今年も2000点以上の詩が集まりました。

岐阜には子どもたちによい文学を届けたい、子ども達をみつめていきたいという大人が変わらずたくさんいます。

河村さんもおっしゃっていましたが、現在休刊しているコボたちの復刊も夢ではないのかもしれません。

ただ昔はよかったと懐かしむだけでなく、未来を見つめ、進んでいく決意をするような会になったと思います。

図書館では展示グローブで「岐阜に咲いた児童文学」の展示を行っています。

岐阜の児童文学を巡る動きと、当時コボたちに携わったさまざまな人の思いの一端が垣間見える内容になっています。

ご参加くださった皆さんも当時を振り返りながらイベントの後いつまでも展示を見てくださっていました。

来館者のみなさんや当日ご参加くださった皆さんからいただいた「私とコボたち」メッセージの紹介などもしています。

ぜひ足をお運びください。

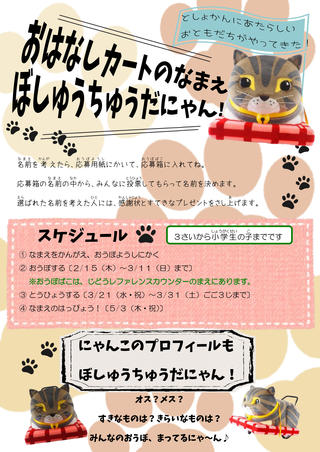

図書館の「おはなしカート」に新しい仲間が増えました!

図書館の「おはなしカート」に新しい仲間が増えました!

絵本などを入れて図書館内や小学校などの館外を回り、移動先でおはなし会を開催するための「わんこカート『きらら』」のおともだち「にゃんこカート」が登場!

でも、名前がまだありません。にゃんこにぴったりの、ステキな愛称(名前)を付けてください。

愛称を募集した後、みんなの投票で名前が決定します。たくさんの応募・投票、まってます!

募集期間:2月15日(木)~3月11日(日)まで

応募資格:3歳から小学生までの子

応募方法:岐阜市立中央図書館の児童エリアにある応募用紙に記入し、設置してある応募箱に入れてください。記入漏れがあると無効になります。

※電話やメールは不可

決選投票:応募の中から、館長や図書館司書が選定した数点について、来館した子どもたちに投票してもらい、一番票の多かった愛称を採用します。

投票期間:3月21日(水・祝)~3月31日(土)

愛称発表会:5月3日(木・祝)

問合せ:岐阜市立中央図書館 (岐阜市司町40番地5)

TEL:(058)262-2924

わんこカート『きらら』(昨年のえほんフェスティバルの様子)

新しい仲間、にゃんこカート

会 場:中央図書館 南東読書スペース (みんなの森 ぎふメディアコスモス 2階)

日 時:平成30年3月16日(金)午後7時~8時30分

ゲスト:津田 芳子さん(喫茶 ヨジハン文庫)

樋口 尚敬さん(喫茶 星時)

堀江 俊宏さん(ビッカフェ)

山本 慎一郎さん(山本佐太郎商店)

聞き手:吉成 信夫(図書館長)

定 員:先着50名(要申込)

参加費:無料

申込み:中央図書館カウンターまたは電話・E-mailにて受付E-mailの場合は氏名・イベント名を明記ください。

問合せ:中央図書館

TEL/058-262-2924 E-mail/fb-kouhou@gifu-lib.jp

日時・内容:第1回:平成30年3月2日(金) 午前10時~11時

「本の選び方、読み聞かせの方法」(初心者向け)

第2回:平成30年3月9日(金) 午前10時~11時30分

「読み聞かせをしてみよう」(実践)

講 師:杉山 喜美恵さん(東海学院大学短期大学部 教授)

場所:みんなの森 ぎふメディアコスモス

第1回:1階 おどるスタジオ

第2回:2階 おはなしのへや・親子のグローブ

定 員:お子さんとその保護者 15組(先着順)

受講料:無料

申込み:平成30年2月19日(月)午前9時より、中央図書館窓口または電話にて受付。

問合せ:中央図書館

TEL/058-262-2924